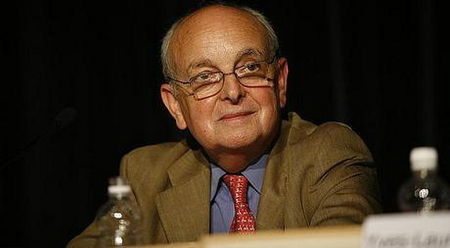

Membre de la commission parlementaire des affaires étrangères, ancien secrétaire d’Etat sous Mitterrand, François Loncle est l’un des rares députés français à se préoccuper encore de l’Afrique.

Fin connaisseur de l’ouest du continent où il a effectué plusieurs missions, il fut l’auteur en mars dernier, avec le député Pierre Lellouche, d’un rapport très amer sur l’engagement militaire français en Afrique. Soulignant notamment l’enlisement de l’opération anti terroriste Barkhane, cet état des lieux loin des sentiers battus pointait par ailleurs les financements occultes du Qatar et de l’Arabie saoudite sur le continent et la percée du radicalisme religieux. Un diagnostic plus que jamais d’actualité, à l’heure où les rangs de Daech ne cessent de grossir en Libye et où l’on redoute les terribles conséquences d’une alliance opérationnelle avec Boko Haram.

De passage à Taïwan, François Loncle a exposé sa vision des principaux défis auxquels le continent africain se trouve confronté lors d’une communication à l’institut diplomatique de Taipei.

En voici quelques extraits :

« Aujourd’hui, l’Afrique fait face à quatre grands défis qui conditionnent directement son essor et son avenir, mais elle dispose de solides atouts pour les relever :

- maîtriser sa croissance démographique ;

- assurer sa sécurité ;

- affirmer son développement économique ;

- consolider l’Etat de droit.

Le défi démographique

Ayant quadruplé lors des cinquante dernières années, la population africaine continue de connaître une très forte croissance, ce qui n’est pas sans poser de sérieux problèmes. Vers 1950, on dénombrait environ 240 millions d’Africains. Ils sont à présent plus d’un milliard et ils devraient être au moins deux milliards en 2050. A cette date, la partie subsaharienne du continent concentrera une fois et demie la population de la Chine. Trois pays africains (Nigeria, Ethiopie, République démocratique du Congo) feront alors partie des dix pays les plus peuplés au monde. En 90 ans, entre son indépendance en 1960 et 2050, le Niger aura vu le nombre de ses habitants multiplier par 20, c’est-à-dire que sa population sera passée de 3 à 63 millions. D’autres projections tablent même sur des chiffres encore plus élevés, 76 millions voire 89 millions si le taux de fécondité ne change pas.

L’augmentation accélérée de la population africaine – de l’ordre de 2,7% par an – résulte de la baisse constante de la mortalité et du maintien d’un taux important de fécondité. En moyenne, une Africaine donne naissance à 5,4 enfants, le Niger détenant le record mondial avec plus de 7 nourrissons par mère. Cette véritable explosion démographique a des conséquences immédiates et à long terme. Elle provoque un exode rural massif et une urbanisation anarchique : l’Afrique est le continent où la croissance urbaine (4,5% par an) est la plus rapide du monde. D’ici 25 ans, les citadins représenteront 60% de sa population, contre 40% actuellement. Au lieu de 2 en 1960, les mégalopoles sont à présent au nombre de 57. On estime qu’en 2025, Luanda et Kinshasa compteront davantage d’habitants que Pékin et Los Angeles, qu’un Sénégalais et un Ivoirien sur quatre habiteront respectivement Dakar et Abidjan.

Non seulement la poussée démographique risque de faciliter la propagation des épidémies, mais elle peut aussi constituer un facteur d’appauvrissement, en pénalisant les politiques publiques en matière de santé, de scolarité et d’emploi. Par exemple, le PIB par Nigérien a diminué d’un tiers en un demi-siècle, chutant de 476 dollars en 1960 à 297 en 2014. Au Gabon, dont la population a triplé depuis l’indépendance, le pourcentage de cotisants à la sécurité sociale n’a pas progressé en 50 ans.

Certes, la transition démographique a pris du retard en Afrique. Mais son poids n’est pas une fatalité inéluctable. Il peut se transformer en dividende, comme des Etats asiatiques l’ont démontré dans un passé récent, même si les méthodes intrusives, voire coercitives, pratiquées en Chine populaire et en Inde ne sont heureusement pas transférables en Afrique. Il est encore temps de freiner des tendances hasardeuses et de les inverser. Certains pays africains ont déjà œuvré dans ce sens, comme le Sénégal et l’Afrique du Sud où s’enregistre une forte baisse de la fécondité.

Depuis la conférence de 2011 à Ouagadougou sur la planification familiale, les responsables politiques africains se sont emparés de cette problématique. La maîtrise de la taille des familles n’est plus un tabou. En Afrique comme ailleurs, on sait maintenant que l’émergence des classes moyennes et l’essor économique sont liés à une diminution du taux de natalité.

Dans ce but, il convient de promouvoir les méthodes de contraception qui sont deux à trois fois moins utilisées en Afrique qu’ailleurs. Il faut faciliter l’accès à l’information, en implantant dans les villes et à la campagne des services de planification familiale. En la matière, une étroite coopération entre les pouvoirs publics et les églises s’avère nécessaire et efficace, comme en témoignent les exemples sénégalais et indonésien. Il convient, en même temps, de lutter contre les mariages précoces et de favoriser, par des incitations financières notamment, le maintien à l’école des jeunes filles. Quant à l’exode rural, il sera ralenti par la mise en œuvre de programmes de développement agricole et d’infrastructures. L’encadrement scolaire est également une priorité puisque 43% de la population africaine a moins de 15 ans et, chaque année, près de 15 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail. Le Niger l’a bien compris puisqu’il consacre 21% du budget national à l’éducation. D’ailleurs, le taux de scolarité y est passé de 31% en 2000 à 84% en 2014.

Mais tous les efforts se révèleront vains si le continent africain n’est pas stabilisé et si les menaces ne sont pas écartées.

Le défi sécuritaire

La situation sécuritaire en Afrique, en particulier dans la vaste zone sahélo-saharienne, s’est singulièrement dégradée, dans le contexte d’une expansion du fanatisme islamiste. Il s’agit d’un défi majeur que l’Afrique affronte, mais qui concerne aussi directement les Etats européens. Car les répercussions de cette crise se font sentir chaque jour en Europe, comme le soulignent les arrivées massives de migrants sur les côtes italiennes, après une traversée souvent périlleuse et meurtrière.

Après avoir déchiré l’Algérie de 1991 à 2002, l’extrémisme religieux violent s’est répandu en Somalie, au Soudan, au Mali, au Nigéria, au Kenya, en Tunisie, en Libye. Dans ce dernier pays, c’est l’intervention franco-britannique de 2011 qui a généré un chaos dont ont profité des groupes terroristes pour se saisir de dépôts d’armes laissés à l’abandon. Dans cette affaire, les Occidentaux ont fait preuve d’une imprévoyance coupable.

L’islamisme radical prospère dans des régions pauvres et reculées où sévissent le marasme économique, la désespérance sociale, la pression démographique, des tensions interreligieuses ou interethniques. Il embrigade des jeunes déshérités, frustrés et privés de perspectives professionnelles, sociales, éducatives. Il tire également profit de tous les trafics (drogue, cigarettes, armes, migrants, otages…) qui prolifèrent dans ces territoires sur lesquels le contrôle étatique ne s’exerce que de manière faible, d’autant plus que les groupes djihadistes peuvent se replier dans des bases arrières difficiles d’accès.

Au cours des deux dernières années, l’Afrique a connu deux crises graves, au Mali et en Centrafrique, ce qui a nécessité l’intervention d’un pays tiers, en l’occurrence la France.

Je tiens tout de suite à préciser que la France a heureusement cessé d’être le « gendarme de l’Afrique ». Elle ne se préoccupe plus de sauver un dictateur corrompu, de faire ou défaire un régime plus ou moins autoritaire. Elle a renoncé à un interventionnisme égoïste qui ne visait qu’à défendre des intérêts particuliers. Elle agit désormais à la demande expresse des pays africains ou avec un mandat clair de l’ONU.

Répondant à une urgence, l’opération Serval au Mali, décidée avec courage et promptitude par le Président François Hollande, a été un succès indéniable. Elle a tout d’abord permis de repousser l’offensive des djihadistes qui menaçaient directement Bamako et risquaient de déstabiliser toute la région. Elle a ensuite permis de reconquérir l’intégralité du territoire malien, de démanteler le sanctuaire d’Al Qaida au Maghreb Islamique (AQMI) dans le massif de l’Adrar des Ifoghas, de neutraliser plusieurs centaines de djihadistes, de saisir 200 tonnes de munitions. Pour autant, ce danger n’a pas disparu, car des groupes armés terroristes se sont réfugiés dans des zones désertiques, en particulier au sud libyen.

Quant à l’opération Sangaris en Centrafrique, débutée en décembre 2013, elle s’est déroulée dans un contexte très différent, même si elle aussi faisait face à une situation d’urgence extrême puisqu’il fallait empêcher que les massacres entre les rebelles musulmans de l’ex-Seleka et les milices chrétiennes Balaka virent à la guerre civile généralisée. Il s’est donc agi de séparer des groupes antagonistes, de les désarmer et de rétablir un minimum de sécurité dans un pays où les structures étatiques étaient très affaiblies, voire inexistantes. C’est pourquoi ce fut une action beaucoup plus difficile et délicate mais qui est parvenue, non sans mal, à faire refluer les violences.

Comme au Mali, l’intervention française à Bangui a répondu à une urgence humanitaire et sécuritaire et elle s’est faite sous l’autorité de l’ONU. A chaque fois, la France a ensuite transféré ses responsabilités aux Africains et aux Nations unies (Misma puis Minusma au Mali, Misca puis Minusca en Centrafrique).

Depuis août 2014, le dispositif militaire français dans la bande sahélo-saharienne est placé sous un commandement régional unique : c’est l’opération Barkhane (3 000 hommes, 400 véhicules blindés et logistiques, 20 hélicoptères, 10 avions de transport et 6 avions de chasse, 3 drones). Cette régionalisation de nos forces pré-positionnées vise, d’une part, à lutter plus efficacement contre la menace terroriste et, d’autre part, à renforcer la coopération militaire entre la France et les pays africains concernés (Mauritanie, Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad) qui se sont eux-mêmes associés au sein de la structure de coordination G5 Sahel.

Même si son dispositif de surveillance couvre toute la bande sahélienne, de la côte atlantique à la Mer Rouge, la France ne peut à elle seule stabiliser une zone aussi vaste de 5 millions de km².

C’est pourquoi le redéploiement opérationnel français s’opère en appui et en liaison avec les Etats de la région. Il s’inscrit dans le cadre d’une montée en puissance et d’une crédibilisation des capacités défensives africaines. La France y apporte une contribution significative, en formant chaque année 20 000 soldats africains et en favorisant une approche interétatique de la sécurité au Sahel, au travers de l’Union Africaine et des organisations régionales du continent. A terme, elle vise à permettre aux Africains d’assumer eux-mêmes leurs responsabilités en matière de sécurité et de les amener à coopérer plus étroitement entre eux et à coordonner leurs actions. Afin de maîtriser pleinement son destin, l’Afrique doit parvenir à assurer par elle-même sa propre sécurité.

Elle commence à le faire, comme en témoigne la décision de l’Union africaine, prise lors du sommet d’Addis-Abeba (31 janvier 2015), de créer une force mixte multinationale de 8 500 hommes pour combattre la secte fondamentaliste Boko Haram qui déstabilise le Nigéria et les pays limitrophes, notamment autour du lac Tchad. Cette force africaine revêt un caractère exemplaire, puisque son état-major comprend un général nigérian, un officier supérieur tchadien et un commandant camerounais. Comme les Etats-Unis qui ont déployé 300 soldats au Cameroun, la France soutient activement cette initiative à laquelle elle est susceptible d’apporter un appui logistique.

La France s’efforce également de permettre aux élites africaines d’investir pleinement le domaine de la réflexion stratégique. C’est ainsi que le ministère français de la Défense apporte un appui significatif au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Créé en 2014 par le gouvernement sénégalais en partenariat avec l’Institut panafricain de stratégies, ce Forum a tenu sa deuxième édition en novembre 2015. Dans le même registre, il convient de souligner la conférence sur la sécurité maritime organisée en mars prochain par le Togo.

Dans le même temps, la diplomatie française cherche aussi à impliquer davantage l’Europe en Afrique, ce qui s’avère une rude tâche. C’est en effet avec lenteur et réticence que l’Union Européenne (UE) a mis en place une opération d’entrainement des forces armées maliennes (EUTM) comportant environ 600 formateurs (originaires surtout de France, d’Allemagne, de Belgique et d’Espagne). Et la mission EUFOR en Centrafrique est seulement intérimaire et ne compte que 770 hommes, surtout originaires de France ou d’Etats ne faisant pas partie de l’UE.

A la suite des attaques du 13 novembre à Paris, nos partenaires européens semblent désormais sensibiliser aux enjeux de la sécurité sur le continent africain et ils ont pris conscience que les crises secouant le sud de la Méditerranée concernent directement l’Europe, comme l’illustrent les drames répétés de naufrage en Méditerranée, les attentats terroristes, les prises d’otages. Du reste, l’Allemagne et la Lituanie viennent d’annoncer l’envoi de renforts au Mali, respectivement 650 et 40 militaires. L’Europe réalise désormais que son avenir se joue en partie en Afrique. Faut-il rappeler que moins de 15 km séparent ces deux continents ?

De part et d’autre de la Mer Méditerranée, nous avons maintenant compris qu’il y a un lien étroit entre la sécurité et le développement puisque, selon Mahamadou Issoufou, le président du Niger, « la misère est le terreau de toutes les rébellions et de tous les terrorismes ». L’essor économique de l’Afrique constitue donc une priorité absolue, dans le triple but de déraciner les ferments terroristes, de stabiliser les Etats et de redonner l’espoir à la jeunesse.

Le défi économico-écologique

En premier lieu, il est essentiel de favoriser le passage d’une économie de captation, de prédation, de rente – qu’elle soit minière, pétrolière ou agricole – à une économie de production. Cela doit être entrepris d’abord dans les campagnes qui concentrent une population fragilisée.

Le développement rural représente une nécessité primordiale, car il faut impérativement que le continent s’affranchisse de l’aide humanitaire et parvienne à assurer sa sécurité alimentaire. A terme, c’est à l’Afrique de nourrir les Africains.

La transformation de l’agriculture africaine excessivement dépendante des marchés en une économie vivrière s’avère d’autant plus urgente que la population africaine ne cesse d’augmenter à un rythme rapide. Or, la seule région du monde où les cultures vivrières ont vu leur rendement baissé, c’est l’Afrique subsaharienne où un agriculteur produit 200 fois moins qu’un fermier européen.

Il est également indispensable de poursuivre l’amélioration des infrastructures, notamment celles du transport, dans la mesure où plus du tiers de la production agricole africaine pourrit sur place, par manque de routes carrossables, d’entrepôts et de camions. De gros investissements doivent être engagés dans la construction et l’entretien de routes utilisables en toutes saisons et de lignes ferroviaires reliant les zones agricoles aux centres urbains.

Un effort soutenu est à accomplir en matière de régénération des sols, notamment par de vastes replantations forestières comme le prévoit le projet de grande muraille verte lancé en 2007 par l’Union africaine et visant à freiner la dégradation des terres sahéliennes comprises entre la Mauritanie et l’Erythrée.

Une autre priorité réside dans le lancement d’un programme général d’électrification, évalué à 250 milliards de dollars. Il s’agit, en effet, d’une urgence, dans la mesure où deux tiers des Africains n’ont pas accès à l’électricité et seulement sept pays africains (Ghana, Côte d’Ivoire, Gabon, Namibie, Afrique du Sud, Sénégal et Cameroun) se prévalent d’un taux d’électrification supérieur à 50%, alors que celui-ci se situe à 0,4% dans les campagnes nigériennes. Ici aussi, il faut donc « commencer par les zones rurales qui sont les plus affectées », comme le souligne le géographe français Roland Pourtier, spécialiste reconnu de l’Afrique centrale.

En outre, la dynamisation des économies africaines passe par la diversification agricole et industrielle, par une meilleure gestion des rentes pétrolières et minières, par une forte stimulation des filières d’exportation. Elle est également subordonnée à un assainissement des circuits financiers et bancaires, afin que l’épargne et l’investissement irriguent vraiment l’économie réelle. L’Afrique est encore beaucoup trop dépendante des bailleurs de fonds internationaux. Pourtant, les transferts des migrants africains vers leur pays d’origine sont devenus nettement supérieurs à l’aide publique au développement : 62,9 milliards de dollars contre 54,1 milliards en 2014.

Il ne s’agit surtout pas de supprimer l’aide financière et technique internationale qui remplit une fonction importante, en particulier auprès des zones rurales du Sahel qu’elle contribue à stabiliser. Mais il convient de mieux la cibler et de mieux la gérer. C’est l’objectif de la France qui affecte à l’Afrique 80% de son aide au développement. C’est le signe fort que la France s’engage de nouveau sur le continent africain, après deux décennies de décrochage catastrophique : le nombre des expatriés français a diminué de près d’un tiers en 20 ans, se situant à présent à 102 000, alors que les Chinois de Pékin sont aujourd’hui cinq fois plus nombreux ; quant aux experts techniques français, ils sont, eux, passés en 30 ans de 23 000 à 1 500.

Depuis 2012, la France a réinvesti l’Afrique, consciente des liens, des enjeux et des intérêts que présente cette région du monde. C’est le continent avec lequel elle a le plus en commun : la proximité géographique, l’héritage historique, la langue, le métissage des cultures et des peuples, des relations personnelles étroites, sans oublier une responsabilité historique particulière. D’autant plus que l’Afrique est le terrain d’enjeux stratégiques essentiels qui nous concernent directement : insécurité alimentaire, flux migratoires, menaces terroristes, ressources énergétiques, risques sanitaires, lutte contre la pollution, préservation de la biodiversité.

Par ailleurs, la France est convaincue que la croissance africaine peut bénéficier à son économie et qu’un partenariat mutuellement profitable peut et doit s’établir. C’est la leçon qui a été tirée du forum « Entreprendre avec l’Afrique au XXIe siècle » que j’ai co-organisé en juin dernier en Normandie et qui a rencontré un tel succès qu’une deuxième édition est prévue en 2016.

En effet, l’Afrique dispose d’un fort potentiel agricole, minier, énergétique. Elle peut tabler sur une croissance endogène robuste. Au cours de la dernière décennie, la croissance annuelle moyenne s’est située à 5,5%. L’environnement des affaires s’améliore ; une classe moyenne émerge ; le secteur privé est en plein essor. En 15 ans, la capitalisation boursière a presque quadruplé. En 2050, l’Afrique constituera le plus grand réservoir de consommateurs et de main-d’œuvre.

Cette évolution explique que ce continent soit devenu un acteur à part entière des échanges mondiaux. Il est désormais activement courtisé par des puissances montantes comme la Chine, l’Inde, le Brésil ou la Turquie.

L’Afrique est à présent disposée à franchir une étape décisive, en s’intégrant dans les grands circuits commerciaux et en dépassant son rôle de simple pourvoyeuse de matières premières. Ainsi, la Côte d’Ivoire se soucie de développer son potentiel agroalimentaire et le Ghana s’efforce d’encourager l’industrie manufacturière. De son côté, l’Ethiopie mène depuis 2011 une active politique en faveur de l’industrie textile et de la chaussure, au point que 120 usines textiles se sont implantées en quelques années, relançant du même coup la production cotonnière qui avait jusque-là déclinée. Ce pays a réussi, à la fois, à attirer des investisseurs étrangers et à intéresser des grands groupes de distribution séduits par des produits peu chers et de qualité. Cette activité performante fournit du travail à des dizaines de milliers d’Ethiopiens, stimule les exportations et aiguillonne une croissance économique vigoureuse qui dépasse 10% chaque année depuis 2004. En s’appuyant sur un solide système éducatif et un réseau de centres de formation technique, l’Ethiopie a enclenché une vertueuse dynamique d’investissement et de création d’emplois.

Ces exemples témoignent de la volonté clairement affichée par certains Etats africains de tout entreprendre pour se raccorder progressivement aux « chaînes de valeur de la mondialisation » et de s’insérer dans le marché global.

(…)

Le défi démocratique

Une nouvelle génération de responsables politiques africains, bien formés et compétents, est fermement décidée à relever ce défi. Ceux-ci sont parfaitement conscients des problèmes et des dysfonctionnements et ils sont résolus à y remédier.

Notre rôle consiste à soutenir activement leurs efforts de démocratisation, sans chercher toutefois à imposer un modèle, souvent inapproprié, ni à s’ingérer dans les affaires intérieures des Etats africains. C’est à l’Afrique elle-même de trouver les voies menant à la démocratie. Il ne faut surtout pas lui imposer des normes strictes par l’intermédiaire de la conditionnalité, car ce serait l’inverse d’une démarche libérale. Pas plus la France qu’aucun autre pays ne peut en la matière se poser en donneur de leçons.

Dans plusieurs pays africains, les élites se sont attelées à opérer une transformation du cadre politique, afin d’obtenir une meilleure efficacité et une plus grande transparence. Elles œuvrent à instaurer un robuste Etat de droit, à assainir les systèmes judiciaires, à consolider les institutions régaliennes, à moderniser les forces armées, à éliminer le clientélisme et à réduire la corruption.

En outre, les Africains investissent de plus en plus la scène internationale et participent pleinement aux débats. C’est d’autant plus légitime que l’Afrique connaît de profondes évolutions qui affectent le reste du monde et qu’elle est elle-même influencée par les grandes tendances de la planète. Comme l’a souligné le président de la Banque mondiale Jim Yong Kim, qui est aussi un éminent physicien et anthropologue américano-coréen, l’Afrique est par exemple « le continent qui souffre le plus du dérèglement climatique », alors qu’elle émet moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C’est pourquoi elle a pris des initiatives remarquées.

Ainsi, lors de la récente conférence de Paris sur le climat, presque tous les Etats africains ont déposé une contribution. Scientifique gambienne et directrice d’une Commission économique des Nations unies, Fatima Denton fait valoir que l’Afrique n’entend plus se poser uniquement en victime : « Elle fait des propositions, elle apporte des solutions ». Elle se mobilise par exemple pour restaurer le lac Tchad et mettre en valeur le fleuve Niger. Elle affirme sa volonté de réorienter son développement vers des modèles sobres en carbone. C’est dans cette perspective qu’elle a pris, avec le soutien de la Banque africaine de développement (BAD), l’Initiative pour les énergies renouvelables. L’Ethiopie s’est engagée à ne pas émettre plus de dioxyde de carbone en 2030 qu’en 2010.

Pour conclure, je prétends que l’Afrique est un continent d’avenir qui se trouve à la croisée des chemins. Elle doit surmonter maintes épreuves : contrôler l’essor démographique, gérer une urbanisation désordonnée, donner du travail à une jeunesse en forte expansion, assurer la sécurité des populations, dynamiser l’agriculture, diversifier l’économie, lutter contre les phénomènes d’érosion des sols et de désertification, combattre la corruption, fortifier les structures étatiques…

Pour mener à bien toutes ces réformes, l’Afrique doit pouvoir compter sur le ferme et constant appui des puissances industrielles, aussi bien celles d’Europe, d’Asie que d’Amérique. Il est temps que s’établisse avec l’Afrique un partenariat équitable et solidaire, fondé sur le respect mutuel et l’intérêt réciproque.

Si l’Afrique réussit à relever ces multiples défis – démographique, économique, sécuritaire, climatique, politique – et si les autres continents la soutiennent activement sur cette voie, je suis convaincu que l’Afrique sera alors l’avenir de l’humanité, comme elle en a été le berceau. »