Avec une boulimie parfois vertigineuse, le Musée d’Art Moderne (MAM) présente cent soixante créateurs -peintres, photographes ou poètes-, tous enracinés dans le monde arabe, mais pour qui Paris a représenté une étape décisive de leur parcours artistique ou politique durant les années de la décolonisation. Cette invitation faite à des artistes arabes venus des horizons les plus variés dans un des plus grands musées parisiens est, selon le commissaire Morad Montazami, « un projet de réhabilitation historique mais aussi de réconciliation de la France avec l’histoire de l’art (post)coloniale- sa propre histoire ». Utile en ces temps de frilosité politique sur l’accueil des étrangers, le pari est plus que réussi, malgré un cadrage historique bien flou.

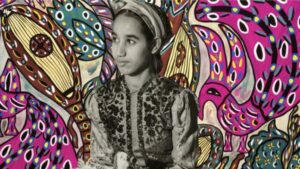

Le mérite essentiel de l’exposition « Présences arabes » initiée par le MAM est de rendre justice à cent trente créateurs issus du monde arabe, en leur permettant de sortir d’une certaine invisibilité ou d’espaces dédiés comme peut l’être, avec la formidable réussite qui est la sienne, l’Institut du Monde Arabe (IMA). Pour une artiste algérienne comme Baya exposée de la galerie Maeght en 1947 à l’IMA en 2023 ou pour une peintre libanaise comme Huguette Caland dont une toile figure sur l’affiche de « Présences arabes », combien d’autres artistes arabes n’ont pas connu à Paris une réelle notoriété.

Avec ce tsunami d’oeuvres et d’artistes livrés au public dans un désordre créateur, le MAM va au devant de ces hommes et de ces femmes (moins nombreuses) qui ont étudié, vécu, exposé, ou milité dans un Paris cosmopolite et solidaire.

L’exposition revient sur les grandes dates qui, de 1906 à 1986, ont fait de Paris une capitale culturelle arabe. L’exercice est acrobatique tant la rencontre du monde artistique arabe et de la France varient selon les pays et selon les époques. Citons par exemple comment, dans les années 50, est lancé le projet d’une résidence des arts, avec l’idée d’accueillir des artistes du monde entier. Il faudra quinze ans pour que soit créée la cité internationale des arts, qui va d’abord attirer de nombreux artistes tunisiens comme Yaya Turki, Nejib Belkhodja ou Sadok Gmach.

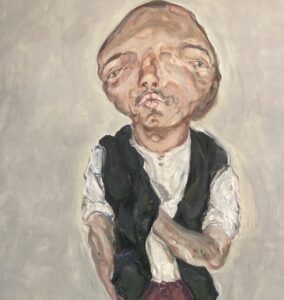

Plus tard, un peintre syrien comme Marwan Kassab Machi, connu pour son art du portrait et sa volonté d’explorer la tète comme « un paysage visage », selon le terme du poète Adonis, est accueilli lui aussi à Paris à la cité internationale

Dans le bâtiment du Musée d’Art Moderne, avant qu’il ouvre ses portes en 1961, des événements sont organisés en direction des artistes des pays alors colonisés par la France. Le salon des réalités nouvelles après 1946, est le passage obligé pour de nombreux artistes abstraits.

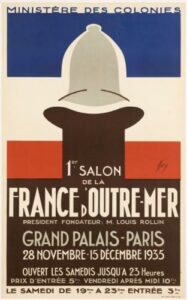

Dans la foulée, le salon de la jeune peinture rassemble après 1954 des artistes plus proches de la figuration. Dix ans plus tard, ce sont des peintres engagés dans un combat militant en faveur de l’Algérie ou de la Palestine qui rejoignent le Salon. La biennale de Paris, inaugurée par André Malraux, alors ministre du général de Gaulle, organise des pavillons nationaux, dont les commissaires viendront du Liban, du Maroc et de la Tunisie, mais malheureusement pas de l’Algérie qui reste encore à l’époque une colonie française. Le Paris culturel arabe est confrontée à « une modernité fracturée et partagée », pour reprendre les termes des commissaires de l’exposition.

Le séisme de la guerre d’Algérie

Un des mérites de cette exposition est de mettre en lumière de nombreux peintres, juifs, algériens ou français, qui s’engagèrent en faveur la guerre d’indépendance algérienne. À l’instar de Rabah Mellal, dont l’exposition expose une magnifique sculpture, « femme combattante de Kabylie » (voir ci dessus).

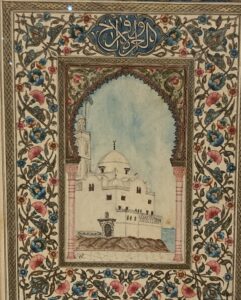

L’algérien Omar Racim se tient en marge des institutions coloniales en s’émancipant de l’artisanat réservée aux « indigènes » par les autorités coloniales et en investissant l’art de la miniature comme un instrument de résistance. capable de préserver l’héritage arabo-musulman. Condamné à la perpétuité par les Français, il sera finalement libéré.

Son frère Mohammed Racim qui s’imposera aussi comme artiste miniaturiste illustrera un poème de l’Émir Abd el-Kader pour affirmer son attachement à la lutte anti coloniale. Il sera à l’époque un des rares à voir ses oeuvres acquises par le Musée des Beaux arts d’Alger réservé à l’époque à des peintres français.

Ni figuratif, ni abstrait, Jean Michel Arlan revendique un engagement anti colonial. On ne peut pas oublier pour autant les origines judéo berbères de ce peintre qui a choisi de représenter la reine Dihya, dite « la Kahena », la cheffe de guerre de confession juive qui a mené la résistance des armées berbères contre la conquête arabe.

Ambiguités politiques

Au coeur de ces oeuvres engagées, les commissaires de l’exposition ont cru bon de présenter un tableau improbable sorti d’une obscure réserve d’un musée de Boulogne Billancourt dans la région parisienne et intitulé « Honneur aux Harkis ». Il y est rendu hommage à un « supplétif indigène » qui est peint, mourant et ensanglanté au pied d’un drapeau tricolore, dans une pose christique. L’artiste Etienne Bouchaud débuta comme volontaire de l’armée française contre la résistance marocaine en 1918 avant de devenir le décorateur de l’exposition coloniale de 1922. Le souci d’équilibre politique affiché par les commissaires n’a guère de sens dans une exposition sur « l’art moderne et la décolonisation », alors que la plupart des artiste arabes engagés l’étaient du coté de l’indépendance des peuples.

Plus troublant encore, les commissaires de l’exposition ont cru bon de sortir des affiches infamantes de l’OAS en faveur de l’Algérie française, véritable retour du refoulé. Un tel choix ne se justifiait pas artistiquement et crée un véritable malaise.

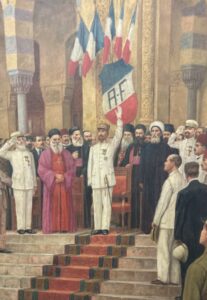

Pourquoi enfin avoir quasiment ouvert l’exposition par une immense peinture de commande qui montre l’administration coloniale française et son représentant, le général Gouraud, proclamer le Grand Liban depuis la Résidence des Pins à Beyrouth? Est ce que cette scène qui fait suite au mandat colonial donné à la France par la communauté internationale méritait-elle une telle place dans cette exposition sur « l’art et la décolonisation »?

Le véritable fil conducteur de l’exposition reste ce sentiment amoureux qui a lié un grand nombre de créateurs arabes à la ville des Lumières, formidable métissage des parcours et des rencontres. La tentative de dérouler une histoire de la décolonisation, via une chronologie approximative qui débute en 1908 et s’interrompt en 1988 sans véritable justification, brouille inutilement les pistes de cette remarquable exposition. Le projet aurait du rester centré sur les complicités humaines, créatives, nourries parfois par des convergences politiques, mais bien d’avantage par des cheminements artistiques qui se sont croisés, mêlés à Paris durant ou après les années de la décolonisation.