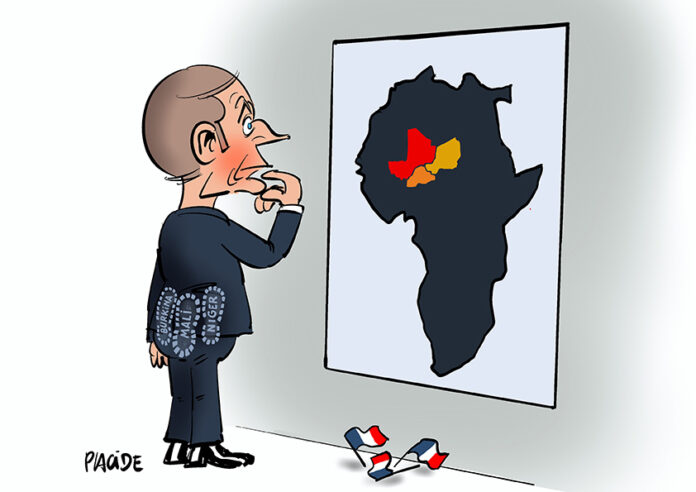

Des signaux émanant de l’Elysée, du ministère des Affaires étrangères français et de l’Agence française de Développement sur un possible dégel français au Sahel sont apparus ces derniers jours. La France ne peut pourtant pas renoncer totalement à toute influence dans la région, dans un contexte de compétition aigüe entre les puissances.

Olivier Vallée

Rejoignez la nouvelle chaine Whatsapp de Mondafrique

Il semble qu’à l’Élysée, le nouveau conseiller Afrique d’Emmanuel Macron, Jérôme Robert, manifeste de meilleures dispositions vis-à-vis des trois États du Sahel regroupés au sein de l’Alliance des Etats du Sahel (AES): le Niger, le Mali et le Burkina. L’atmosphère type Fort-Chabrol qui a régné ces derniers mois pendant le rapatriement calamiteux des troupes françaises du Niger semble dissipée. Les contacts ont repris avec les journalistes et les chercheurs français qui n’étaient pas toujours dociles aux injonctions de l’autoritaire service de communication de l’Élysée.

Le véritable ministre de l’Afrique avec son portefeuille de directeur général de l’Agence Française de Développement, Rémi Riou, a toujours dit d’ailleurs, en privé, que les projets de l’agence sur l’espace de l’AES n’étaient pas interrompus.

Il reste, cependant, difficile, d’interpréter, au-delà du sérail, les messages du ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères et de savoir s’ils augurent d’une légère prise de conscience de la faillite française en Afrique.

Une nouvelle directrice Afrique

Selon « Le Monde », Christophe Bigot, alors directeur de l’Afrique et de l’océan Indien (DAOI) du ministère des Affaires étrangères, était à New York pour participer à des discussions sur la Somalie aux Nations unies lorsque son remplacement par l’actuelle ambassadrice de France au Nigeria (ut annoncé, le 12 décembre, dans le compte rendu du conseil des ministres : « Mme Emmanuelle Blatmann, ministre plénipotentiaire, est nommée DAOI.» Au Quai d’Orsay, les collaborateurs de Christophe Bigot n’avaient pas été informés de cette éviction brutale qui marquerait, pour le journal du soir, « la volonté d’ouvrir un nouveau chapitre après la succession des coups d’État au Sahel et le recul de l’influence de l’ancienne puissance coloniale dans la région ».

La vieille garde du Quai d’Orsay, fidèle à la stratégie de la tension à l’égard du Sahel reste active et elle s’est retrouvée au Bénin le mois dernier. Sylvain Itté, qui hantait le sommet France Afrique de Montpellier, s’adressait déjà martiallement aux opposants africains. Malgré ses erreurs au Niger, il s’est affiché avec son livre à Cotonou. Il a reçu, avec son équipe enfermée dans l’ambassade de France à Niamey, le témoignage de reconnaissance et d’estime de la secrétaire générale du ministère.

Les signaux embarrassés pour une reprise française des échanges avec le Sahel viennent du haut de la pyramide décisionnelle – sans impliquer le Président lui-même – mais ils sont reçus, au sein de la diplomatie, de l’université, de la police et de l’armée par des échelons inférieurs soit désemparés, soit hostiles et revanchards. Le bilan devra être fait du silence de Paris devant les colossaux détournements du budget de la Défense au Mali et au Niger. Les analystes de l’IFRI, Alain Antil et Thierry Vircoulon, dans une note de l’Institut français des relations internationales (IFRI), chiffrent la fraude et la corruption sur les dépenses militaires et sécuritaires à 46% des montants décaissés entre 2014 et 2019. L’IFRI fait pudiquement l’impasse sur l’implication de Mohamed Bazoum dans le vol de l’argent destiné à assurer la sécurité du Niger.

La pause observée dans l’exigence de libération du Président nigérien déchu, encore tout récemment présenté comme un intellectuel et plaint comme une victime, traduit un début de prise de conscience. Mais cela n’empêche pas les milieux français de continuer à perpétuer le mythe de la responsabilité des Panafricanistes et des activistes russes dans la désaffection africaine vis-à-vis de la France.

Une stratégie européenne … sans la France

Reprendre langue d’une manière ou d’une autre s’avère nécessaire pour Paris. La carte magique des forces spéciales françaises en Afrique n’est plus crédible à Washington ni à Berlin. L’Union européenne est ravie de se défausser sur la France de ses propres crimes, fautes et bévues. Le papier de Rossella Marrangio, Sahel reset: time to reshape the EU’s engagement indique bien qu’avec l’échec militaire français, la stratégie commune Afrique-UE de lutte contre l’insurrection dans les États du Sahel est morte. Il faut en inventer une autre, selon une architecture ouverte, qui vise une coopération intégrée associant Maghreb et Sahel. En ligne de mire, pour l’UE, l’immigration, les groupes armés, les trafics illicites et la menace sur les importations d’énergie. Il est temps à Bruxelles de réaliser (faute de le calculer) que l’argent dépensé au profit des organisations économiques régionales, l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), n’a produit aucun effet dans le domaine de la sécurité ni de l’intégration du Sahel. Les subventions européennes ont alimenté les coffres personnels des hauts fonctionnaires des Commissions de l’UEMOA et de la CEDEAO et des bureaux d’études fantoches.

Le Maroc est un partenaire dans ce recentrement vers le nord de l’Afrique et dans l’association de la façade atlantique à l’aire de prospérité africaine. C’est l’une des raisons des visites ministérielles françaises à Rabat et de la diplomatie des sœurs du roi Mohamed VI auprès de Brigitte Macron. Il n’y a plus de leadership français ni de reliques de l’autonomie stratégique européenne en Afrique jadis fantasmée par le Président français.

En défiant la CEDEAO, l’AES a montré que l’organisation ouest-africaine n’était qu’un tigre de papier et que ses propres troupes, longtemps moquées, constituaient une masse dissuasive. L’intervention de quelques centaines de mercenaires russes, sans l’équipement et le confort des forces spéciales françaises et des casques bleus, a permis plus de résultats en dix mois que d’autres en dix ans. Le château de sable du Sahel français s’est écroulé. Cependant, l’émergence de l’Alliance des Etats du Sahel et les préoccupations de l’Union européenne et de Berlin en faveur d’une véritable action d’endiguement obligent Paris à ne pas complètement se désister.

La porte étroite de Bamako

Le Mali semble le partenaire avec lequel le nouveau monsieur Afrique, bon connaisseur du Cameroun, s’essaie à partager quelques canaux de communication et à délimiter quelques enjeux qui ne soient pas trop conflictuels. Le Mali reste dépendant de la Côte d’Ivoire, en particulier sa partie frontalière avec le géant montant en l’Afrique de l’Ouest. C’est de cette région qu’est originaire le Président de la transition malienne Assimi Goïta. Dans ses recommandations, le récent dialogue national inter-Maliens a prôné le dialogue avec les groupes armés djihadistes à travers la définition d’une base doctrinale via «une structure de suivi et d’appui aux efforts déployés par les autorités maliennes pour promouvoir le processus de paix. » La solution du conflit par la négociation avec les groupes armés non étatiques (GANE) ressurgit au profit des savants plutôt que des militaires. Du temps de Moussa Traoré déjà, à Bamako, la colline du pouvoir (Koulouba) et la colline du savoir (Badalabougou) collaboraient à la formation d’une relation civilo-militaire dont le Mali a le secret.

Avec la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, qui possède une longue et poreuse frontière avec le Mali, reste alliée de la France. Elle pourrait accueillir la relocalisation d’une partie du contingent français basé au Sénégal. Surtout, certains réfugiés maliens en Mauritanie pourraient faire l’objet d’un plan de bonne volonté des trois pays mentionnés en faveur de leur retour pacifique dans leurs terroirs. L’appel de Goïta à l’académie suit aussi son désaveu des radicaux du parti SADI (Solidarité africaine pour la démocratie et l’indépendance) dont le leader, Oumar Mariko, n’a jamais été tendre avec Paris. Le Président de la transition a également dissous l’organisation des partisans de l’imam Mahmoud Dicko, qui a bénéficié de la tendresse de Français ignorants de son agenda. A l’Elysée, Jérôme Robert laisse entendre qu’il est difficile d’avoir une relation ouverte avec un régime qui interdit les partis politiques. Or ces dissolutions sont motivées et visent des mouvements souvent à la limite de la subversion.

Berlin se positionne en alternative de Paris

Les Allemands, comme le raconte Afrique Intelligence dans sa publication du 24 mai, ont un ambassadeur à Bamako apprécié des autorités maliennes : Dietrich Pohl restera en fonction jusqu’en 2025. « Depuis le coup d’État d’août 2020, la diplomatie allemande tente de maintenir des canaux de discussion avec la junte malienne et de renforcer plusieurs de ses programmes de coopération. Ainsi, lorsque Paris a suspendu en août 2023 la délivrance de visas, notamment à destination des artistes et des étudiants, Berlin a accéléré son propre programme de soutien à la culture. Intitulé ‘Donko ni Maaya’, ce projet à 10 millions d’euros fait actuellement l’objet de discussions pour être prolongé au-delà de mars 2025. La diplomatie allemande a également maintenu son programme de stabilisation politique, particulièrement actif dans la province de Gao, dans le nord-est du pays. Avec une enveloppe de plus de 32 millions d’euros, ce programme entamé en 2016 est ainsi arrivé jusqu’à son terme en mai 2024. Il a notamment été mis en place par l’agence allemande de coopération GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), qui avec plus de 300 employés présents au Mali, y est l’une des plus actives.»

Pour ce qui est des visas, le ministère de l’Intérieur français, qui a des rapports de coopération étroits avec la police malienne pour l’encadrement de la diaspora présente en nombre dans la région parisienne, a été tolérant pour les déplacements des travailleurs maliens disposant de titres de séjour et même sans travail. Des responsables maliens continuent de transiter à Paris et de s’y faire soigner. Mais il y a encore des efforts à accomplir pour que l’Agence française de développement puisse prétendre être un partenaire du Mali à l’égal de l’Allemagne. Pour le moment, en Afrique, elle préfère miser sur cinq pays qui ne font pas partie du Sahel : le Maroc, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud, la Tunisie et l’Égypte. Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale, chargé de définir les grandes orientations politiques de financement de l’aide publique au développement, reste tétanisé par l’ostracisation des pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel et la dissolution des relais sur place. En effet, sur le terrain, ce sont les ambassadeurs français qui assument le rôle de coordinateurs et ils manquent cruellement d’ancrage politico-stratégique.

Les interventions militaires, ainsi qu’un assez grand nombre d’erreurs de jugement politiques, telles que le double standard à l’égard des régimes militaires du Mali et du Tchad ou l’incapacité à appréhender les dynamiques politiques du Niger, rendent malaisé un dégel franco-africain au Sahel.

La primauté française à l’encan

L’Institut de recherche pour le développement et Expertise France rapatrient les personnels du Mali alors qu’il serait temps de sortir du débat imputant le désamour de la France à des manipulations politiques et communicatives de la part de concurrents stratégiques ou de démagogues locaux. Or, ceux-ci n’ont de capacités d’influence que parce que l’écosystème sahélien a été négligé en termes de financement, de développement et de crise climatique. Tout changement réel dans le cap de la France au Sahel et en Afrique de l’Ouest dépendra de la profondeur variable de la vision d’Emmanuel Macron et de son petit cercle de conseillers à l’Élysée, qui n’écoutent pas toujours JR. Comme l’écrit Denis M. Tull, de la division de recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient de l’Institut allemand des affaires internationales, chef du projet Megatrends Africa (en charge de la prospective) : « Pour l’Allemagne et d’autres gouvernements européens, le Sahel pourrait être l’occasion d’entamer un dialogue politique avec la France qui ne soit pas déterminé a priori par la supériorité des idées politiques de Paris et la primauté des intérêts français en Afrique. Les défis ne manquent pas. Les multiples conséquences de la guerre en Ukraine ainsi que la politique climatique, énergétique et migratoire en font partie, en plus du passé colonial de l’Europe en Afrique. »