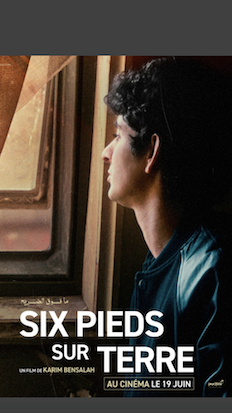

Pour son premier long-métrage, le réalisateur Karim Bensalah, multi-primé avec ses courts-métrage, nous livre un curieux récit d’apprentissage au pays des croquemorts…

Une chronique de Sandra Joxe

A travers une fiction aux accents autobiographiques, Karim Bensalah brosse par petites touches successives le portrait original et déconcertant d’un jeune algérien en quête d’identité. Sofiane, fils d’un ex-diplomate algérien, charmante tête à claque un brin frimeur, un rien dragueur, se vante un peu trop ostensiblement d’être polyglotte et d’avoir mené une vie de patachon cosmopolite.

Mais quand il rentre dans sa piaule déglingue, l’envers du décor n’est pas à la hauteur de son assurance de façade : on sent d’emblée la fragilité sous la morgue.

Et c’est touchant!

Installé à Lyon pour ses études, qu’il néglige au profit de la fête, des copains et des filles… il est victime d’une décision administrative et brutalement confronté à la menace d’une expulsion. Malgré ses arrières sociales, qui se révèlent moins utiles que prévues, et dans l’espoir de régulariser sa situation, le voici contraint d’affronter la réalité en France et de se mettre au boulot afin d’obtenir un « contrat de travail » : une grande première pour ce glandeur patenté !

Bien à contrecoeur (c’est la cas de le dire, puisque sa première confrontation avec un cadavre lui fait… vomir ses tripes) le voilà plus ou moins embauché – téléphone arabe aidant – dans une petite entreprise de pompes funèbres musulmanes.

De quoi le faire déplaner et le forcer à garder les (six ?) pieds sur terre.

De la dolce vita à la morgue

Sans vouloir faire ses adieux à l’insouciance de sa dolce vita estudiantine et à ses fêtes bien arrosées, le voilà qui découvre l’envers du décor : la morgue, les cadavres, les familles éplorées, les cimetières et surtout les rites funéraires d’une culture qui est somme toute la sienne, même si a priori il n’en fait pas grand cas.

Le film de Karim Bensalah fait constamment osciller son héros entre l’élan vital qui le caractérise, une soif de vivre, de s’amuser, d’aimer et la découverte pénible de la vraie vie : les tracasseries administratives, la réalité du monde du travail et la mort.

Autant de contradictions qui émaillent ce parcours initiatique, au cours duquel le jeune héros immature se révèle parfois superficiel et irritant mais aussi, au fil du temps qui passe et des épreuves rencontrées, de plus en plus courageux, intègre et finalement capable, non seulement d’affronter sa vraie vie d’homme mais aussi d’assumer sa véritable identité.

Des rencontres l’y aideront, notamment ce personnage de vieux collègue bourru et mutique qui l’initie peu à peu à la beauté de son métier : laver les morts, leur prodiguer les derniers soins du corps, les envelopper d’un linceul immaculé et les préparer au dernier voyage, tout en composant « ceux qui restent » .

Dextérité et tact psychologique.

Tout comme son héros (son alter égo ? la ressemblance physique avec son comédien Hamza Meziani est incontestable…) le jeune réalisateur est né en Algérie d’un père diplomate et d’une mère sud-américaine. Tout comme son héros, le réalisateur a vécu un peu partout dans le monde avant d’arriver en France, pour y faire des études.

La comparaison s’arrête-t-elle là ?

Peu importe… le scénario, les dialogues et les comédiens sonnent juste, ils évitent un bon nombre de clichés et ne flirte jamais avec la caricature. Car oui, Sofiane est un jeune maghrébin paumé, à tous égards. Mais non, il n’est séduit ni par les marques de baskets à la mode, ni par la délinquance, ni par le machisme, ni par l’arrivisme social, ni par l’intégrisme – même s’il va s’intéresser au Coran à la faveur d’une rencontre avec un imam et découvrir des aspects insoupçonnés de sa culture d’origine.

Sofiane, un jeune paumé

Sofiane est en effet perdu sur l’échiquier familial, avec son père ancien diplomate sans grande envergure et veuf inconsolable : une figure à la fois encombrante et absente face a la dérive filiale.

Sofiane est à côté de la plaque dans son rôle d’étudiant issu d’un milieu « privilégié » et donc destiné a de brillantes études – qu’il esquive.

Sofiane est aussi en quête d’identité culturelle : il a beau être « fils de », c’est un « étranger sans papier » qui se heurte non seulement à la bureaucratie mais aussi au prisme d’une amoureuse qui l’appréhende comme un «arabe» et non comme un jeune homme, tout simplement.

Cette quête identitaire tous azimuts, Sofiane va la vivre intensément, au fil des rencontres amicales, amoureuses, professionnelles qui peu à peu l’aident à faire ses choix de vie : des choix qu’il va apprendre à faire et à assumer, tout comme si la compagnie des morts devait l’aider à tracer sa vie. Intensément mais pas violemment et l’interprétation du jeune comédien, avec son regard de biche égarée, y est sûrement pour beaucoup.

Le scénario aussi, qui, après un démarrage assez convenu (l’étudiant dilettante beau parleur mais mal à l’aise dans son milieu familial) propose soudain un décor imprévu: celui des chambres mortuaires, des morgues et des cimetières. La grande originalité du film réside dans le contexte choisi par le réalisateur pour relater ce film-roman d’apprentissage, qui ne pourrait que s’ajouter à une liste déjà longue. En pénétrant dans l’univers des pompes funèbres, le réalisateur emporte le spectateur de l’autre côté du miroir.

« Six feet UNDER »

A cet égard le titre annonce la couleur – et la filiation : personne n’aura manqué de faire le parallèle avec « Six feet UNDER » la célèbre (et géniale) série américaine des années 2000 : 63 épisodes diffusés sur HBO qui a raflé tous les prix et fait exploser l’audimat.

Mais quand la série-mère profitait d’une entreprise de pompes funèbres (et de ses macchabés de clients) pour faire une radiographie assez vaste de la société américaines des années, 2000, le réalisateur de « Six pieds SUR TERRE » se polarise sur un milieu bien précis : la communauté musulmane des années 2020.

A travers le regard d’abord effrayé, puis ému et intéressé de son jeune protagoniste le réalisateur révèle la beauté des rituels autour des morts, la réconciliation et la célébration de l’existence qu’ils offrent aux vivants.

Il aborde ainsi la question des « différences » voire des antagonismes culturels face aux obsèques. Notamment dans cette belle scène où Sofiane, pour désamorcer un conflit entre la veuve d’un musulman athée qui a choisi l’incinération… et la volonté de la famille musulmane de procéder à un enterrement religieux – a l’heureuse idée de proposer à la famille… d’enterrer l’urne funéraire contenant les cendres dans la plus pure tradition. Le compromis est osé… mais accepté !

La parabole du laveur de cadavres

Le film offre-t-il une vision trop optimiste des conflits culturels et communautaristes qui déchirent la société française contemporaine ?

Cette « parabole du laveur de cadavre », anti-héros à califourchon entre le monde des vivants et celui des morts, tiraillé entre son appartenance à la communauté musulmane et par son désir d’intégration est elle trop lénifiante ?

Peut-être un peu… mais aujourd’hui plus que jamais, on a envie d’y croire.