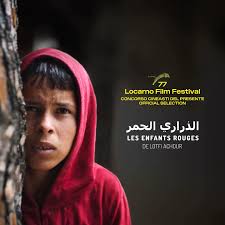

Dans son second long métrage, le réalisateur Lotfi Achour plonge au cœur de la Tunisie rurale, confrontée à la violence jihadiste et à l’abandon de l’État.« Les enfants rouges » a été classé meilleur film de la semaine par la presse et par le public. Une reconnaissance amplement méritée.

Selim Jaziri

On ne sort pas indemne de la projection du film « Les enfants rouges », du réalisateur tunisien Lotfi Achour, directement inspiré d’un des événements les plus bouleversants de la séquence d’actions terroristes de l’année 2015 en Tunisie. Le 13 novembre, un berger de 16 ans, Mabrouk Soltani, avait été décapité par des membres du groupe « Jound el Khilafa » (les soldats du Califat), affilié à « l’État islamique », qui l’accusaient de renseigner l’armée. Son cousin qui l’accompagnait avait été laissé en vie pour qu’il puisse ramener sa tête à la famille afin qu’elle connaisse le prix de cette coopération avec les forces de l’ordre.

Le récit laisse de côté la lourdeur d’un propos didactique sur l’événement, le terrorisme et la période où il se déroule, pour retracer le drame à travers l’expérience et les émotion de l’adolescent, à peine sorti de l’enfance, hanté par l’horreur de la scène et la mort de son cousin. Servi par la justesse de l’interprétation et une photographie sublime, le film parvient, avec une infinie pudeur mais sans rien éluder de la violence des faits, à faire entrer le spectateur dans l’intimité du drame vécu par la famille. Néanmoins, son propos n’est pas d’accabler le spectateur, mais au contraire de montrer la force morale des enfants traumatisés par le drame, promesse d’un autre avenir possible.

L’envers de la transition démocratique

S’il ne revendique aucune thèse, le film de Lotfi Achour montre néanmoins avec force le contre-champ de la transition démocratique. La tragédie s’était déroulée dans le Mont Mghilla, en plein cœur de la Tunisie rurale, entre Kasserine et Sidi Bouzid, celle-là même qui s’était soulevée en décembre 2010 et fait tomber le régime de Ben Ali.

Mais pendant que la Tunisie était mondialement célébrée par l’attribution du Prix Nobel de la paix (le 9 octobre 2015) alors que la classe politique tunisien s’agitait dans d’interminables querelles pour se disputer le pouvoir, la Tunisie des oubliés ne percevait rien de tout cela. Comme s’il s’agissait d’un autre pays, d’une autre temporalité, d’une réalité figée de toute éternité, suggérée avec poésie par les plans de paysages minéraux d’où l’on voit parfois les lumières du monde scintiller très au loin.

Ces événements sont pourtant contemporains, comme le prouve l’implantation des groupes jihadistes dans les zones reculées de pays pour mettre en œuvre la stratégie d’internationalisation du Jihad de « l’État islamique », et venue tragiquement percuter le destin de ces Tunisiens démunis et livrés à eux-mêmes.

L’Etat, sollicité en vain par la famille éprouvée pour aller récupérer le corps dans la montagne, reste invisible durant tout le film. On est là au cœur de la fracture tunisienne qui semble être devenu le cœur des préoccupations de Lotfi Achour.

Un film solidaire

Le réalisateur, en effet, a tenu à accompagner le film d’une démarche d’économie sociale et solidaire conséquente, lancée très en amont du tournage. Les acteurs, et notamment les enfants, ont été choisis au terme d’un très long casting dans les collèges ruraux, accompagné d’ateliers de formation au théâtre. Les techniciens du film ont été également recrutés parmi cent cinquante jeunes souvent issus de parcours scolaires difficiles, formés aux métiers du cinéma. Le catering du tournage a été assuré par des femmes des zones rurales formées spécialement pour l’occasion. Une cohérence bienvenue avec le propos du film.