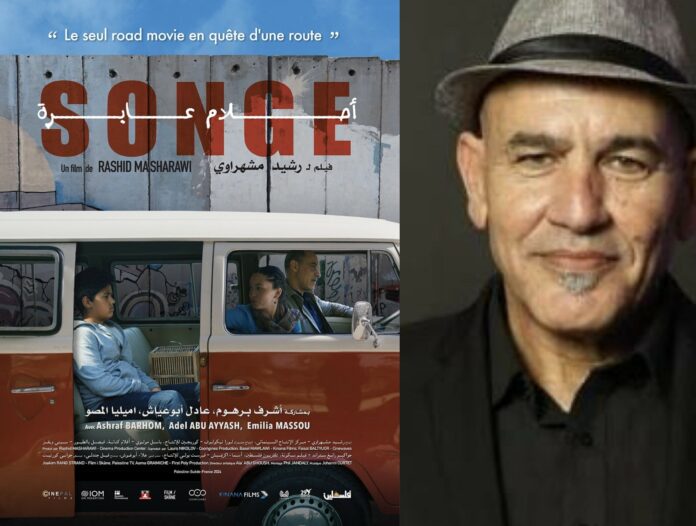

Avec Songe, son dernier long-métrage actuellement en salles, Rashid Masharawi poursuit son œuvre de cinéaste de l’intime politique. Réalisé avant les événements du 7 octobre 2023, ce film initiatique suit les pas de Sami, 12 ans, dans sa quête obstinée d’un pigeon voyageur, envolé de son camp de réfugiés en Cisjordanie. À travers ce prétexte ténu, presque dérisoire, Masharawi compose un récit profondément sensoriel et intensément palestinien, à la croisée de l’errance, du rêve, du documentaire et de la fable.

Dès les premières images, Songe impose son atmosphère. Un camp poussiéreux, un mur au loin, des voix d’enfants qui percent la torpeur de l’après-midi. Le cadre est sec, les couleurs délavées par le soleil, mais jamais figées. On sent immédiatement que le réel, ici, est un point de départ, jamais une fin. L’oiseau manquant devient moteur de fiction, déplaçant les lignes visibles et invisibles de la carte palestinienne. Sami est convaincu que son pigeon a rejoint Haïfa, là où il est né. Il convainc son oncle et sa cousine de partir avec lui. Ce qui aurait pu être un caprice enfantin devient une échappée politique. Ils franchissent les checkpoints, la ligne verte, traversent Bethléem, Jérusalem, jusqu’à la mer. À chaque halte, une rencontre. Un vieux libraire à Ramallah, une institutrice à Jérusalem-Est, un pêcheur à Haïfa. Autant de visages d’un peuple fragmenté, autant de voix dont le film épouse le rythme. Mais l’essentiel est ailleurs, dans l’obstination candide de Sami, dans la manière dont son regard transforme les barrières en paysages, les silences en chants. Le réel est dur, mais jamais misérabiliste. Et dans cette traversée, le spectateur est invité à suspendre ses certitudes. Songe est la respiration d’un peuple qui refuse de se voir réduit à ses ruines.

Une mise en scène du sensible

La direction artistique signée Ala’ Abu Ghoush donne au film sa texture, celle d’une Palestine faite de contrastes, de pierres et de lumière, de foules bruyantes et de ruelles désertes. Duraid Munajim à la photographie réussit l’exploit de capter l’instant sans l’esthétiser. Chaque plan semble trouvé plutôt que composé. On pense parfois à Abbas Kiarostami dans Où est la maison de mon ami?, pour cette manière de filmer la route, les cailloux, les gestes simples. On pense aussi à Elia Suleiman, mais débarrassé ici du second degré, dans une frontalité plus tendre. Rashid Masharawi filme au ras du sol, souvent à la hauteur de l’enfant. Il ne surplombe jamais son sujet. Il donne à Sami une densité sans le charger d’un rôle symbolique. Le gamin est lumineux, drôle, parfois désarmant de naïveté, mais toujours crédible. Et autour de lui, les adultes oscillent entre protection et résignation, comme s’ils avaient, eux, déjà renoncé à l’idée de franchir les lignes.

Un cinéma de l’absurde palestinien

Il faut rappeler ici que Masharawi, depuis Haïfa ou L’Anniversaire de Leila, cultive une manière bien à lui de raconter la Palestine ; ni héroïque ni victimisante, mais dans un registre de l’absurde quotidien. Les frontières ne sont jamais seulement politiques, elles sont aussi intérieures. Songe s’inscrit dans cette veine. On y trouve cette ironie douce, ce mélange de gravité et de tendresse qui définit son cinéma. Ainsi, une scène anodine où Sami tente de traverser un checkpoint en expliquant à un soldat israélien qu’il cherche son pigeon devient un moment surréaliste. Le militaire, d’abord agressif, finit par dessiner un oiseau sur son carnet. Dans un autre passage, l’oncle est pris pour un chauffeur clandestin parce qu’il transporte un enfant et une jeune fille sans papiers. L’absurde n’est jamais forcé, il est inscrit dans le quotidien.

Et c’est cette absurdité, ce dérèglement du réel, qui fait de Songe un film politique. Car c’est en observant les gestes les plus simples – traverser une route, dormir sur un banc, parler à un inconnu – que le film révèle la violence structurelle de l’occupation.

Une œuvre douce, mais pas docile

Ce qui frappe dans Songe, c’est son refus du spectaculaire. Pas de scènes de guerre, pas de grandes explosions. Juste des gestes, des hésitations, des rires parfois. C’est là que réside la force du film ; dans sa capacité à faire surgir l’émotion sans artifices, à révéler la complexité d’une situation à travers des détails. Le pigeon, s’il finit par n’être qu’un prétexte, incarne tout ce qui échappe : la mémoire, la liberté, l’origine, le retour impossible. Et dans la dernière scène, lorsque Sami l’aperçoit au-dessus de Haïfa, le film bascule dans l’onirisme. La caméra suit l’enfant, bras ouverts face à la mer. Est-ce réel ? Est-ce un rêve ? Qu’importe. L’essentiel est dans ce battement d’ailes, dans cette image suspendue qui renverse tout.

Rashid Masharawi, passeur de cinéma

Au-delà du film lui-même, il faut saluer l’engagement de Rashid Masharawi. Fondateur du Centre de Production et de Distribution Cinématographique à Ramallah, initiateur du fonds Masharawi pour les cinéastes de Gaza, il est l’un des rares à avoir inscrit son œuvre dans une praxis. En initiant le projet From Ground Zero, ensemble de 22 courts-métrages réalisés à Gaza après le 7 octobre, il a montré que le cinéma, même dans les pires circonstances, peut encore dire, montrer, relier. Avec Songe, il ne signe un manifeste doux. Il prouve que l’on peut parler de la Palestine autrement que par le traumatisme. Il rappelle que derrière chaque guerre, il y a un enfant, un oiseau, un regard. Et que l’imaginaire, loin d’être un luxe, est une condition de survie.

Songe est un film rare, à la fois modeste et ambitieux, poétique sans être éthéré, politique sans slogan. Il s’inscrit dans la lignée des grands films d’errance enfantine – de Truffaut à Kiarostami – tout en affirmant une voix singulière, profondément ancrée dans son territoire. En suivant les pas d’un enfant à la recherche de son pigeon, Rashid Masharawi nous donne à voir un peuple à la recherche de son envol.