Aïcha vit dans un village reculé du nord de la Tunisie avec son mari Brahim et ses 3 fils : trois vrais frères, comédiens non professionnels, dénichés au milieu des pâturages. Elle est bouleversée par le départ brutal et inexpliqué de ses deux aînés, Mehdi et Amine. Elle comprendra qu’ils ont fuguéen Syrie, rejoindre les rangs de Daech.

Ne lui reste que son mari, muré dans sa douleur, Adam, son adorable benjamin, un rouquin de huit ans… et ses yeux pour pleurer.

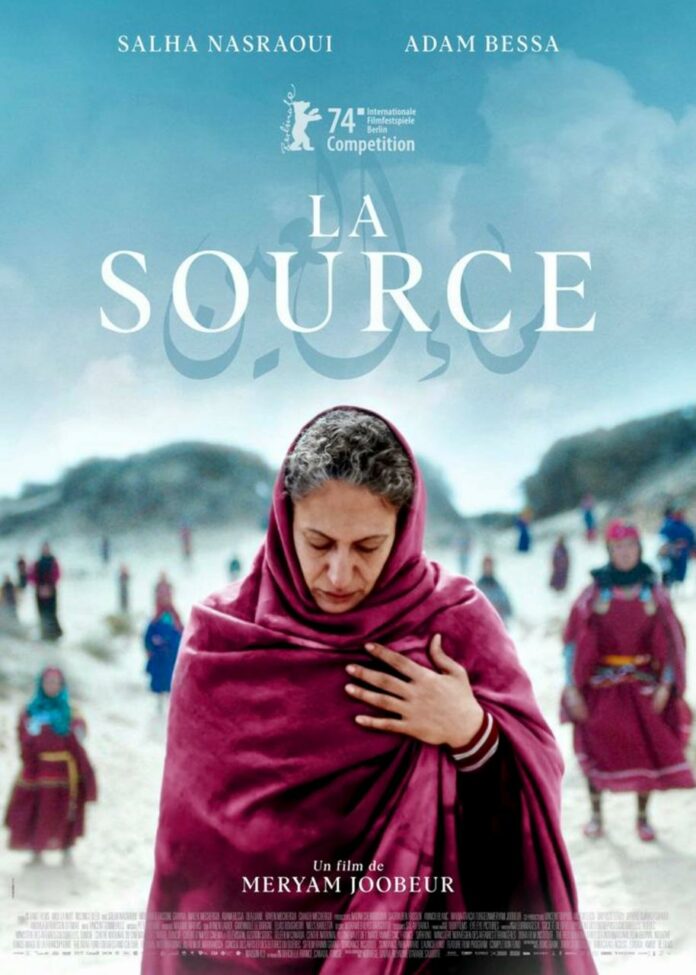

Un film réquisitoire de Meryam Joobeur contre la violence aveugle qui s’immisce jusque dans les campagnes les plus reculées du Maghreb. Cette œuvre cinématographique audacieuse, à la beauté plastique un peu formelle mêle réalisme et onirisme.

Sandra JOXE

Il y a bien des façons d’évoquer les méfaits du terrorisme et le cinéma maghrébin n’en est pas à son coup d’essai. Le thème n’est pas nouveau : en 2023, Les Filles d’Olfa (réalisé par Kaouther Ben Hania) racontait de façon quasi journalistique l’engagement djihadiste de deux sœurs vivant à Tunis et son impact dévastateur sur leur famille. Ici rien de tel.

Ce n’est pas tant le sujet – ici abordé de façon évasive voire énigmatique – que la mise en scène qui impressionne, et séduit dans La Source.La réalisatrice Meryam Joobeur s’est lancée dans une véritable expérimentation cinématographique . Il faut saluer le talent et l’audace d’une jeune réalisatrice qui ne choisit pas la facilité.

Avec ce premier long métrage, la canado-tunisienne Meryam Joobeur signe un poème visuel étrange, un récit tout en clair-obscur où le fantastique se mêle à la réalité et son film jongle avec brio sur l’opposition entre le flou et le net des premiers plans/arrières plans, les clairs obscures, une bande déroutante et subtile dans ses moindres détails – communiquant ainsi quasi physiquement au spectateur l’état d’égarement du personnage principal, Aïcha.

Le travail sur les couleurs aussi est remarquable, les plans se succèdent mais ne se ressemblent pas : à l’enfermement dans ces habitats pauvres et sombres aux tons terreux s’oppose l’immensité des paysages et la beauté sauvage du littoral du nord de la Tunisie, lumière crue, éblouissante parfois. Ou mieux encore : ces compositions surgies de nulle part, de luxuriants massifs de fleurs d’un rose tyrien flashy et surtout ce cheval errant, sans cavalier, quasi fantomatique, qui hante les visions mystiques d’Aicha. Il apparait et disaprait comme par miracle, harnaché avec luxe dans une débauche de tissus aux coloris chatoyants : un symbole assurément – mais de quoi ? Nul ne peut le dire

Si le spectateur accepte de se laisser égarer, le charme opère – sinon le tout peut sembler bien trop ésotérique pour susciter un intérêt soutenu, et l’on peut s’ennuyer, voire s’impatienter devant cette accumulation d’effets visuels évasifs.

Le regard dévasté d’Aïcha

La source est une puissante métaphore de la femme, de la mère, bien entendu.

Cette mère éplorée, c’est Aicha, magistralement interprétée par Salha Nasraoui.

Source inépuisable d’amour et de tendresse mais aussi puits sans fond d’inquiétude et de douleur lorsque la progéniture s’éloigne, surtout quand ce n’est pas pour la bonne cause.

L’ombre du Jihad plane, d’autant plus menaçante qu’elle n’est qu’à peine évoquée, vers la fin du film, à travers quelques rapides flashs-backs hermétiques – et d’une violence quasi insupportable.

La source c’est la Mater Dolorosa chrétienne, version maghrébine.

Et même si le film n’est en rien didactique, plutôt presque pas assez – s’acharnant à demeurer, du début jusqu’à la fin, totalement évasif quant aux motivations (religieuses, idéologiques) du départ des deux ainés vers la lutte armée – la violence règne de part en part et s’immisce insidieusement dans chaque plan, chaque regard, chaque dialogue du film, même les plus anodins.

A commencer par la première scène, très belle et tendre, au cours de laquelle Aicha rase méticuleusement son mari avec un vieux rasoir à la lame effilée : elle hésite sur la gorge, il la regarde confiant : n’aie pas peur, je n’ai pas peur.

Pourtant la peur règne.

Car ici les lames ne servent pas qu’à raser l’homme aimé.

Plus tard dans le film, l’héroïne – éplorée, inconsolable et folle d’inquiétude depuis le départ de ses fils – s’entaille profondément la main (en épluchant nerveusement des légumes) : une blessure qui ne guérit pas, malgré les soins et les pansements.

Une blessure qui se creuse et suppure : métaphore visuelle de la souffrance d’une femme, d’une mère, d’un peuple traumatisé par les méfaits, même enfouis ou invisibles, du terrorisme.

Lorsque le fils aîné, Medhi, revient sans son frère mais accompagné de la belle et mystérieuse Reem – une femme intégralement voilée et mutique – Brahim rejette le couple tandis qu’Aïcha, soulagée par ce retour aussi inespéré qu’incompréhensible, est prête à tout pour les protéger.

Le regard d’un innocent

Il y a pourtant, Bilal, ce jeune et gentils policier, droit dans ses bottes, beau gosse et ami de la famille (remarquablement incarné par Adam Bessa, le héros des Fantômes, de Jonathan Millet – il est parfait en gendre idéal). Le seul personnage qui semble garder la tête sur les épaules et qui enquête, alerté par une successions d’événements énigmatiques depuis la disparition de son meilleur ami dans ce village isolé en Tunisie. Il s’interroge en vain sur tous les étranges incidents qui sèment la panique dans la région : disparitions, morts d’animaux…

Il est, tout comme le petit gamin de 8 ans – Adam – avec qui il entretient de jolis rapports de complicité (bonbons, conduite de la voiture) un des seuls protagonistes à tenter d’y voir clair dans cet univers en décomposition.

Cet enfant qui tente de garder son sourire et de glaner quelques instants de bonheur (jeux, bonbons, apprentissage de la conduite, câlins paternels) dans cette atmosphère délétère est tout simplement… craquant ! Une bouée de sauvetage et d’espoir dans ce lent chemin de croix de la souffrance maternelle.

On songe évidemment à tous ces enfants – de Gaza ou d’ailleurs – qui n’ont rien demandé à personne et qui jouent dans les décombres de la guerre et de la haine, malgré leur souffrance. C’est peut-être le plus grand mérite de ce film que d’avoir su capter, sans tambours ni trompettes, la sensiblité à fleur de peu d’un gamin cerné par la douleur, la haine et la mort… et qui persiste, envers et contre tout, à vouloir vivre et sourire.

Le spectateur attend avec impatience qu’il réapparaisse à l’image afin de reprendre sa respiration, tant le reste est éprouvant.

La tension monte, personne n’y comprend rien – ni les spectateurs ni les protagonistes – mais une chose est sûre : le passé enfoui ressurgit par bribes brutales à travers les confessions en tête à tête et quasi télépathiques d’un fils revenu dans le giron maternel – mais incapable d’assumer ses choix.

Ni celui du départ, ni celui du retour.

Personne n’en saura plus sur l’engagement terorriste, là n’est pas le propos du film semble-t-il – et pourtant il pèse et plombe chaque plan : c’est le paradoxe de cette oeuvre, et sa limite peut-être. On en voit trop et on n’en comprend pas assez, alors le malaise s’installe, de plus en plus pesant, jusqu’à la nausée parfois.

Une sorcière aux yeux verts…

Ce qui demeure envoûtant, quoi qu’il en soit, c’est le regard au laser de Reem, l’étrange créature voilée que le fils ainée a ramené de Syrie .

Un superbe regard bleu-vert, fracassé et d’une intensité fracassante, assurément, mais donc le charme et le mystère sont décuplés par la burka qui dissimule tout de cette inconnue dont personne ne saura jamais grand-chose, si ce n’est qu’elle est enceinte.

Un personnage étrange, qui se résume à deux yeux perçants – soigneusement maquillés mais non moins soigneusement encadrés par les plis d’un hijab inamovible – et à quelques phrases. Une silhouette à la fois gracieuse, attirante et terrifiante qui porte la vie ( elle est enceinte) et peut-être la mort aussi ( elle semble menaçante, fait peur à l’enfant, manipule peut-être son homme ?).

On ne saura rien d’elle, si ce n’est qu’elle est, comme toute sorcière qui se respecte, à la fois fascinante et terrifiante, dangereuse et victime.

Il y a bien ces quelques flashs backs allusifs et subjectifs (évoqués par le fils à sa mère) et insupportables (d’une violence gratuite ?) qui la montre en victime de Daesch persécutée, torturée à mort…. là-bas, en Syrie. Mais ce flou (artistique ?) ne dénonce rien vraiment, n’explique rien vraiment et contribue au profond malaise qui émane de certaines séquences de ce film, sombrant parfois dans une malsaine complaisance à force de filmer la violence qu’il dénonce.

Pourquoi cette insistance, voire cette complaisance morbide à évoquer le martyre d’une belle inconnue aux yeux de jade, sans aucune explication?. On songe aux tableaux de la renaissance italienne évoquant, non sans une pointe de sadisme le martyre de Sainte Ursule, de Sainte Véronique et de tant d’autres.

Et l’on se prend à s’interroger sur le bien-fondé, au jour d’aujourd’hui – quand les médias distillent déja tant et plus d’images insoutenables – d’une telle mise en scène de l’horreur, surtout lorsqu’elle ne fait pas vraiment avancer la réflexion critique.

Myriam Joobeur, avec certaines de ses scènes ob-scènes (au sens éthymologique du terme : qui ne doit pas être montré sur scène, qui devraient demeurer hors champ, insoutenable au regard) n’aurait-elle pas, emportée par le formalisme de ses ambitions plastiques, franchi la ligne rouge ?