De Lagos à Marseille, d’Avignon à Paris en passant par Ouagadougou, l’Afrique culturelle s’invite partout cette semaine. Voix lyriques à l’Athénée, contes du Sahel en Provence, cinéma en effervescence à Lagos, et artisanat vivant à la Foire d’Afrique, découvrez la sélection de la rédaction.

Les 26 et 27 avril, les Calebasses d’Avril fêtent leurs 14 ans à Avignon

Les Calebasses d’Avril reviennent à Avignon les 26 et 27 avril pour leur 14e édition. Un week-end festif consacré aux arts et cultures d’Afrique, entre musique, artisanat, cuisine et rencontres chaleureuses au cœur de l’île de la Barthelasse.

Depuis quatorze ans, les Calebasses d’Avril rythment le printemps avignonnais avec leurs couleurs, leurs sons et leurs saveurs venus du continent africain. Organisé au Centre de Loisirs de la Barthelasse, le festival revient les 26 et 27 avril 2025 pour deux jours de célébration joyeuse autour des arts vivants, des traditions orales, de l’artisanat et de la cuisine africaine. Cette manifestation populaire et intergénérationnelle s’est imposée au fil des années comme un rendez-vous attendu, mêlant découverte culturelle, convivialité et engagement citoyen.

Le nom du festival – « calebasse » – dit déjà beaucoup de son esprit. La calebasse, fruit évidé et séché, est un objet du quotidien en Afrique : elle sert à boire, à cuisiner, à jouer de la musique. Elle incarne la transmission, la simplicité et l’ingéniosité. C’est aussi un symbole d’accueil et de partage. Ce sont précisément ces valeurs que Les Calebasses d’Avril souhaitent faire vivre le temps d’un week-end : créer un espace chaleureux et ouvert, où chacun peut venir découvrir, échanger, danser, goûter et s’émerveiller.

Le programme, riche et éclectique, se déploie autour de plusieurs pôles. Le marché artisanal, en plein air, propose bijoux, tissus, objets traditionnels, instruments de musique, tenues de fête ou accessoires de décoration, venus du Mali, du Burkina Faso, du Bénin ou encore du Cameroun. On y rencontre des artisans passionnés, installés à Avignon ou venus spécialement pour l’occasion, qui partagent leur savoir-faire autant que leurs récits de vie. À quelques mètres de là, les parfums de la restauration africaine attirent les curieux : poulet yassa, mafé, attiéké, beignets sucrés ou gingembre glacé composent une table joyeuse et généreuse.

Mais Les Calebasses d’Avril, ce sont aussi des concerts sous chapiteau ou en plein air, où se croisent percussions traditionnelles, afrobeat, reggae, blues mandingue ou sonorités métissées. Les musiciens viennent de France, d’Afrique ou des diasporas, et leur énergie communicative transforme souvent l’herbe du centre de loisirs en piste de danse improvisée. Cette année encore, des artistes reconnus comme le collectif burkinabè Tamacounda, la chanteuse béninoise Dossi Ayélé ou les Marseillais de Black Banto partagent la scène avec des groupes locaux et des talents émergents. Le mélange des genres est recherché, assumé, célébré.

Le festival accorde aussi une place essentielle à la transmission. Des masterclass sont proposées aux enfants et aux adultes : initiation au djembé, danse sabar, chant polyphonique, fabrication d’instruments, mais aussi ateliers de contes ou de cuisine. Ces moments de découverte sont pensés comme des portes d’entrée accessibles et vivantes vers des cultures trop souvent réduites à des clichés. Ici, le savoir se transmet dans l’échange direct, dans le geste, dans la parole et dans le plaisir de faire ensemble.

L’ambiance est familiale, détendue, joyeuse. On vient en groupe, en couple, entre amis ou avec ses enfants. On discute avec les exposants, on suit un conte sous un arbre, on déguste un plat épicé avant d’applaudir un concert. L’équipe du festival, entièrement bénévole, veille à ce que chacun se sente bienvenu, à ce que la fête soit belle mais aussi respectueuse : éco-responsabilité, accessibilité, inclusion sont au cœur de l’organisation.

À l’heure où les festivals se professionnalisent à outrance, Les Calebasses d’Avril conservent une âme artisanale, authentique, portée par la passion des organisateurs et la fidélité d’un public toujours plus nombreux. Ce sont deux jours pour célébrer l’Afrique, non pas comme un bloc homogène ou exotique, mais dans sa richesse de cultures, de langues, de rythmes, de goûts et de gestes. Deux jours pour écouter, goûter, danser, apprendre et sourire. Deux jours pour que la calebasse se fasse tambour, bol, voix et lien.

Les grandes voix d’Afrique font vibrer l’Athénée à Paris

Les 24 et 26 avril 2025, l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet accueille le Concours International des Grandes Voix d’Opéra d’Afrique. Un événement rare qui célèbre les artistes lyriques africains et afro-descendants, entre grands airs du répertoire et chants enracinés.

Dans le cadre somptueux de l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet à Paris, les 24 et 26 avril 2025, les voix d’Afrique résonneront avec puissance et émotion à l’occasion du Concours International des Grandes Voix d’Opéra d’Afrique. À l’heure où les scènes lyriques s’ouvrent encore timidement à la diversité, cet événement se donne pour mission de mettre en lumière les talents africains et afro-descendants dans le domaine exigeant du chant lyrique. Durant deux soirées exceptionnelles, le public parisien découvrira ou redécouvrira des interprètes d’exception, porteurs d’un souffle nouveau, d’un ancrage singulier et d’un engagement artistique fort.

Ce concours, bien plus qu’une compétition, est pensé comme une célébration de la voix dans toute sa splendeur, sa virtuosité et sa profondeur émotionnelle. Il donne à entendre de jeunes artistes venus de tout le continent africain — Afrique du Sud, Cameroun, Bénin, République démocratique du Congo, Sénégal, Égypte, Nigeria — ainsi que des chanteurs issus des diasporas afro-caribéennes et afro-européennes. Tous ont en commun une passion pour le bel canto, le drame lyrique et l’opéra romantique, mais aussi un désir de faire entendre des répertoires qui croisent les influences et les racines.

Le programme du concours alterne ainsi grands airs classiques — de Verdi à Bizet, de Mozart à Puccini — avec des pièces vocales issues du patrimoine africain, dans leurs langues originales ou adaptées pour la scène lyrique. Ce dialogue entre tradition savante occidentale et chants populaires ou sacrés africains crée une tension féconde, une émotion rare. Le public n’entend pas seulement des prouesses techniques, il assiste à une relecture du répertoire, à une affirmation artistique qui bouscule les catégories figées.

Les finalistes seront jugés par un jury international composé de personnalités du monde lyrique, de directeurs d’opéras, de chefs d’orchestre, de metteurs en scène, mais aussi de spécialistes des musiques africaines. Le prix principal, « Grande Voix d’Afrique », sera décerné à l’un ou l’une des chanteurs qui aura su conjuguer excellence vocale, présence scénique et singularité artistique. D’autres prix récompenseront la meilleure interprétation d’un air africain, la révélation jeune talent ou encore le prix du public.

Mais l’événement ne se limite pas à la scène. En amont du concours, des masterclasses sont organisées à Paris pour les chanteurs sélectionnés, leur permettant de perfectionner leur technique, de travailler leur diction et leur interprétation avec des professionnels renommés. Ces moments de transmission font partie intégrante de la philosophie du concours : encourager les artistes dans leur parcours, leur offrir un tremplin, et faire exister une filière lyrique plus inclusive, mieux connectée aux réalités du monde contemporain.

Le choix de l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet n’est pas anodin. Ce lieu chargé d’histoire, réputé pour son exigence artistique, offre un écrin idéal à ce projet audacieux. La beauté du lieu, son acoustique raffinée et son élégance classique dialoguent parfaitement avec l’ambition esthétique du concours. Il s’agit de montrer, par l’excellence, que les grandes voix d’opéra d’Afrique ont toute leur place dans les temples de la culture européenne.

Dans une capitale comme Paris, qui se veut carrefour des cultures, ce concours sonne comme un manifeste artistique et politique. Il invite à élargir les imaginaires, à écouter d’autres voix, d’autres récits, d’autres timbres. Il révèle aussi le vivier immense et souvent invisibilisé des chanteurs lyriques noirs dans le monde francophone. En donnant à voir et à entendre cette richesse, le Concours International des Grandes Voix d’Opéra d’Afrique fait œuvre de justice, de beauté, et d’espoir.

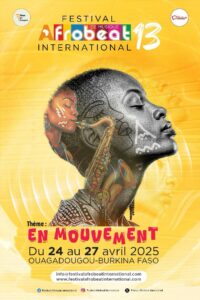

À Ouagadougou, l’afrobeat fait battre le cœur du continent

Du 24 au 27 avril 2025, Ouagadougou accueille le Festival Afrobeat International. Quatre jours de concerts vibrants qui célèbrent l’effervescence musicale du continent, entre têtes d’affiche burkinabè et talents venus du Bénin, de Guinée-Bissau, du Congo ou de la RDC.

Au cœur de Ouagadougou, entre le Terrain Miramar de Tampouy et l’Institut Goethe, le Festival Afrobeat International réunit du 24 au 27 avril 2025 la scène afro-urbaine dans toute sa diversité. Depuis sa création, ce rendez-vous est devenu un moteur de la création musicale au Burkina Faso, un espace d’expression pour les artistes confirmés comme pour les jeunes talents, et une vitrine de l’afrobeat dans son sens le plus large : un genre musical hybride, en perpétuelle mutation, nourri d’influences reggae, hip-hop, funk, musique traditionnelle et électro.

Ce n’est pas un hasard si Ouagadougou, ville de culture, de résistance et d’énergie populaire, accueille cet événement. Le festival s’y déploie comme une respiration intense, une fête vibrante qui célèbre l’Afrique qui crée, qui chante, qui danse et qui dialogue. En quelques années, il est devenu un temps fort du calendrier musical ouest-africain, attirant un public jeune, engagé, avide de sons puissants et de textes percutants.

La programmation 2025 témoigne une fois de plus de cette dynamique. Parmi les artistes burkinabè à l’affiche, on retrouve Flowman Boy, dont l’énergie scénique ne faiblit jamais, le très populaire Kayawoto, Reman et ses beats incisifs, la voix mélodieuse de Roger Wango, les performances de Toksa, Francky FP ou encore Amzy, icône montante d’un afrobeat aux racines locales assumées. Ces artistes, familiers du public, font vibrer les foules dans des shows où le micro devient parole vivante, où la scène est prise d’assaut par des chorégraphies, des cris, des lumières et des engagements.

Mais le festival ne se limite pas aux frontières nationales. L’ouverture à d’autres pays du continent est au cœur de son ADN. Cette année, des invités du Bénin, de la Guinée-Bissau, du Congo/Sénégal et de la République démocratique du Congo viennent enrichir la programmation. Le Assia Brass Band du Bénin apporte ses cuivres déchaînés et ses fusions inattendues, Patche Di Rima, figure incontournable de la scène bissau-guinéenne, mêle poésie et rythmes dansants, Berlea navigue entre les sons urbains du Congo et les grooves sénégalais, tandis que Kin Orchestra, collectif effervescent de Kinshasa, bouscule les codes avec une énergie brute et collective.

Ce croisement de styles, de langues, de trajectoires fait la richesse du Festival Afrobeat International. Il ne s’agit pas seulement d’un alignement de concerts, mais d’une rencontre vivante entre artistes et publics, entre scènes établies et voix émergentes. Chaque performance est une proposition artistique singulière, souvent politique, toujours incarnée. Les artistes parlent de leurs réalités, de leurs espoirs, de leurs villes, de leurs combats. Le micro devient manifeste, la musique devient espace de parole.

Le cadre n’est pas en reste. Le Terrain Miramar de Tampouy, vaste espace à ciel ouvert, vibre sous les pieds des festivaliers, tandis que l’Institut Goethe, fidèle partenaire culturel, accueille des showcases plus intimistes et des échanges entre artistes. Ces lieux incarnent à eux seuls la vitalité de la capitale burkinabè, capable d’allier spontanéité, exigence et convivialité.

Le festival joue aussi un rôle important dans la structuration du milieu musical local. Il soutient les jeunes artistes par des résidences, des sessions de formation, des rencontres avec des producteurs, des ingénieurs son, des managers. En donnant une visibilité aux talents d’ici et d’ailleurs, il participe à la montée en puissance d’un afrobeat africain qui ne dépend plus seulement de Lagos ou d’Abidjan, mais qui affirme ses propres pôles de création, à Ouaga comme à Dakar, Kinshasa ou Cotonou.

Au-delà de la musique, c’est toute une jeunesse qui s’exprime à travers le Festival Afrobeat International. Une jeunesse lucide, engagée, portée par une créativité foisonnante. Pendant quatre jours, Ouagadougou devient un espace de communion sonore, un laboratoire de sons, un manifeste en mouvement. La capitale burkinabè vibre au rythme du continent — et le monde est invité à écouter.

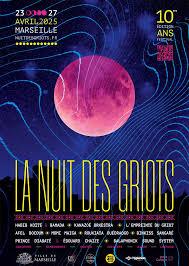

La Nuit des Griots fête ses 10 ans à Marseille

La Nuit des Griots célèbre sa 10e édition à Marseille, du 23 au 27 avril 2025. Ce festival unique met à l’honneur l’art de la parole et de la transmission en Afrique de l’Ouest, entre contes, musiques et rencontres vibrantes.

C’est un souffle venu du Sahel qui traverse Marseille depuis dix ans. Du 23 au 27 avril 2025, la ville accueille la 10e édition de La Nuit des Griots, un festival devenu un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la parole vive, de la musique enracinée et de la mémoire partagée. Dans une époque où la vitesse numérique tend à effacer les voix anciennes, La Nuit des Griots s’impose comme un espace de résistance douce, un hommage vibrant aux maîtres de la tradition orale d’Afrique de l’Ouest. D’année en année, ce festival a su tisser un lien rare entre générations, continents et sensibilités artistiques.

Les griots, ces poètes, chanteurs, musiciens et conteurs, sont bien plus que des artistes : ils sont les gardiens de la mémoire collective, les transmetteurs de savoirs, les médiateurs sociaux, politiques et spirituels. À la fois chroniqueurs, historiens et musiciens, ils incarnent une fonction essentielle dans les sociétés mandingues, wolof ou peules. Leur parole n’est pas une simple performance, mais une mémoire vivante, nourrie d’oralité, de souffle, de rythme et de filiation. À travers eux, les histoires se transmettent, les lignées se racontent, les conflits se dénouent parfois. Ce sont eux, et leur art pluriel, que le festival met en lumière, en sons et en émotions.

Pour cette 10e édition, les organisateurs ont vu grand, tout en restant fidèles à l’esprit d’origine : créer un espace d’écoute et de partage. Le programme rassemble une quinzaine d’artistes venus du Mali, du Sénégal, de Guinée, de Côte d’Ivoire, mais aussi de France. Parmi eux, la présence exceptionnelle du maître kora Abdoulaye Sissoko, du conteur ivoirien Kouamé Dramane, ou encore de la griotte Aminata Diabaté, dont la voix grave résonne comme une incantation. Le festival investit plusieurs lieux de la ville, des scènes musicales aux bibliothèques, en passant par des écoles et centres sociaux, dans une volonté affirmée de toucher un public le plus large possible, bien au-delà des seuls amateurs de musiques africaines.

Des ateliers de transmission y sont proposés, mêlant apprentissage de la kora, initiation à l’art du conte ou encore chant polyphonique wolof. Pour les enfants comme pour les adultes, c’est l’occasion rare de découvrir ces traditions dans leur profondeur, loin des clichés. Les moments de fusion sont aussi au cœur de cette édition anniversaire : on y croisera des dialogues entre rappeurs marseillais et joueurs de balafon, entre DJ électro et griots mandingues.

Derrière ce projet, on retrouve l’association Sonorités Nomades, qui depuis dix ans défend avec passion les arts oraux. Portée par une petite équipe de passionnés, soutenue par des partenaires publics et privés, l’association a su faire de cette initiative locale un événement d’envergure internationale. Cette reconnaissance ne change rien à l’intimité de l’expérience proposée : écouter un conte au coin d’une place, vibrer au son du ngoni dans une cour d’école, ou entendre une bénédiction chantée dans la langue des ancêtres.

Alors que cette 10e édition s’ouvre, elle apparaît comme une promesse renouvelée : celle de continuer à faire vivre ces traditions millénaires.

Que l’on vienne pour la musique, pour les contes ou pour le plaisir de se laisser emporter par une voix, La Nuit des Griots offre à chacun un morceau d’humanité tissé dans les mots, les chants, et les gestes transmis de génération en génération.

À Lagos, le cinéma africain rayonne au Festival EKO 2025

Du 21 au 26 avril 2025, Lagos accueille la nouvelle édition du Festival international du film EKO. Un rendez-vous incontournable qui célèbre la diversité et la vitalité du cinéma africain à travers projections, rencontres et découvertes de talents venus de tout le continent.

Lagos, mégapole vibrante et bouillonnante, devient une nouvelle fois la capitale du cinéma africain du 21 au 26 avril 2025, à l’occasion du Festival international du film EKO. Organisé dans le cœur culturel du Nigeria, pays pionnier et moteur de la production cinématographique en Afrique, ce festival s’impose comme un carrefour majeur de la création contemporaine. Réunissant des réalisateurs, producteurs, comédiens, critiques et publics venus des quatre coins du continent, EKO 2025 met à l’honneur la pluralité des regards, des formes, des langues et des récits qui nourrissent aujourd’hui le cinéma africain.

Au-delà de l’aura de Nollywood, l’une des industries les plus prolifiques au monde, le festival se veut un espace de dialogue entre cinémas d’auteur, expérimentations visuelles, productions populaires et nouvelles écritures numériques. Fiction, documentaire, animation, courts et longs métrages s’enchaînent sur les écrans de Lagos, dans les cinémas partenaires comme dans des lieux plus atypiques : espaces en plein air, écoles, quartiers périphériques. Le cinéma africain se donne ici à voir sous toutes ses facettes, loin des standards imposés, avec une liberté de ton et une richesse formelle saisissantes.

Une effervescence créative

La sélection 2025 témoigne de cette effervescence créative. Une centaine de films sont au programme, issus d’une trentaine de pays : du Burkina Faso à l’Afrique du Sud, du Rwanda à l’Algérie, en passant par le Kenya, le Ghana, le Bénin ou le Mozambique. Certaines œuvres explorent les blessures de l’histoire, d’autres scrutent les réalités urbaines, les enjeux de genre, les diasporas ou les mutations sociales à l’œuvre. On y croise aussi des comédies caustiques, des drames poétiques, des récits de science-fiction ou des fresques musicales — autant de manières de raconter l’Afrique au présent.

Le Festival EKO est aussi un lieu de rencontres professionnelles, de formation et d’échange. Des tables rondes, masterclass, ateliers et sessions de pitchs permettent aux jeunes cinéastes de confronter leurs projets à des regards critiques, de tisser des réseaux et d’accéder à des opportunités de coproduction. La place accordée aux talents émergents est l’une des marques de fabrique du festival, qui assume une mission de repérage et d’accompagnement sur le long terme. Des résidences d’écriture et de montage sont également proposées en marge de l’événement, en lien avec des partenaires internationaux.

Le festival agit aussi comme un miroir critique de l’époque. Les questions liées à la censure, à la liberté d’expression, à la condition des femmes dans l’industrie, ou encore à la distribution des films africains sur les plateformes mondiales, y sont abordées de manière frontale. À travers le cinéma, c’est tout un continent qui interroge son avenir, ses récits, sa place dans le monde. Et Lagos, avec son énergie débordante, offre un cadre idéal pour accueillir ces débats brûlants.

L’ambiance est à la fête, mais aussi à la reconnaissance. Plusieurs prix sont décernés à l’issue du festival, dont le prestigieux Grand Prix EKO du meilleur long métrage, ainsi que des récompenses pour la meilleure réalisation, le meilleur court métrage, la meilleure actrice, le meilleur scénario, et une mention spéciale du jury pour l’innovation narrative. Ces distinctions permettent de mettre en lumière des œuvres audacieuses et d’encourager les trajectoires artistiques les plus prometteuses.

Le Festival international du film EKO n’a cessé, au fil des années, de renforcer sa place dans le calendrier culturel panafricain. Il est devenu un point de convergence incontournable pour les cinéastes du continent, mais aussi une fenêtre de plus en plus observée par les festivals internationaux, les distributeurs et les critiques du monde entier. Car le cinéma africain, bien loin d’être marginal, affirme aujourd’hui une voix singulière, ancrée, puissante — et ce festival en est l’un des meilleurs porte-voix.

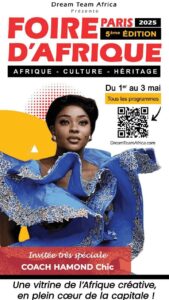

La Foire d’Afrique fait vibrer Paris au rythme du continent

Du 1er au 3 mai 2025, la Foire d’Afrique s’installe à l’Espace Mas, Paris 13e, pour un voyage festif au cœur des cultures africaines. Artisanat, mode, gastronomie et spectacles animeront ce grand temps fort de la Saison Culturelle Africaine Paris-2025.

C’est une Afrique foisonnante, inventive et chaleureuse qui investira Paris du 1er au 3 mai 2025, à l’Espace Mas, dans le 13e arrondissement. La Foire d’Afrique revient pour une nouvelle édition haute en couleurs, inscrite cette année comme l’un des événements phares de la Saison Culturelle Africaine Paris-2025. Durant trois jours, ce rendez-vous ouvert à tous fera battre le cœur du continent au rythme des danses, des saveurs, des tissus, des savoir-faire et des rencontres humaines. Plus qu’un simple marché, la Foire d’Afrique est un concentré de cultures vivantes, une vitrine festive et métissée de la créativité venue de toute l’Afrique et de sa diaspora.

Le principe est simple : réunir sous un même toit des exposants, artistes, artisans, stylistes, cuisiniers et conteurs, dans un esprit de fête et de partage. En franchissant les portes de l’Espace Mas, le public est invité à circuler librement d’un univers à l’autre, à goûter, essayer, écouter, acheter ou simplement échanger. L’ambiance y est joyeuse, bienveillante et résolument plurielle. Qu’on soit connaisseur ou curieux, tout le monde trouve de quoi nourrir les sens et l’esprit.

L’artisanat y occupe une place centrale, avec des stands venus du Sénégal, du Mali, du Maroc, du Nigeria ou encore de la République démocratique du Congo. On y découvre des objets d’art, des bijoux traditionnels, des sculptures, des poteries, des articles en cuir ou des instruments de musique, tous porteurs d’un savoir-faire ancestral transmis avec passion. Les artisans sont souvent là pour raconter leur histoire, expliquer leurs techniques, et offrir bien plus qu’un simple produit : une mémoire, une identité, un lien.

La gastronomie africaine, elle aussi, est largement représentée. Des stands de street food aux démonstrations culinaires en direct, les visiteurs peuvent se régaler d’un mafé sénégalais, d’un thieboudienne, d’un couscous royal, d’un ndolé camerounais ou de douceurs à base de manioc, d’hibiscus ou de gingembre. Cette diversité gustative reflète à merveille la richesse des traditions culinaires africaines, qui mêlent simplicité et raffinement, épices et générosité.

La mode n’est pas en reste : créateurs de wax revisité, stylistes en pagne contemporain, accessoires upcyclés, tenues traditionnelles modernisées… la Foire d’Afrique donne aussi à voir un continent en mouvement, où l’élégance et l’affirmation identitaire s’expriment par le vêtement. Des défilés rythment les journées, accompagnés de performances musicales et de danses, dans un esprit de célébration collective.

Mais ce qui fait la force particulière de cette foire, c’est aussi son rôle de plateforme pour les rencontres et les dialogues. Des tables rondes et discussions thématiques sont organisées avec des auteurs, des intellectuels, des entrepreneurs ou des artistes de la diaspora. On y parle création, transmission, luttes, racines, migrations, appartenances. Ces échanges nourrissent une réflexion contemporaine sur ce que signifie aujourd’hui être Africain, ou issu d’Afrique, en France et dans le monde.

La Foire d’Afrique se veut donc à la fois marché et forum, fête et réflexion, vitrine et laboratoire. Elle rassemble un public intergénérationnel et multiculturel, dans un quartier parisien lui-même marqué par le brassage des cultures. Ce rendez-vous incarne parfaitement l’esprit de la Saison Culturelle Africaine Paris-2025, qui entend donner à voir la diversité, la force créative et la portée universelle des cultures africaines dans leur pluralité. C’est aussi une façon de rendre hommage à toutes les présences africaines qui façonnent la France contemporaine, dans l’art, la gastronomie, l’économie, le lien social.

Pendant trois jours, Paris parlera donc wolof, lingala, bambara, peul ou arabe, goûtera des plats mijotés au feu de bois, dansera sur des rythmes afro-urbains, s’émerveillera devant des tissus brodés à la main, écoutera des contes nés dans les plaines du Niger ou les forêts ivoiriennes. Une immersion joyeuse, foisonnante et précieuse, au service d’une meilleure connaissance mutuelle.