Ce film est celui d’un mystérieux voyage. La jeune Najwa et du musicien Mansour, son supposé frère, qui, au cœur d’une nuit épaisse percée par la pleine lune, cheminent en moto jusqu’à Beyrouth.

Ils suivent la piste d’hypothétiques passeurs pour échapper à leur destin libanais : rejoindre une femme aimée, de l’autre côté de la mer… loin, là bas, très loin en Scandinavie. En attendant de prendre le large et de voguer vers de nouveaux horizons ils errent dans la ville fantôme et croisent quelques personnages improbables et symboliques. Un conte visuel et philosophique où tous les personnages crèvent l’écran, comme autant de métaphores poétiques et emblématiques d’un pays meurtri.

Une chronique de Sandra Joxe

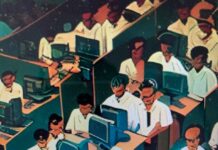

Ce film déconcertant est d’une grande beauté visuelle : élégance des cadrages, subtilité de la lumière, mouvements de caméra soigneusement réglés. Mais c’est aussi son ton mélancolique qui émeut : il semble vibrer au diapason d’un pays sinistré : le Liban, déchiré entre ses fastes passés et la violence de sa déréliction : exil de la population, répression, crise économique.

Dans les rues vides et fantomatiques d’un Beyrouth crépusculaire, capitale-fantôme à l’architecture magnifiée et admirablement filmée, tous les protagonistes semblent marcher à côté de leurs pompes. Les deux héros, dont l’homme blessé, bien entendu – et qui veulent s’enfuir – mais aussi tous les autres, qui poursuivent leurs curieuses obsessions et répètent inlassablement les mêmes rituels absurdes, les mêmes faits et gestes, comme des automates déboussolés et désespérés.

À commencer par le vieux Selim, gardien de l’ancien phare, qui tente obstinément de réparer l’électricité déficiente qui plonge son quartier dans l’obscurité… Et puis apparait la vendeuse de billet de loterie qui arpente la corniche, ou ce vendeur de thé surgi de nulle part. Tous, chacun à leur manière décalée, tentent de donner un peu de sens à leur existence : soit dans la fuite, soit dans la réparation d’un fusible, soit dans l’offrande d’une boisson chaude ou d’un billet de loto… peu importe. Ils tendent la main, belles rencontres dans cette ville en décombres rongée par les tragédies.

Les protagonistes, personnages en quête de sens, se croisent comme dans une pièce À LA Pirandello. Peu importe l’issue de leur quête insensée : le spectateur comprend vite que le propos du film n’est pas là, ni dans la logique du scénario (peu narratif) qui s’enroule sur lui-même comme une spirale entêtante, une litanie lancinante.

Rapidement le spectateur ne cherche plus à comprendre : il accepte (ou n’accepte pas) d’accueillir ces rencontres sans queues ni têtes, de ressentir et de se laisser porter par la poésie des images et des sons, de s’installer (ou pas) dans l’atmosphère envoûtante et malaisante d’une capitale en perdition.

À la réalisation, un duo audacieux

C’est le pari un peu risqué de Liana et Renaud, un tandem de jeunes réalisateurs qui signe ainsi son premier long-métrage de fiction.

Réalisé à quatre mains par le tandem franco-libanais Liana & Renaud, ce film expérimental, a été sélectionné à l’Acid – l’Association du cinéma indépendant pour sa diffusion, qui présente une programmation parallèle à Cannes en soutien aux films qui ont besoin d’aide pour trouver leur public.

C’est assurément le cas pour La mer et ses vagues, qui vient tout juste d’être distribué en France et n’est projeté (pour toute la région parisienne) qu’au cinéma d’art et d’essai – le Saint-André des Arts (75006). Liana a grandi dans la capitale libanaise, Renaud dans la campagne française. Ils se rencontrent à Paris en 2007 et à la fin de leurs études, ils s’achètent une caméra Aaton Super 16 mm et partent s’installer à Beyrouth.

Depuis, ils enchaînent les courts-métrages et naviguent entre leurs deux pays.

Des personnages hauts en couleurs

Ils y dévoilent un Liban sinistré, une capitale nostalgique de sa grandeur passée où les rues sont désepérément vides, les phares abandonnés, les résidences de luxe désertées. Les protagonistes sont tous usés, inquiets, marqués par la solitude et peu bavards, sauf lorsqu’ils se jettent à corps perdus dans des discours chaotiques qui résonnent comme des prophéties.

Leurs phrases, plasmodiées, semblent alors tout droit sorties d’une pièce de théâtre ou d’un poème antique. Et c’est aussi par leur musique ou leurs chants qu’ils s’expriment… Ce parti pris esthétique donne à leur film une dimension onirique, quasi surréaliste même s’il nous en dit long sur la situation de crise qui règne au Liban. Notamment à travers cette galerie de personnages secondaires hauts en couleurs… Selim, le vieux gardien de phare, a probablement connu l’époque où on disait du Liban que c’était la Suisse du Moyen-Orient, un pays de cocagne où il faisait bon vivre – malgré ses rhumatismes, il s’efforce coûte que coûte de rallumer les lumières de la ville… en panne. Quant à la vendeuse de billets de loto terrifiante pythie mythologique au regard de braise et aux salves provocatrices, elle promet à qui veut l’entendre la fortune et la chance… (sans y croire un instant) mais elle peut aussi révéler son émotion, sa douceur et sa tendresse.

Une violence sous-jacente

Malgré la poésie et la beauté des dialogues, de la musique comme des images, de tout le film émane une tragédie. A commencer par la première scène : le récit filmé en gros plan, face caméra, d’une jeune fille borgne, éclairée par la pleine lune, qui nous raconte quelque chose sur la lumière. L’œil qui lui reste est comme « une bougie allumée qui ne s’éteint jamais et «avale la terre tout entière pour en recracher les histoires ». Mais l’autre œil, sauvagement mutilé, est la marque des violences qui détruisent le Liban. Tout comme la blessure suintante de Mansour. On ne saura pas grand-chose des horreurs qu’ils ont fui, leur village incendié, mais des bribes de récit le suggère et le hors champs est bien là et on imagine…

C’est peut-être tout le mérite – et aussi l’audace – de ce film que de suggérer plus que de filmer de plein fouet : il exige beaucoup du spectateur, il ne lui mâche pas le travail et prend parfois le risque de lui paraître ennuyeux. Il ne donne pas tout à voir ni à entendre, et préfère proposer des visions parcellaires et symboliques, qu’il faut tour à tour décrypter ou déployer avec son propre imaginaire : si on fait cet effort là, si on abandonne la passivité qui caractérise trop souvent le (télé)spectateur lambda, alors… on est récompensé.

Sandra JOXE