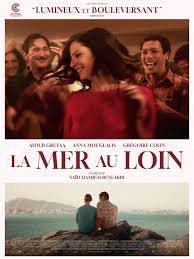

Le cinéaste franco-marocain Said Hamich Benlarbi nous avait ému avec « Retour à Bollène », son premier long-métrage, il nous enthousiasme avec « La Mer au Loin », qui explore à nouveau les chemins de l’exil et du déracinement à travers un récit ample dans le Marseille des années 1990. Le scénario est original et audacieux, la réalisation enlevée et toujours au service du talent des comédiens… tous formidables ! Le film a été présenté hors compétition au festival de Cannes 2024 où il avait rencontré un vif succès, corroboré aujourd’hui par sa sortie en salle… Bien mérité !

Une chronique de notre critique cinéma Sandra Joxe sur le film de Saïd Hamich Benlarbi, avec Anna Mouglalis, Ayoub Gretaa et Grégoire Colin

Rejoignez la nouvelle chaine Whatsapp de Mondafrique

Le jeune réalisateur confie s’être inspiré de l’Education sentimentale. Le film fait songer au célèbre roman d’apprentissage de Gustave Flaubert en ce qu’il propose le portrait au long cours (sur une décennie) d’un jeune homme plein d’illusions à peine débarqué de sa province natale qui tente de trouver son chemin dans la jungle urbaine.

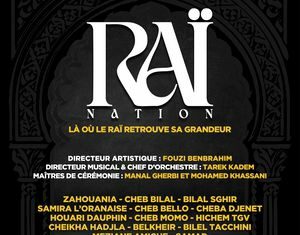

Mais dans le film la « province » du héros de Gustave Flaubert devient « le bled » de l’autre côté de la Méditerranée et la « capitale » n’est pas Paris; mais Marseille. Un décor à la fois fascinant et hostile, bercé par le Raï, cette musique de l’exil dont les mélodies et les paroles en disent long sur l’arrachement à la terre natale.

Jeune Marocain sans papiers, le héros, superbement incarné par Ayoub Gretaa,fait craquer les filles. Nour débarque à peine d’Oujda où il retournera pour voir sa mère. Tout comme le héros flaubertien, il est plein d’ambition et de confiance en lui, en la vie. Mais la réalité va vite se charger de le faire déchanter.

La jeunesse maghrébine des années 90

Si le film n’est pas autobiographique, il est très personnel : chaque personnage poursuit une trajectoire surprenante loin des archétypes.

Qu’il s’agisse du héros (tout d’abord charmant petit délinquant) jusqu’à sa future femme (incarnée par Anna Mouglalis, géniale) en passant par son protecteur (Grégoire Colin parfait en flic homosexuel au grand cœur) tous les personnages inventent et réinventent leur vies au fur et à mesure des épreuves qui les bouleversent et les déstabilisent : arrestation, maladie, mort…

C’est incontestablement une des grandes qualités de ce film que de laisser souffler un salutaire vent de liberté et d’amour malgré les vicissitudes de l’existence. A commencer par le déracinement du héros et son rapport douloureux à son pays, symbolisé par sa mère.

« J’ai grandi au Maroc, que j’ai quitté à l’âge de 11 ans, je vais en avoir 39. J’ai donc cette expérience de déracinement, d’exil, même si je retourne beaucoup au Maroc. Or ce sentiment d’exil a quelque chose de non immédiat, de difficilement cernable ou explicable. C’est quelque chose qui est tout le temps en toi mais qui t’échappe en permanence, et qui a lieu sur le temps long, qui ne commence pas dès l’instant du départ mais qui se dépose avec les années. Je me suis demandé si le cinéma, grâce au temps, grâce aussi à la musique notamment, ne serait pas capable d’exprimer ce sentiment. J’ai eu envie de parler de cette expérience des Français d’origine maghrébine par l’intime ».

Cette intimité démarre en musique et sur le ton de la légèreté.

Le réalisateur nous plonge immédiatement dans celle d’une bande de copains et copines, exilé(e)s de plus ou moins fraîche date, sans-papiers, clandestins : tous vivent de petits larcins et squattent sans état d’âme. Ils sont jeunes, beaux et sans soucis malgré la mouise : ils boivent, fument, dansent, font l’amour en musique, tentant parfois de se caser en trouvant une «madame ou monsieur visa».

La parenthèse enchantée ne dure pas et la joyeuse bande est brutalement démantelée après une descente de police. Chacun(e) trace alors sa route plus ou moins en solo, se débrouille comme il peut pour affronter la vraie vie et la dure réalité. L’une s’émancipera, l’autre s’isolera, et dans ce fracas de trajectoires on distingue autant de types humains brossés avec sensibilité et justesse : celles et ceux qui surnagent, ou qui sombrent et toujours le difficile chemin de l’intégration dans une société pas toujours accueillante.

Un salutaire vent d’anticonformisme

Et ce qui fait toute l’audace du scénario de La Mer au Loin, c’est que l’intégration du héros, Nour, sur lequel le film se focalise, repose sur des rencontres non conventionnelles. Nour traverse des moments difficiles, il se heurte à l’exclusion, il erre dans la ville, sans abri … mais jamais il ne baisse la tête ni n’abandonne qui il est. Il se cherche, il tâtonne s’interroge, se remet en question – et remet en question son entourage- pour se reconstruire progressivement et finalement devenir lui-même : un adulte mûr, responsable, un mari aimant

Nour s’intègre, mais il s’intègre… grâce à des rencontres et à des fréquentations résolument marginales. Après l’insouciance des premières scènes, c’est le chemin de croix que le réalisateur choisit de filmer : errance, nuits sans toit, incompréhension maternelle (le titre La Mer au loin, ne résonne-il pas comme La mère au loin ?). Il faudra une arrestation et un face à face surprenant avec un flic hors norme pour que le destin du jeune magrhébin paumé prenne un tour différent. Et là, le film se déploie dans ce curieux trio (amoureux) constitué par Nour (joli paumé), Stéphane (flic homosexuel) et sa femme Noémie bien-aimée (banquière hors norme elle aussi).

Le couple marié (flanqué d’un jeune enfant) accueille le jeune maghrébin sans papier, le protège, le conseille, l’aide matériellement et psychologiquement dans une sorte de sensualité diffuse : le désir est là, latent, qui plane d epart en part.

Le flic est attiré par le jeune Nour, le jeune Nour par sa femme, la femme adore son mari mais éprouve de la tendresse pour son hôte… tout pourrait être vulgaire ou vaudevillesque mais c’est tout le contraire ! Les sentiments sont délicats, les pulsions retenues et les regards suffisent à tout exprimer, plus que les gestes ou les paroles. Il faudra la maladie puis la mort du flic (Sida) pour que les corps s’en mêlent.

La liberté du désir

La mer au loin est plus qu’un film sur l’exil, c’est un film sur la résilience et la valeur des belles rencontres : amicales ou amoureuses, peu importe. Les frontières sont floues dans le film.

Et parmi ces rencontres décisives que fait Nour, il y a ce couple improbable formé par Stéphane et Noémie. Un couple très soudé et très respectueux de toutes leurs divergences. Said Hamich Benlarbi le revendique : « Quand je suis arrivé à 18 ans en France, beaucoup de personnes m’ont ouvert l’horizon. Des gens dont je ne pouvais pas imaginer le profil et qui ont fini par bouleverser ma vie. Un exilé fait face à une double absence : ce qu’il a quitté, et ce chez soi qui lui fait souvent défaut dans son nouveau pays. Nour vient de la marge et doit pouvoir accepter d’autres marges. Je trouve beau que Nour accepte ce couple qui n’a rien de traditionnel. »

Cette alchimie réussie, la solidarité de ce trio construit dans la différence (de sexe, de culture, d’âge, de désir) est magnifiquement symbolisée par la scène clef du film : celle de la fête. Tous dansent au rythme du Rai, tous expriment sans complexe, avec une liberté qui n’a dégale que la bienveillance, leur personnalité intîme, leurs joies et leurs fêlures.

Le Rai, musique de l’exil

Tout le film est porté par une bande son riche et percutante qui nous plonge dans l’univers sonore des années 90 au cours desquelles le Rai était si populaire.

Sur une vieille cassette pourrie en voiture, dans les fêtes, en son in ou en son off : le Rai est là, qui scande bon nombre de scènes du film, comme un personnage à part entière – musique à la fois festive et mélancolique qui chante l’exil et fait revivre une époque à la fois proche mais déjà lointaine : celle de la fin du siècle dernier. Là encore, rien n’est laissé au hasard et le réalisateur de confier : « La musique m’a énormément guidé pour ce film. Dans les années 1990, le raï a explosé à Marseille. Pour les Maghrébins, cette musique traduisait une certaine mélancolie de l’existence ».

Au terme de ce parcours initiatique, forcément, il y l’impossible retour au pays. Nour, plein d’espoir une fois de plus, vient présenter sa femme et le fils de celle-ci à sa famille, au bled. Echec cuisant ! Il se heurte à la dureté maternelle, son passé lui saute à la gueule, il n’a plus vraiment sa place dans le cœur de ceux qu’il a laissé : ni celle qui lui a donné la vie, ni celle qui’il aimait et dont il découvre qu’il a une fille ! La page est plus que tournée, elle est arrachée. C’est la leçon qu’il tire de cette tentative ratée de recoller les morceaux entre passé et présent, tentative qui sera probablement la dernière.

Nour est un désormais un homme, avec quelques cheveux blanc qui adoucissent son beau visage au sourire un peu mélancolique : il a perdu ses illusions mais il a gagné en maturité.

Sa jeunesse est derrière lui, la mer est… au loin.

«Au moins, on aura dansé »

Pour clore cette dialogue émouvante chronique de l’exil et de l’amour, une ultime scène vient donner le ton final. Nour est allé rendre visite à l’un de ses frères d’exil, un des copains de la bande, ouvrier agricole vers Narbonne, qui finit les vendanges: c’est l’heure de la pause, elle n’est pas longue. Mais peu importe, le plaisir de se retrouver es tlà, intact et celui des bons souvenirs, grâce à la musique et à ce qu’elle engendre : la fête, l’amitié, les complicités.. N’Direk Amour, le chant de Cheb Nasro qui suit, avec les riffs qui pleurent alors que Nour et Houcine sourient : ils évoquent leur passé, leur chemins de vie, c’est l’heure de bilan même si la vie continue.

Ils écoutent ce morceau superbe de Raï. Le mot de la fin dit tout de leur mélancolie. «Au moins, on aura dansé. On aura chanté, rigolé.»

Sandra JOXE