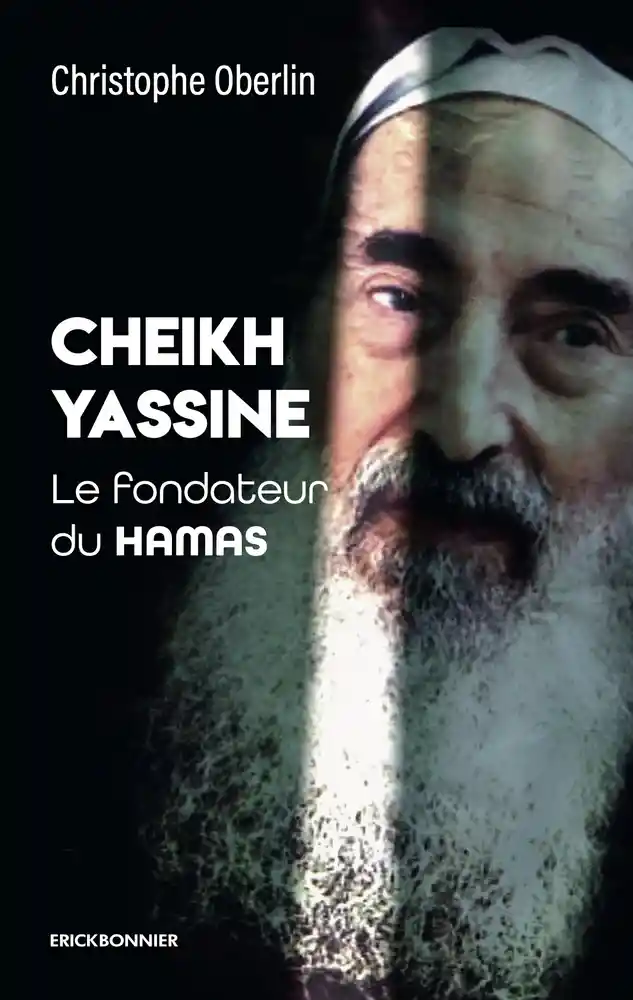

Cheikh Ahmed Yassine, Le fondateur du Hamas, sous la plume de Christophe Oberlin, appartient à cette catégorie d’ouvrages essentiels qui exhument une figure occultée par le fracas médiatique et les simplifications géopolitiques

Une chronique de Jean Jacques Bedu

L’ouvrage est dérangeant qui nous confronte aux racines d’un mouvement dont l’ombre portée, tragique et complexe, s’étend jusqu’à l’embrasement actuel ; dérangeants, parce que publier ou simplement analyser un tel ouvrage, c’est accepter de naviguer sur une ligne de crête où l’accusation d’apologie du terrorisme – l’anathème contemporain – guette indistinctement l’auteur, l’éditeur, et celui qui ose en disséquer la portée. Je prends volontiers ce risque, eu égard à l’éditeur que je connais très bien et apprécie, et la personnalité de Christophe Oberlin, médecin dont les missions répétées dans l’enclave palestinienne ancrent le propos dans une expérience vécue. Il ne nous offre pas une thèse académique distanciée, mais une immersion quasi ethnographique, une tentative de compréhension « de l’intérieur ».

Gaza, le creuset d’une résistance

L’univers dépeint est celui d’une Bande de Gaza suspendue entre deux époques, celle de l’administration égyptienne post-1948 et celle de l’occupation israélienne après 1967. C’est un territoire exigu, suffocant, peuplé des fantômes de la Naqba, où la pauvreté, l’exil et le conflit permanent sculptent les destins. Christophe Oberlin restitue cette atmosphère avec une grande sobriété et sans fioritures inutiles. Son style, direct, engagé, parfois abrupt, tient moins de la fresque littéraire que du carnet de bord d’un témoin oculaire et auriculaire. Car le cœur méthodologique de ce livre réside dans l’histoire orale, la collecte patiente des récits de ceux qui ont côtoyé le Cheikh, une polyphonie de souvenirs reconstituant, fragment par fragment, la mosaïque d’une vie et d’une époque.

C’est une démarche narrative courageuse, surtout dans un contexte où la parole palestinienne est souvent inaudible, déformée ou disqualifiée. Christophe Oberlin affronte ici la question de la violence symbolique et de la domination épistémique, en donnant voix à des acteurs marginalisés par l’historiographie dominante. Le préambule, où il raconte sa première mission à Gaza en 2001, donne le ton : l’arrivée de nuit dans une enclave privée d’électricité, contrastant avec les autoroutes illuminées d’Israël, métaphore saisissante d’une invisibilisation historique et politique. Le livre interroge dès lors des questions fondamentales : comment naît la résistance face à une occupation coloniale ? Quelle est la légitimité de l’islam politique palestinien face au nationalisme laïc incarné par l’OLP ? Comment la mémoire collective se construit-elle lorsque l’histoire officielle est écrite par le dominant ? Et surtout, qui était réellement Ahmed Yassine, cet homme dont la silhouette frêle, clouée sur un fauteuil roulant, allait pourtant incarner une force politique si redoutable ?

Les articulations clés du récit – D’Al Jura au Mujamma

Le récit progresse chronologiquement, tissant la biographie individuelle d’Ahmed Yassine avec la trame collective de l’histoire palestinienne. De son enfance à Al Jura, marquée par la perte de son père et l’expérience précoce de l’exil, à l’accident qui le frappe en 1952, le parcours initial est celui d’une vulnérabilité assumée. Christophe Oberlin, sans tomber dans l’hagiographie, suggère comment ce handicap, cette dépendance physique absolue, a pu paradoxalement forger une volonté inflexible et un pouvoir charismatique singulier. Le jeune Yassine, décrit par les témoins comme résilient, avide de savoir malgré les obstacles, puise dans la spiritualité une force qui transcende sa condition physique. « C’est un handicapé, ça va être difficile », dit un fonctionnaire, avant que le gouverneur ne rétorque : « On va l’embaucher, même s’il est handicapé, parce qu’il le mérite ». Cette anecdote précoce illustre la dialectique constante entre fragilité et détermination qui caractérisera Yassine.

La période post-1967 marque un tournant. La défaite arabe face à Israël crée un vide que les mouvements islamistes, et notamment les Frères musulmans dont Ahmed Yassine est une émanation directe en Palestine, vont s’employer à combler. Le livre détaille la patiente stratégie de ce dernier : « préparer génération après génération », insister sur l’éducation, le social, le maillage territorial via les mosquées et les associations, avant toute confrontation armée. L’établissement du complexe Mujamma Al Islamyia à Gaza en 1973, puis de l’Université Islamique, sont les pierres angulaires de cette construction lente mais profonde. Oberlin ne manque pas de souligner comment, dès ces années fondatrices précédant l’émergence publique du Hamas, le discours de Yassine s’attachait à dissocier sa lutte viscérale contre l’occupation sioniste d’un antisémitisme qu’il affirmait rejeter, établissant une distinction sémantique qui nourrira autant sa défense que les critiques futures, notamment face à la charge problématique de la charte de 1988. Christophe Oberlin montre les tensions avec le nationalisme laïc de l’OLP, les accusations réciproques, mais aussi les moments de convergence face à l’occupant ou à la répression égyptienne sous Nasser. « Le Fatah se considère comme seul représentant des Palestiniens », note Rawi Mushtaha, illustrant la compétition pour l’hégémonie politique. Le livre retrace la genèse du Hamas en 1987, non comme une génération spontanée, mais comme l’aboutissement logique de décennies de travail de terrain, cristallisé par la Première Intifada. L’entrée dans la clandestinité armée, les premières opérations, l’arrestation et la condamnation à perpétuité en 1989 sont racontées avec un souci du détail factuel, s’appuyant largement sur le témoignage du Cheikh lui-même lors de son interview fleuve de 1998. L’assassinat de Yassine par Israël en 2004 clôt le récit biographique sur une note tragique, transformant définitivement l’homme en symbole, en figure tutélaire d’une certaine éthique du martyre.

L’héritage incandescent

Lire cette biographie aujourd’hui, à la lumière des événements cataclysmiques qui ont suivi le 7 octobre 2023, confère au texte une résonance particulière, presque prophétique. L’insistance de Yassine sur la longue durée, la préparation générationnelle, la centralité de la question des prisonniers, et sa conviction inébranlable en la faillite morale et stratégique d’Israël (« La force et le pouvoir ne sont pas éternels »), éclairent la trajectoire du Hamas et sa résilience face aux tentatives répétées d’éradication. Le livre, bien que publié avant les derniers soubresauts, permet de saisir la profondeur historique et idéologique d’un mouvement souvent réduit à sa seule dimension militaire ou terroriste.

La figure du martyr, centrale dans l’imaginaire politique et religieux palestinien, est subtilement abordée. L’assassinat de Yassine, cet acte terminal orchestré par l’État hébreu le 22 mars 2004, n’est pas présenté comme une fin en soi, mais comme une forme d’accomplissement sacrificiel venant paradoxalement renforcer la légitimité et l’aura du mouvement qu’il a fondé. Les circonstances mêmes de sa mort, telles que restituées par Christophe Oberlin à travers le prisme des témoignages recueillis – notamment ceux des proches présents lors de son assassinat – participent de cette construction symbolique : le Cheikh, frêle silhouette dans son fauteuil roulant, revenant de la prière de Fajr, est pulvérisé par un missile tiré depuis un hélicoptère israélien. Une scène d’une violence asymétrique inouïe, ciblant un homme dont la paralysie quasi totale symbolisait, aux yeux de ses partisans, une forme de résistance incarnée, défiant l’adversaire par sa seule présence opiniâtre.

Pour le gouvernement israélien d’Ariel Sharon, engagé alors en pleine Seconde Intifada dans une politique controversée d’« éliminations ciblées », Yassine représentait la source idéologique, le cœur battant du Hamas, tenu pour responsable moral, sinon opérationnel, des vagues d’attentats-suicides qui frappaient Israël. L’objectif affiché était de décapiter le mouvement, d’anéantir son inspiration spirituelle. Une stratégie dont les conséquences immédiates furent à l’opposé du but recherché : l’immense émotion et la colère soulevées dans les Territoires palestiniens et au-delà, la condamnation quasi unanime sur la scène internationale (quoique souvent formelle), et surtout, la cristallisation de Yassine en icône absolue du sacrifice palestinien. L’assassinat, loin d’affaiblir le Hamas, sembla souder ses rangs et renforcer sa détermination, comme en témoigna l’élimination rapide de son successeur désigné, Abdel Aziz Rantisi, moins d’un mois plus tard, sans pour autant stopper la dynamique du mouvement.

Christophe Oberlin, citant Yassine, évoque cette préparation à la mort comme partie intégrante de l’engagement : « Si je meurs avant, j’aurai tracé la voie, d’autres prendront le relais ». Cette acceptation, qui peut sembler relever de la fatalité pour un regard occidental sécularisé, est ici replacée dans une eschatologie de la résistance où le sacrifice individuel s’inscrit dans une temporalité collective plus vaste, celle de la libération nationale et de la justice divine. La dichotomie entre héroïsme et fatalité est ici particulièrement palpable, le choix du martyre devenant l’ultime affirmation d’une volonté face à une force perçue comme écrasante et injuste. L’assassinat de Yassine, dans ce cadre interprétatif, n’est pas l’épilogue, mais une apothéose sanglante qui nourrit la mémoire et galvanise les générations futures.

Est-il pertinent de comparer Yassine à d’autres figures charismatiques du XXe siècle, comme Gandhi ou Mandela ? La comparaison est tentante mais limitée. Si le Cheick Yassine partage avec eux une capacité à incarner les aspirations d’un peuple et une résilience forgée dans l’épreuve (notamment la prison pour Mandela), sa trajectoire diffère par l’articulation centrale du sacré et du politique et l’acceptation finale de la lutte armée comme outil de libération nationale, là où Gandhi prôna la non-violence et Mandela évolua vers une solution négociée. Le charisme de Yassine, nourri par sa vulnérabilité physique même, semble unique en son genre, défiant les canons traditionnels du leadership.

L’épreuve de l’Histoire : peut-on lire le 7 octobre à travers les yeux de Yassine ?

Néanmoins, plusieurs éléments issus du livre et du contexte de son époque invitent à la prudence. D’abord, la stratégie longuement déployée par Yassine, telle que décrite par Christophe Oberlin et ses témoins, privilégiait la construction patiente des institutions sociales et éducatives, la préparation générationnelle (« génération après génération », et une certaine clandestinité calculée pour la branche armée, afin d’éviter une éradication prématurée du mouvement. Est-ce que l’ampleur, la nature (une incursion massive sur le sol israélien et non plus seulement des actions défensives ou des attentats depuis les territoires occupés) et surtout le risque existentiel colossal pour Gaza inhérent à une opération comme celle du 7 octobre s’inscrivent dans cette logique de préservation et de longue durée ? Ensuite, bien que la distinction entre cibles militaires et civiles ait été tragiquement brouillée sous sa direction (notamment avec les attentats-suicides dans les bus), Yassine a parfois, selon les propos rapportés, tenté de justifier les actions armées par une forme de légitime défense ou de réciprocité face aux exactions israéliennes. Difficile d’affirmer si les contours précis des attaques du 7 octobre, notamment les scènes de barbaries et les massacres de civils lors du festival Nova, auraient reçu son aval explicite, même si la rhétorique de la résistance totale face à l’occupant était bien la sienne. Il faut aussi considérer la mutation stratégique et générationnelle du Hamas depuis 2004, sous l’effet du blocus, des guerres successives et de l’émergence de nouveaux leaders comme Yahya Sinwar, peut-être plus enclins à des opérations spectaculaires et à haut risque. En somme, si le principe de la résistance armée, y compris par des actions audacieuses visant à libérer les prisonniers, fut bien au cœur de la pensée et de l’action de Yassine, il est délicat d’affirmer qu’il aurait cautionné les modalités spécifiques et la stratégie du 7 octobre. Cela demeure une question ouverte, suspendue entre l’héritage idéologique du fondateur et les évolutions tactiques et contextuelles de son mouvement près de vingt ans après sa disparition.

Le missile de Sharon, le fauteuil vide et l’icône naissante

Enfin, ce livre est aussi une méditation sur la puissance du récit oral dans des contextes où l’écriture de l’Histoire est confisquée. En privilégiant le témoignage direct, parfois contradictoire, souvent teinté d’émotion ou de reconstruction mémorielle, Christophe Oberlin met en lumière la sociologie du témoignage en situation de conflit et de domination. Il redonne une épaisseur humaine à des acteurs souvent déshumanisés et révèle la complexité des motivations, des doutes, des stratégies. La parole devient ici un acte de résistance en soi, un moyen de contrer l’invisibilisation et la manipulation médiatique dont la cause palestinienne est si souvent l’objet dans la perception occidentale.

Cheikh Ahmed Yassine, Le fondateur du Hamas est un livre dense, documenté principalement par la parole des acteurs. Il ne cherche pas à clore le débat, mais à ouvrir des perspectives, à complexifier notre regard sur une figure et un mouvement au cœur d’une des tragédies politiques les plus durables de notre temps. C’est une contribution significative à la compréhension des dynamiques profondes qui animent la société palestinienne, un rappel que derrière les acronymes et les analyses géostratégiques, il y a des vies, des douleurs, des espoirs et une quête inextinguible de dignité. Un ouvrage dont la lecture, exigeante, s’impose à quiconque refusent les verdicts hâtifs et cherche à saisir les fils ténus qui relient la mémoire blessée d’un peuple à son avenir où la mémoire collective lutte pour ne pas être ensevelie sous les décombres successifs, oscillant perpétuellement entre l’appel démocratique des urnes – espoir fragile d’une souveraineté politique retrouvée – et l’engrenage tragique d’une résistance armée sans cesse nourrie par le désespoir et la violence de l’occupation. Car, face à la spirale délétère où la haine répond à la haine et où les bombes ne font qu’approfondir les abysses, se pose la question lancinante de la sortie du labyrinthe, un défi qui dépasse les acteurs locaux et engage la conscience internationale face aux risques d’une conflagration régionale toujours latente.

Christophe Oberlin

Christophe Oberlin, chirurgien orthopédiste reconnu pour sa technique innovante de greffe nerveuse, conjugue depuis plus de quarante ans médecine, engagement humanitaire et écriture. Professeur à l’université de Paris, il œuvre dans de nombreuses zones de conflit, notamment en Palestine, où il intervient régulièrement à Gaza pour opérer les blessés de guerre et former des médecins locaux. Son approche médicale s’inscrit dans une éthique de la solidarité : soigner les corps ne suffit pas, il faut aussi interroger les causes des blessures.

De cette posture naît une œuvre littéraire engagée, mêlant témoignage, chronique et réflexion politique. Dans « Chroniques de Gaza » ou « Chrétiens de Gaza », il brosse des portraits sensibles et documentés de la vie quotidienne sous blocus, loin des clichés médiatiques. Christophe Oberlin s’attache à donner une voix aux populations oubliées, dans une prose sobre, rigoureuse, portée par l’expérience vécue. Il n’hésite pas non plus à aborder les questions juridiques, comme dans « Les Dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale ». Son écriture prolonge ainsi le geste médical : elle panse, éclaire, et interpelle. À la croisée de la science, du terrain et de la conscience, Christophe Oberlin incarne une figure rare : celle d’un témoin lucide.