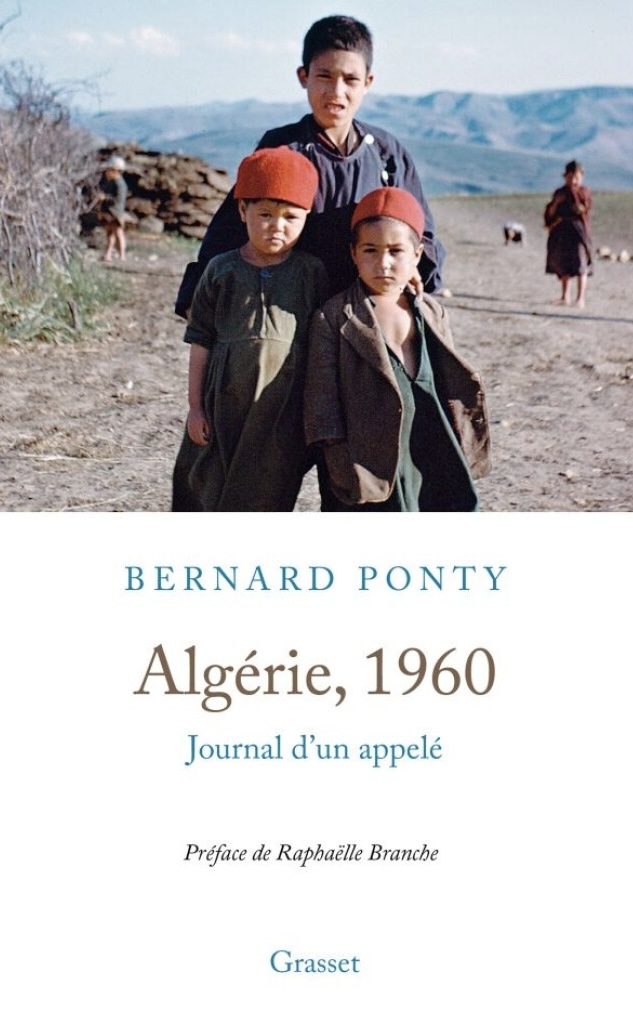

Exhumé 60 ans après par ses filles, le journal d’Algérie de Bernard Ponty, tenu durant son service militaire en 1960 et préfacé par l’historienne Raphaëlle Branche, bouscule la mémoire collective. Poignant témoignage sur les exactions coloniales, ce texte à vif interroge notre responsabilité face à l’Histoire.

Soixante ans après la fin de la guerre d’Algérie, la publication posthume du journal de Bernard Ponty, Algérie, 1960, apporte un éclairage aussi précieux que douloureux sur cette page tragique de l’Histoire. Découvert en 2021 par Claire et Laurence Ponty, ce manuscrit révèle l’expérience déchirante de leur père, un jeune appelé de 25 ans confronté à l’horreur d’un conflit sans nom. Bien que plus âgé et mûr que ses compagnons d’armes, l’aspirant écrivain se trouve rapidement pris dans un dilemme moral abyssal.

Affecté comme instituteur dans un poste isolé de Kabylie, Bernard Ponty enseigne le jour à une cinquantaine d’enfants, avant de participer la nuit, l’arme au poing, à des opérations meurtrières aux côtés de sa batterie d’artillerie. Le récit sobre et pudique de cette vie dédoublée, partagée entre l’école et les embuscades, les soins aux malades du village et les séances de torture dont il devient le témoin horrifié, révèle l’absurdité criante d’une guerre inavouable.

« Cette guerre spéciale nous oblige à parler, repris-je plus fort. (…) Nous sommes tous responsables. Toi et moi. »

Bientôt, l’évidence s’impose : derrière la propagande coloniale, le jeune homme découvre un système généralisé d’exactions, une mécanique implacable de la cruauté, des représailles aveugles. Les visions cauchemardesques des prisonniers torturés, des villages mitraillés, des enfants mutilés, des charniers au bord des oueds le hantent. Pourtant, malgré sa révolte intérieure, Bernard Ponty ne peut se résoudre à dénoncer ouvertement ces crimes, par peur des sanctions. Son seul exutoire : coucher sur le papier l’indicible, interroger le sens de l’engagement, ausculter sa conscience tourmentée.

Le déchirement d’une conscience

Si le contexte géopolitique de la Guerre Froide semble parfois dépasser les individus, le jeune appelé en subit directement les conséquences dans sa chair. Lorsqu’il retrouve un ancien camarade devenu para et acquis aux pires exactions, Bernard Ponty mesure avec effroi le gouffre moral qui les sépare désormais. Face à ceux qui justifient la torture au nom de la lutte contre le communisme, il oppose un humanisme intransigeant, même s’il peine à faire entendre sa voix. Dès lors, impossible de rester extérieur au conflit : il faut choisir son camp, au risque de se perdre.

Par ses descriptions précises et poignantes, il s’efforce de fixer sur le vif ce choc moral indélébile. Avec une lucidité terrifiante, il analyse les ravages psychologiques d’un conflit qui dépossède l’individu de son humanité.

« Cette guerre est très utile. Elle apprend à se désintéresser de l’homme en s’intéressant aux machines qui vont le faire disparaître. L’homme, libéré de tout, se libère enfin de lui-même. Temps, espace et liberté sont déjà vaincus. Plus la peine de faire du bruit pour étouffer les questions de l’âme, il n’y a plus d’âmes. On s’est lentement libéré de cette douleur-là, avec toutes les autres. »

Entre l’école et la torture

Dans les montagnes du Constantinois, le jeune appelé voit ses repères voler en éclats. Sa solitude s’accentue face à ses pairs qui lui opposent la logique implacable du colonisateur. Seule sa relation avec Yazid, un Algérien du contingent dont il se rapproche, lui offre une fenêtre d’humanité dans ce chaos – même si leur amitié reste marquée par l’impossible équation de leur situation : peut-il être autre chose que l’ennemi ? Projeté dans un monde où la technologie guerrière écrase toute considération humaine, Bernard Ponty voit ses repères voler en éclats. Confronté au déchaînement d’une violence sans visage, à la disparition de toute transcendance, c’est son être même qui vacille et menace de se dissoudre. Face à ce constat glaçant d’une société militarisée où les consciences s’anesthésient, où les âmes s’éteignent, une seule issue semble se dessiner : la révolte. Refuser cette déshumanisation rampante, opposer à la mécanique implacable des armes les ressources de la pensée, trouver dans l’écriture une façon de résister et d’exister envers et contre tout.

Algérie, 1960 apparaît comme une expérience fondatrice, qui signe la perte irrévocable de l’innocence. Si ses filles sentaient confusément un lourd passé enfoui chez Bernard Ponty, qui parlait peu de cette période, ce n’est qu’à la découverte du manuscrit qu’elles ont pris la pleine mesure de l’impact de la guerre sur l’homme et l’artiste. Au fil des mois, c’est l’adolescent rêveur et idéaliste qui meurt à petit feu, laissant place à un adulte amer et désabusé. À cet égard, le destin tragique de Tahar, cet enfant lumineux auquel le jeune appelé de l’époque s’était attaché, acquiert une dimension symbolique déchirante.

Par-delà son caractère de témoignage précieux sur un épisode sanglant de la décolonisation, l’œuvre posthume de Bernard Ponty tire sa force d’un questionnement universel sur la responsabilité individuelle face au déchaînement de la violence.

« C’est étrange ! Presque tous les hommes ont assez d’audace pour se faire tuer sur les champs de bataille. Mais peu ont le courage de faire chavirer leurs idées et de faire s’effondrer leurs certitudes. »

« Penser par soi même »

En refusant la facilité des explications toutes faites, en s’efforçant sans relâche de « penser par soi-même » – cet impératif moral cher à Kant -, Bernard Ponty trace une voie étroite et exigeante, mais qui seule permet de préserver en l’homme une part d’humanité. Parce qu’il a su très tôt discerner, sous l’universalisme de façade, le visage grimaçant du colonialisme, parce qu’il n’a jamais renoncé, envers et contre tout, à « faire son examen de conscience », son témoignage conserve aujourd’hui encore une brûlante actualité.

Au moment où la France peine toujours à regarder en face les zones d’ombre de son passé colonial, la voix de Bernard Ponty résonne comme une invitation à affronter, avec lucidité et courage, notre part d’ombre collective, face aux défis d’un monde toujours livré à la « banalisation du mal » …

Algérie, 1960

Journal d’un appelé (Préface de Raphaëlle Branche)

216 pages – Éditions Grasset