Le Maghreb des livres (30ème édition) s’est tenu les samedi 1er et dimanche 2 juin 2024, dans les salons de l’Hôtel de ville de Paris. Les lettres marocaines y étaient à l’honneur. On y retrouvait, comme chaque année, des centaines d’ouvrages (romans, essais, BD, beaux livres, édités en France ou au Maghreb) vendus par des libraires partenaires autour de la grande librairie centrale, de la librairie jeunesse et de la librairie « langue arabe ». Hélas, constate notre chroniqueur et sociologue, Mustapha Saha, le coeur n’y est plus et la ferveur désormais absente autour de cet événement si attendu par tous les amoureux du Maghreb et de la Méditerranée

Mustapha Saha

Paris. Lundi, 3 juin 2024. Le Maghreb des Livres s’achève sur une triste décrépitude. Une fréquentation en chute libre. Des entretiens, des tables rondes devant des publics parsemés. Le Maroc, fantomatique invité d’honneur. La salle des signatures timidement fréquentée. Plusieurs bonnes plumes, insuffisamment connues, en déplacement pour rien, expectent vainement des demandes d’autographes. La déception se lit dans les regards égarés. Les médias français ignorent la manifestation. Les polygraphes starifiés boudent l’événement. Les éditeurs marocains désespérément absents. Les tables de livres elles-mêmes soupirent leur indigence.

En contrepoint, des apartés fructueux, des souvenirs de temps plus vertueux. Driss El Yazami me demande une étude historique sur la jeunesse marocaine et les droits humains. Le gauchisme marocain se réhabilite.

L’association Coup de Soleil, qui fut à l’origine de la création de cet événement, voit ses années fertiles s’éloigner dans le rétroviseur. Atmosphère de fin de règne. Appels pathétiques aux dons et aux cotisations. Quand le bateau coule, l’étendard prend l’eau. Deux notabilités se demandent si elles ne se sont pas trompées de rendez-vous. Hubert Védrine présente son dernier ouvrage, Camus notre rempart, éditions Plon, devant trois oreilles distraites. Retrouvailles émouvantes avec Louis Mermaz, témoin majeur des années mitterrandiennes, curiosité toujours vive. Le Fonds Louis Mermaz, éditions Le Bord de l’eau, rassemble les travaux d’une journée d’études sur ses archives.

Que retenir ? Des livres, bien entendu. Les éditions du Jasmin remettent opportunément en vente des classiques, tarifés en francs, Voyage dans l’Empire du Maroc de Jean Potocki (1761-1815), Reconnaissance au Maroc de Charles de Foucault (1858-1916), Le Culte des grottes au Maroc d’Henri Basset (1892-1926). Des ouvrages sous-estimés, dénigrés par l’idéologie décoloniale, la cancel culture, la post-vérité. Le besoin de ressusciter l’esprit de Toumliline se fait nécessité vitale dans le monde à la dérive.

Je découvre le livre La Maison du Maroc à la Cité U de Mostafa Bouaziz et Guillaume Denglos, éditions Riveneuve. La Maison du Maroc à la Cité internationale universitaire de Paris, construite en 1953 par l’architecte Albert Laprade dans le style mauresque, avec son entrée monumentale, son patio andalou, son salon tapissé de zelliges, fut, dans les années soixante et soixante-dix, un lieu d’activisme révolutionnaire et de dialogue des cultures. Je me souviens des assemblées en son sein contre la guerre du Vietnam d’associations africaines snobées par les groupuscules gauchistes. L’établissement s’investit totalement dans Mai 68. Les étudiants l’occupent, l’autonomisent, l’autogèrent pendant deux ans. La Maison du Maroc est aujourd’hui une institution bien sage, organisant, de temps en temps, des conférences promotionnelles et des expositions inoffensives.

Tanger et Casablanca se réactualisent. Le roman Casablanca Circus de Yasmine Chami décrit les contradictions urbaines, les antinomies sociales, les discordances culturelles de la métropole casablancaise à travers le couple d’un architecte et d’une historienne formés dans les universités parisiennes. Les discriminations entre quartiers bourgeois et périphéries populaires se perpétuent identiquement depuis l’époque coloniale. Contrastes terribles entre enfants nantis, vivant dans des villas luxueuses, trimballés dans des limousines, et marmots déguenillés des bidonvilles. Les pauvres et les riches n’ont en commun que le phallocratisme, le machisme, la domination patriarcale. Regard anthropologique, enrichi de données géographiques, historiques, fondu dans une plaisante narration littéraire.

Mohamed Métalsi republie, aux éditions Malika, Tanger, fortunes et infortunes d’une ville, après l’avoir entièrement réécrit. Il reprendra probablement l’inépuisable sujet de la cité en perpétuelle métamorphose dans d’autres communications, dans d’autres ouvrages. L’urbaniste scrute inlassablement les spectaculaires transformations urbaines accélérées par le gigantesque complexe portuaire de mille hectares, la plateforme industrielle de mille entreprises. La métropole compte désormais un million d’habitants. Se noient les quartiers historiques dans une extension rhizomique.

Tanger multimillénaire, diversitaire, interculturel, phénicien, carthaginois, grec, romain, byzantin, arabe, portugais, espagnol, britannique, brade son âme.

Tanger englouti dans le béton de la mondialisation. Tanger oublie ses rêves. Tanger ne parle que de ses performances économiques. Depuis mon adolescence, je revisite régulièrement des écrivains envoûtés par la cité du détroit, Tennessee Williams, Truman Capote, Jack Kerouac, Jean Genet, Juan Goytisolo, Paul Bowles, Samuel Beckett. Les lieux mythiques, hantés par des plumes ensorcelées, disparaissent les uns après les autres. Tanger perd ses muses et ses mystères. La ville se technocratise, se dépoétise, se déromantise.

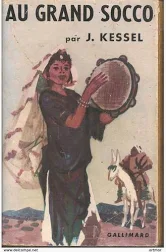

Je relis Au Grand Socco de Joseph Kessel, éditions Gallimard, 1952. La trame narrative épouse le dédale des ruelles. S’évite le misérabilisme du Pain nu de Mohamed Choukri. Le discours du pauvre peut être enchanteur. Au marché du Grand Socco, Bachir, enfant des rues, clochard céleste, fabuliste errant, alter ego méditerranéen de Tom Sawyer et de Huckleberry Flint, envoûte son auditoire de contes merveilleux. Le parfum hoggarien de Tin Hinan embaume ses récits. Puis, un jour, Bachir, en quête d’aventures extraordinaires, entreprend le tour du monde sur son petit âne blanc. L’empathie animale compense l’ingratitude humaine. L’esthétique plébéienne rattrape l’insensibilité bourgeoise. Les multiples facettes de la psychologie populaire se ramifient dans l’onirisme.

Le marché d’antiquités et de brocantes du Grand Socco, au pied de la médina, antique chalandage de l’or, jalonné de bijouteries, fixe mes souvenirs d’enfance. Hypnotiques clameurs. Entremêlement de voix, de couleurs, de fragrances. Des productions artisanales à profusion, tapisserie, broderie, plumasserie, verrerie, faïencerie, émaillerie, argenterie, maroquinerie, orfèvrerie, ferronnerie, cuivrerie, ébénisterie, marqueterie, damasquinerie. De vrais produits locaux, parfois des faux. L’art du marchandage se conclut le plus souvent sur un sourire et une poignée de mains. Je me revois dans ce souk à dix ans, immobile, fasciné par des scènes d’incroyable théâtralité. Le souk, c’est aussi la halqa, le cercle de spectateurs formé autour des saltimbanques, la circularité solidaire, fraternelle, les démonstrations de musiques, de chants, de danses, d’acrobaties, les narrations d’épopées, les déclamations de poèmes, les harangues morales. Toute l’effervescence culturelle, créative du Maroc passe par les halqas.

Je ressors l’Enquête sur les corporations musulmanes d’artisans et de commerçants au Maroc de Louis Massignon (1883-1962), éditions Ernest Leroux, 1925, rééditée par l’Université Mohammed V en 2014.

En 1923, Hubert Lyautey confie à Louis Massignon une étude sur les artisanats marocains après avoir lu ses mémoires sur Hassan Al Wazzan, dit Léon l’Africain, et sur La géographie du Maroc dans les quinze premières années du XVIème siècle. La méthodologie se décline dans une recherche multidimensionnelle à Fès, Marrakech, Rabat, Salé, Meknès, accessoirement Casablanca et Taroudant. Une vingtaine de pistes, les spécialisations tribales, les typologies professionnelles, leur agencement, leur encadrement, leur hiérarchisation, leur répartition spatiale, leur administration coutumière, leurs chants religieux et satiriques, l’influence des confréries, l’empreinte andalouse, le fonctionnement des marchés. Des chroniques anciennes sont exhumées, étudiées, confrontées aux réalités postérieures. Louis Massignon trouve à cette occasion sa vocation d’intercesseur de la diversité culturelle.

Petites et grandes histoires du Maroc de Rachid Boufous, éditions Le Fennec, narre des personnages excentriques, des anecdotes allégoriques. L’histoire s’aborde par des fenêtres latérales. Vingt-trois récits tramés sur internet. Des faits historiques saisis comme des contes fantastiques. Une coutume remontant à Moulay Rachid fait, chaque année, pendant des lustres, d’un étudiant de la Qarawiyine un Soltane des tolbas, un roi régnant pendant une semaine avec toutes les prérogatives de la fonction. Tout aussi insolite, le royaume des Berghouata, confédération tribale berbère, libertaire, dissidente du califat omeyyade, prône l’égalitarisme total et la démocratie directe, se perpétue sur la côte atlantique durant quatre siècles. Des confréries comme les Regraga toujours en activité. Des cultes de saints toujours observés. Des rites ésotériques toujours pratiqués. La culture se nourrit d’épopées lunaires et d’imaginations collectives, de transmissions millénaires et de reconstitutions inventives, de genèses visionnaires et de variantes alternatives.

L’intemporelle figure de proue des lettres marocaines Edmond Amran El Male s’invite dans Le Monde d’Edmond d’Abdellah Baïda, éditions Agora, Tanger. Edmond Amran El Maleh me confie un jour qu’il est sursollicité depuis son retour au Maroc, qu’il se sent un devoir de répondre aux multiples incitations tant cette reconnaissance lui a manqué pendant son éloignement de la terre natale. Le livre s’ouvre sur un exergue. « Être en situation d’entretien, c’est être sur le grill. On est tourné et retourné. On est l’objet d’une violence ».

Et pourtant, on plonge au fond de soi pour trouver des réponses improbables. Quinze entretiens sur le vif. Il est surtout question d’écriture, de littérature, de philosophie. L’ombre de Walter Benjamin plane à chaque détour. Je retrouve des expressions familières, des tournures particulières. Ressurgissent des réminiscences de conversations montparnassiennes, de causeries pimentées de nostalgies marocaines, de promenades parisiennes le long des quais, ponctuées de longues haltes devant les boîtes des bouquinistes.

Mustapha Saha

Sociologue