Le récent film documentaire de Claire Billet Algérie, sections armes spéciales, disponible sur la plateforme France TV, vient jeter une lumière crue sur l’utilisation massive de gaz asphyxiants par la France durant la guerre d’Algérie – des faits largement méconnus qui, du fait de l’amnistie générale incorporée dans les accords d’Évian, ne peuvent être jugés. L’historien Christophe Lafaye, dont les travaux se trouvent à l’origine du documentaire, revient ici en détail sur ces années de guerre chimique.

Chercheur associé au laboratoire LIR3S de l’université de Bourgogne-Europe, Université de Rouen Normandie

Rappelons les faits : entre 1956 et 1962, en Algérie, la France a expérimenté, autorisé puis utilisé des armes chimiques pour capturer ou tuer les soldats de l’Armée de libération nationale (ALN) s’étant abrités dans des grottes, casemates ou silos à grains. Elle a aussi, systématiquement, traité par ces moyens chimiques les grottes trop vastes pour être détruites, afin d’empêcher leur réutilisation. Plus de soixante ans plus tard, certaines de ces grottes restent extrêmement dangereuses pour qui s’y aventurerait.

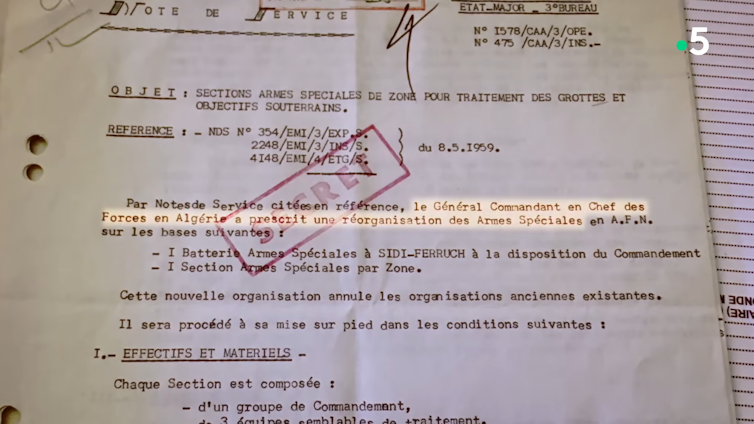

La batterie armes spéciales (BAS), créée au sein du 411e régiment d’artillerie antiaérienne, le 1er décembre 1956, a formé près de 119 « équipes de grottes » dans toute l’Algérie, jusqu’à la mi-1959.

À la faveur de la réorganisation des forces françaises et de la mise en œuvre du plan Challe, ces équipes furent ensuite regroupées en « sections armes spéciales de zones ».

Une guerre chimique orchestrée depuis les hautes sphères militaires

En 1956, à la demande de l’état-major de la 10ᵉ Région militaire (RM), le commandement des armes spéciales (CAS), dirigé par le général Charles Ailleret, réalise une étude visant à déterminer si les armes chimiques peuvent répondre à un certain nombre de problèmes tactiques rencontrés par l’armée française sur le terrain – notamment la difficulté à neutraliser les grottes et caches souterraines utilisées par les indépendantistes algériens.

Une lettre signée du ministre de la défense Maurice Bourgès-Maunoury, retrouvée aux Archives militaires de Vincennes, indique que le ministère a voulu encadrer l’usage de ces armes chimiques (rappelons qu’une arme chimique est une arme utilisant au moins un produit chimique toxique pour les êtres humains) :

« Sur les propositions du Commandement des Armes Spéciales faites pour répondre à des demandes du Général commandant la 10e région militaire le général Henri Lorillot […], certains procédés chimiques pourront être employés au cours des opérations en Algérie. […] Ces procédés ne devront mettre en œuvre que des produits normalement utilisés dans les différents pays pour le maintien de l’ordre souligné. »

Le ministre conclut prudemment :« Ils ne devront être employés qu’à des concentrations telles qu’elles ne puissent entraîner aucune conséquence grave pour des individus soumis momentanément à leurs effets. »

Le général Lorillot accuse réception de cette lettre le 21 mai 1956, en y ajoutant cette précision :« Ces corps chimiques ne devraient être employés qu’à des doses qui ne soient pas susceptibles d’entraîner de conséquences physiologiques […], sauf si les individus s’obstinaient volontairement à y séjourner pendant de longs délais. » Les essais en cours durant l’année 1956 ont très certainement laissé transparaître la létalité des gaz…

Des armes spéciales pour une guerre souterraine

Cette utilisation des moyens chimiques rappelle la pratique des enfumades de 1844-1845, pendant la conquête coloniale de l’Algérie. Toutefois, les enfumades – comme celle du Dahra en juin 1845 où périt la tribu des Ouled Riah – répondaient à une logique de conquête. Les colonnes infernales du général Bugeaud voulaient soumettre le pays par la terreur. Le crime de masse – environ 900 personnes, hommes, femmes, enfants tués à Ghar el-Frechih – était considéré comme un moyen d’assujettir les populations par la terreur. Cette logique accompagnait celle de la terre brûlée.

Les armes chimiques devaient conférer un avantage à l’armée française. Si les maquisards sortaient des grottes, ils pouvaient être interrogés par les officiers du renseignement. S’ils restaient dans les refuges souterrains, ils mouraient. Beaucoup de combattants préféraient se battre jusqu’à la mort, plutôt que de risquer la torture et l’exécution sommaire qui suivait souvent.

Par ailleurs, dans certaines régions, ces cavités souterraines servaient aussi d’abris pour les populations lors des opérations de l’armée française. C’est dans ce cadre-là que se sont produits des crimes de guerre, comme celui de Ghar Ouchettouh, les 22 et 23 mars 1959. Pour la survenue ou non de ces crimes, tout semble dépendre du commandement français sur le terrain et de la considération portée aux populations civiles.

Contraire au protocole de Genève, pourtant signé par la France en 1925, cette utilisation des gaz toxiques donne donc l’avantage à l’armée française en cas d’assaut. Nous estimons de 5 000 à 10 000 le nombre de combattants algériens tués par armes chimiques.

Les armes chimiques employées en Algérie ne sont pas particulièrement innovantes. À la base du cocktail ? Des produits utilisés pour les opérations de maintien de l’ordre : le CN est un composé de gaz CN (chloroacétophénone), le DM (adamsite) un dérivé de l’arsenic et le Kieselguhr une terre siliceuse très fine qui servait à transporter les particules de gaz très profondément dans l’organisme. C’est la combinaison de ces trois éléments fortement dosés qui aboutit à la création d’un gaz (le CN2D) lequel peut rapidement se révéler mortel en milieu clos en provoquant une asphyxie ou des œdèmes pulmonaires.

Certaines archives laissent aussi apparaître la possible utilisation d’autres gaz toxiques. Mais en l’état actuel des sources accessibles, en France et en Algérie, il est difficile de confirmer ces soupçons.i« Pourquoi les armes chimiques choquent-elles plus que les autres ? », Le Monde (201

Pour autant, les révélations sur la guerre chimique française en Algérie sont-elles réellement une surprise ?

On le savait : les témoins avaient parlé

Très tôt, les récits publiés par certains anciens combattants font sortir cette histoire de l’ombre.

-

Il y a d’abord l’ouvrage du général Georges Buis sobrement intitulé la Grotte. Publié en 1961, il lève le voile sur l’existence de ces combats.

-

En 1981, Saïd Ferdi décrit, dans son ouvrage autobiographique Un enfant dans la guerre, l’enfumage et la mort de 90 habitants d’un douar, réfugiés dans un silo à grains, par une équipe spécialisée équipée de bouteilles et de masques à gaz.

-

Seize ans plus tard, le témoignage de Roger Clair, ancien appelé du 77e bataillon du génie (BG), nous éclaire sur la bataille dans les grottes et l’usage des gaz de combat dans Commando spécial. Algérie 1959-1960. Il est suivi peu de temps après par Yves Le Gall, qui écrit sur le génie en Algérie et les sections spécialisées dans la réduction de grottes (1960-1962).

-

En 2003, c’est au tour d’Armand Casanova, lui aussi appelé au 77e, de livrer sa version de cette histoire.

« L’odeur du gaz, je la sens encore, et la mort aussi. À l’intérieur de la grotte, en 15 minutes, on mourait asphyxié ! », affirme-t-il dans le récent documentaire Algérie, sections armes spéciales.

-

La même année, Georges Salins témoigne de la création et des premières opérations de la BAS du 411e RAA dans l’ouvrage collectif dirigé par Claude Herbiet Nous n’étions pas des guerriers : 50 témoignages d’anciens d’Afrique du Nord (1952-1962).

-

En 2010, un autre ouvrage collectif d’anciens combattants de la section de grottes de la 75e compagnie de génie aéroporté (CGAP) détaille leurs opérations, ainsi que les techniques, tactiques et procédures de combat.

-

En 2013, Jean B. publie à compte d’auteur le récit de son passage dans la section armes spéciales de la 52e compagnie de génie de zone (CGZ).

-

En 2015, Jean Vidalenc retranscrit son expérience d’appelé de la section armes spéciales de la 71e CGZ.« La grotte, on savait qu’on devait la fouiller. Plus vite on la fouillait, plus vite on en finirait : fouiller, gazer et, si possible, faire sauter l’entrée ! », témoigne l’ancien combattant dans le film de Claire Billet.

-

En avril 2022, la documentariste Claire Billet reprend une partie de ces témoignages pour rédiger une enquête sur la « Guerre des Grottes » pour la revue XXI.

-

Plus récemment, en mars 2025, Claire Billet réalise à ce sujet Algérie, sections armes spéciales, diffusé pour la première fois sur la chaîne de télévision RTS 2 en Suisse. Prévu sur France 5, il a été déprogrammé une semaine plus tard avant d’être mis en ligne sur la plateforme France TV.

Un secret qui n’en est donc pas un

Comment se fait-il que la recherche historique se soit si peu intéressée à ce sujet ? Pourquoi une vérité aussi bien documentée reste si peu audible ? L’éditeur Nils Andersson se souvient en 2024 : « Il y avait des informations sur l’usage de moyens chimiques, notamment du napalm, toujours démenties, pour autant certaines. Contrairement aux sources d’information sur la répression s’appuyant sur des témoignages de victimes, des témoins des exactions, des avocats ou des fuites au niveau de l’administration, assurant la vérité des faits, s’agissant des actions militaires et des moyens utilisés par l’armée, les sources d’information étaient rares et difficiles à confirmer. »

Tous les débats politiques et sociétaux se concentraient sur la dénonciation de la torture, des exécutions sommaires, des viols et des disparitions orientant le regard des historiens des années 1990 travaillant sur les violences coloniales.

En réalité, le secret autour de la guerre chimique n’était pas absolu pour qui souhaitait enquêter. Dès 1960, dans l’ouvrage la Pacification, d’Hafid Keramane, on pouvait lire cette description de la BAS du 411e RAA : « Il existe dans la banlieue d’Alger une compagnie Z formée en majorité de sous-officiers appelés ou de carrière. Leur instruction sur l’utilisation des gaz est assurée à Bourges (école d’armes spéciales). […] Leur rôle : participer aux opérations au cours desquelles les hors-la-loi sont surpris dans les grottes. L’équipe des techniciens est envoyée avec des grenades à gaz et un matériel protecteur. Les grenades sont projetées par dizaines dans l’ouverture de la grotte. Après une attente plus ou moins longue, un suspect est envoyé à l’intérieur. Si l’on tire dessus, c’est que les hors-la-loi sont encore vivants. On jette de nouvelles grenades… L’attente peut être très longue suivant l’état et la profondeur de la grotte. Enfin, les hommes revêtus de leurs vêtements protecteurs iront “inventorier” l’intérieur. Officiellement […], on utilise des gaz lacrymogènes “renforcés”, autorisés par les conventions de Genève. Or, la composition chimique de ces gaz comme les brûlures relevées sur les victimes [l’attestent] permettent d’affirmer qu’il ne s’agit pas de lacrymogène, mais d’aminodichloroarsines (gaz très lourd, brûlant les tissus intérieurs et extérieurs, théoriquement interdits entre belligérants). »

Dans le livre Nuremberg pour l’Algérie !, d’Abdessamad Benabdallah, Mourad Oussedik et Jacques Vergès, paru en 1961, on pouvait lire la description d’une opération sous la plume du sergent Claude Capenol : « Il y a quatre jours, les soldats du 2/43 nous ont amené un fell [fellaga] qu’ils avaient capturé en patrouille. Nous l’avons fait parler et il en est résulté qu’il nous a fourni l’endroit d’une cache d’Ain-Roua. Aussitôt opération et bouclage, c’est fini à midi. Bilan de l’opé : d’abord les militaires ont gazé la grotte qui fait 180 mètres de profondeur […]. Ils sont entrés dedans et ont sorti 12 fells dont 2 sous-chefs et 1 aspi (qui est mort suite aux gaz). Toutes les armes ont été récupérées. »

Plus surprenant, la confirmation de l’existence de ces sections armes spéciales est donnée par l’armée elle-même.

La France exposait ses propres crimes

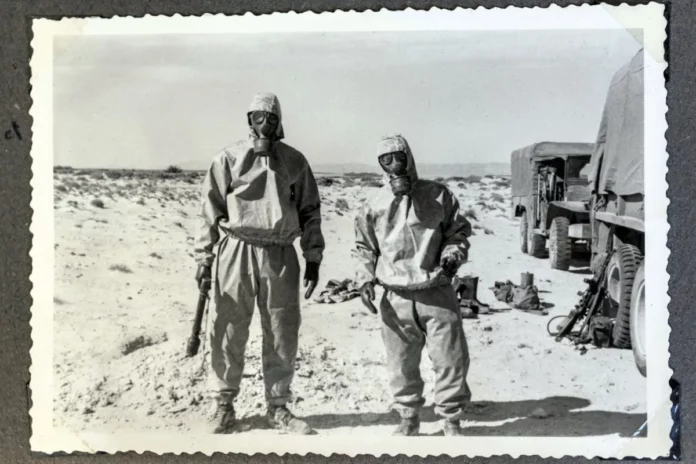

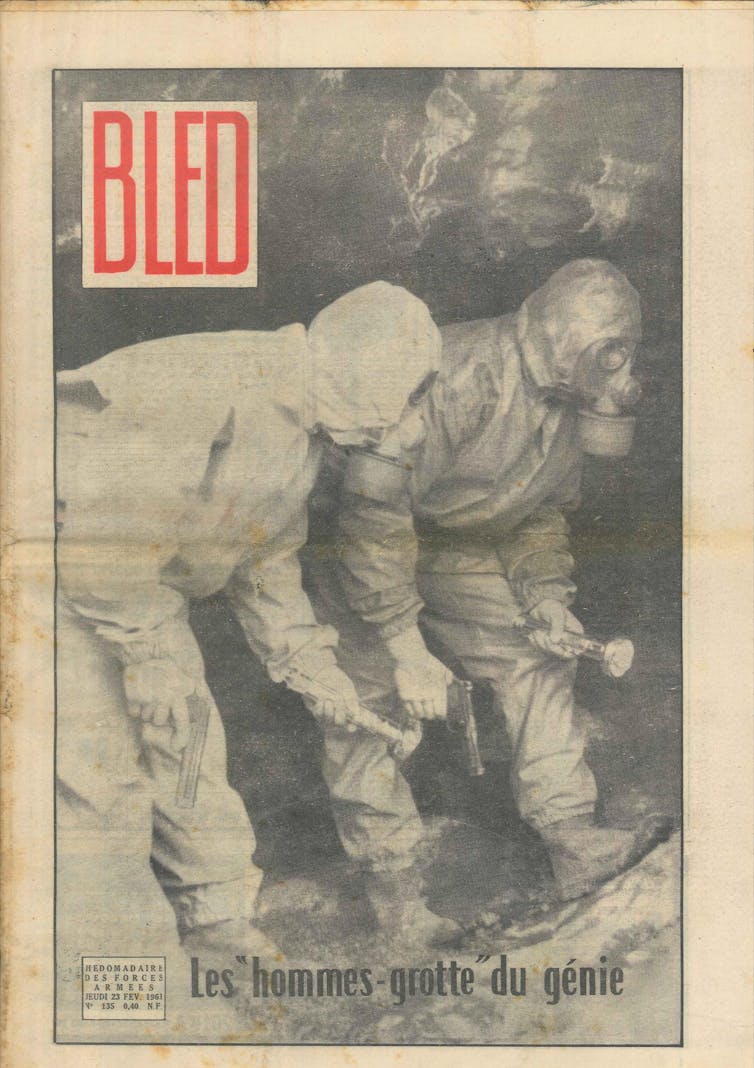

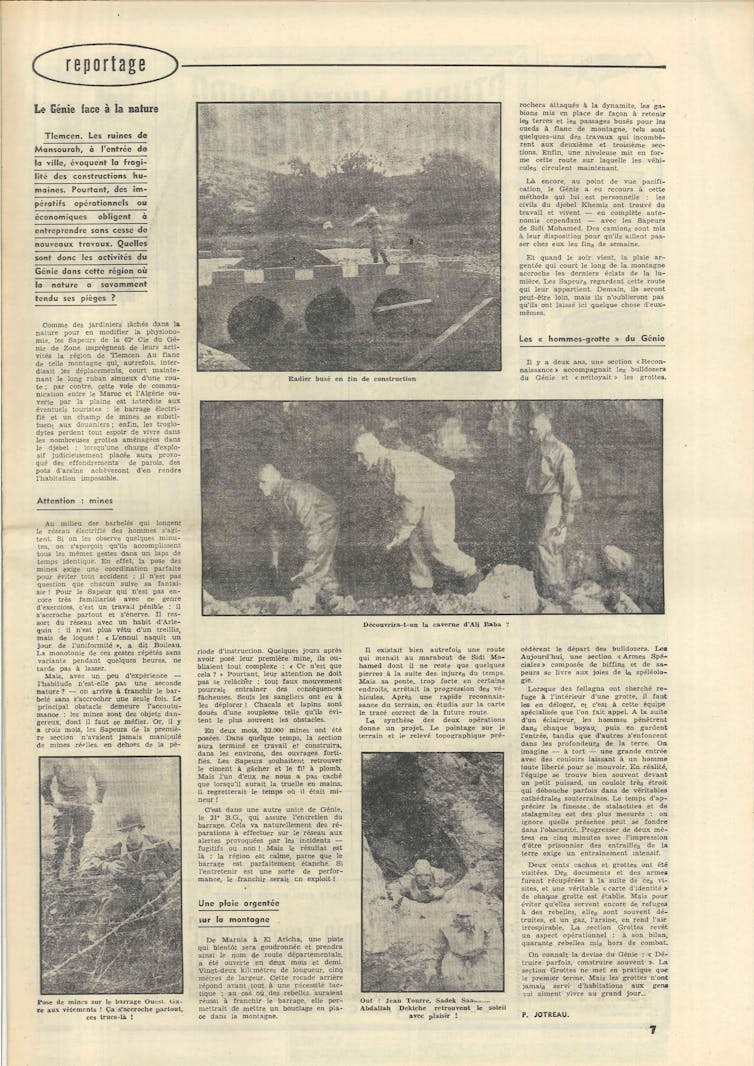

Dans son édition du 23 février 1961, le journal le Bled, hebdomadaire des Forces armées, met même à l’honneur l’action des « hommes-grotte du génie » de la section armes spéciales de la 62e CGZ.

La couverture présente deux soldats en combinaison butyl et en masque à gaz, portant chacun une lampe et un pistolet automatique. Et on peut y lire :

« Aujourd’hui, une section “armes spéciales” […] se livre aux joies de la spéléologie. Lorsque des fellaghas ont cherché refuge à l’intérieur d’une grotte, il faut les en déloger et c’est à cette équipe spécialisée que l’on fait appel. Deux cents caches et grottes ont été visitées. Des documents et des armes furent récupérés à la suite de ces visites, et une véritable “carte d’identité” de chaque grotte est établie. Mais pour éviter qu’elles servent encore de refuges à des rebelles, elles sont souvent détruites, et un gaz, l’arsine, en rend l’air irrespirable. La section grottes revêt un caractère opérationnel : à son bilan, quarante rebelles mis hors de combat. »

L’essentiel est dit.

Regarder la guerre en face peut être difficile, pour qui ne veut surtout pas la voir dans toute l’étendue de ses violences, de ses atrocités et de ses pratiques de cruauté. « Nous préférons regarder la guerre de biais plutôt que de face, à tel point qu’avant de nous tromper sur la guerre, nous nous trompons sans doute sur notre propre société et sur nous-mêmes », rappelait l’historien et directeur d’études émérite de l’EHESS Stéphane Audoin-Rouzeau dans une allocution à l’Université de Bordeaux en 2023.

Les responsables des violences coloniales n’ont pas été jugés, ce qui aurait pu édifier les consciences. À défaut, ces violences peinent encore à s’imposer au récit médiatique et politique sur la guerre d’Algérie. Malgré les mémoires douloureuses avivées par leur instrumentalisation politique, il est plus que temps, 63 ans après la fin de la guerre, d’avoir le courage de se confronter à toute la réalité de ce que fut l’action de l’armée française durant le conflit.