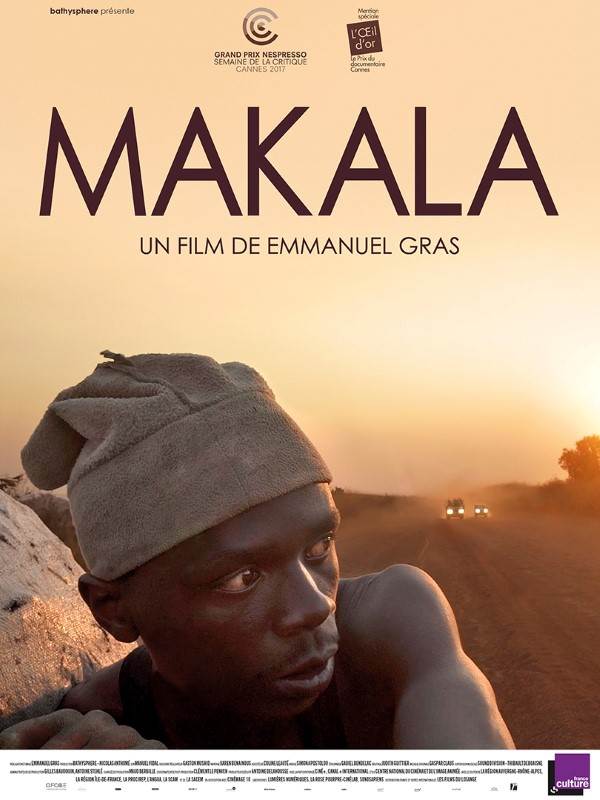

Le dernier film documentaire d’Emmanuel Gras, « Makala », est un petit chef-d’œuvre de sensibilité et d’élégance et surtout… une grande claque, métaphysique et matérialiste.

Makala en swahili signifie « charbon ». Et ce sont bien quelques sacs de charbon qui ont le rôle-titre dans ce film. La matière est là, à chaque plan, on ne peut plus prosaïque : de simples morceaux de bois brûlés dont la fabrication, le transport et la vente sont filmés avec une précision documentaire. Mais le documentaire, se métamorphose progressivement en allégorie de la condition humaine.

En filmant sans répit le labeur exténuant de Kabwita Kasongo, jeune villageois de la République démocratique du Congo dans un corps à corps avec la matière, le réalisateur embarque le spectateur dans une méditation universelle sur le travail, l’espoir et la dignité humaine.

Les premiers plans du film nous immergent d’emblée dans le processus du travail : découpe d’un arbre gigantesque, portage des souches à travers la brousse, jusqu’au village et combustion lente du bois sous un monticule de terre. Le charbon est ensuite découpé, mis en sacs… Kabwita est aidé par sa femme, flanquée des enfants en bas-âge.

Pas besoin du moindre commentaire off, les images (et la bande-son, magnifique) parlent d’elles-mêmes : il suffit de quelques scènes de la vie quotidienne pou r découvrir l’extrême pauvreté de sa famille : marmots au ventre gonflé, habitat précaire, rat grillé puis bouilli en guise de protéines animales… Et pourtant les projets sont là, qui, donnent à ce Sisyphe africain l’énergie et la pugnacité nécessaires face aux nombreux obstacles qui l’attendent au cours de son périple. Car il ne suffit pas de produire le charbon, il faut ensuite l’acheminer – à pied jusqu’à la ville la plus proche (50 km). Le rêve est au bout de son chemin de croix : la vente des sacs doit financer l’achat de tôles pour la construction d’une vraie « maison » entourée d’arbres fruitiers…

Le chemin de croix, pas à pas

C’est précisément cet acheminement qui constitue l’essentiel du film et sa partie la plus originale, quasiment « abstraite » à force d’être concrète.

C’est tout le paradoxe de ce documentaire dont chaque plan nous émeut par sa beauté fracassante mais surtout par un regard de compassion.

On songe à l’esthétique du photographe Sebastao Salgado, notamment sa série sur les forçats au travail dans les mines africaines. Si dans les premières scènes d’abattage de l’arbre puis de la combustion du charbon ont « sent » les ellipses, ensuite le temps semble se dilater, rivé au pas à pas du pousseur de bicyclette.

Rien n’est épargné au spectateur – tout comme rien n’est épargné à son héros ordinaire : le chargement des sacs de charbon, amoncelées en équilibre précaire sur un vieux vélo, le vélo poussé dans les pentes interminables de la brousses, le vélo poussé sur les chemins caillouteux, le vélo coincé dans les ornières puis le vélo menacé sur les routes poussiéreuses où les camions le frôlent dangereusement, où les flics racketteurs prélèvent leur part de butin…

Seul moment de répit : la halte, rapide chez la belle-sœur : on apprend à l’occasion que le jeune père de famille y a laissé sa fille aînée, à qui il apporte un cadeau mais qu’il préfère ne pas rencontrer pour éviter les déchirements. Effusions d’autant plus poignantes qu’elles sont toute en retenue : si Kabwita retient tout : s’il retient le guidon de son vélo croulant sous le poids déraisonnable de son chargement, s’il retient ses émotions, sa fatigue, son découragement, son indignation… c’est qu’il n’a pas le choix.

Et même dans la dernière séquence du film, l’office religieux dans la ville après la vente des sacs de charbon et avant le retour au village – où les fidèles, emportés par leurs élans et leurs prières « se lâchent » le charbonnier, lui, demeure sur la réserve. Kabwita se retient, encore et toujours.

Un acteur qui joue lui-même sa propre vie…

En prenant le parti d’une image très soignée, en prenant le temps de composer ses cadres mais aussi en créant un véritable suspense dramaturgique le réalisateur propose une recomposition du réel, le charbonnier devient progressivement un personnage et le tout donne au film des allures de fiction. C’est ce va et vient entre le cinéma-verité, le point de vue anthropologique et l’allégorie philosophique qui semble être le pari du réalisateur : « Kabwita a fait plus qu’être un sujet de film : il est devenu acteur du film au sens où il a été totalement participatif des scènes. Il a été créateur d’un événement. Je pense aussi que le film était pour lui l’occasion de se mettre en scène de la manière dont il voulait se montrer. J’aime beaucoup cette idée selon laquelle le documentaire consiste à filmer des acteurs qui jouent eux-mêmes leur vie. »

Le réalisateur a rencontré Kabwita un an avant le début du tournage : cette mise en scène du réel a donc été patiemment préparée.

Dimension politique

A travers le parcours d’un individu, filmé dans son corps à corps avec l’adversité, le film s’interroge sur ce que signifie travailler pour vivre. Le réalisateur Emmanuel Gras (déjà remarqué avec son superbe documentaire Bovines) le précise : « tout le projet du film au départ était beaucoup plus matérialiste que le résultat final. Je souhaitais montrer tout l’effort et ensuite le résultat de cet effort ». Il poursuit : « Au cours du tournage, j’ai découvert qu’en suivant la réalité d’un homme on découvrait progressivement la réalité d’un pays : on voit ainsi, par exemple, la corruption plus ou moins officielle du pays. Mon but consistait à faire un film de cinéma où l’on suit une histoire et non pas de faire une étude journalistique sur les réalités d’un pays d’Afrique. La dimension politique du film est précisément là. »

A chaque instant, on sent le cinéaste se poser des questions : comment filmer Kabwita sans l’humilier ? Comment l’aider ? Pourquoi ne pas poser la caméra pour l’aider à ramasser son vélo renversé par un camion ? Pour faire le film, tout simplement…

Et la tendresse de son regard est sa réponse.