Un chef d’œuvre, vraiment ? Pour notre chroniqueuse, cette œuvre, certes poétique, présente toutefois beaucoup de clichés sur le Nord du Mali.

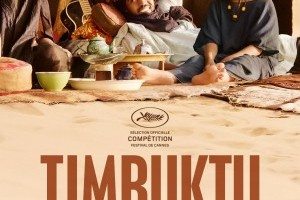

Lors de sa projection à Cannes tout comme lors de sa récente sortie en salles, le dernier opus du cinéaste Mauritano-Malien a recueilli un concert unanime de louanges dithyrambiques : comment s’en étonner ?

Lors de sa projection à Cannes tout comme lors de sa récente sortie en salles, le dernier opus du cinéaste Mauritano-Malien a recueilli un concert unanime de louanges dithyrambiques : comment s’en étonner ?

Le spectateur pris en otage

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce film à la perfection implacable un « chef-d’œuvre ».

Un sujet consensuel : la critique des islamistes radicaux qui ont fait régner la terreur djihadiste dans les années 2012/2013 quand ils s’emparent du Nord-Mali et de Tombouctou la « Perle du désert » pour se livrer aux pires exactions avant d’être chassés par les armées française et malienne en janvier 2013. Le tout sur fond de fable édifiante dans un décor superbe de dunes mordorées : la famille modèle presque trop heureuse et trop belle pour être vraie (parents dignes aux regards langoureux, adolescente ravissante), leur jolie vache perdue et sacrifiée par un voisin pêcheur, la lutte à mort entre deux pauvres Touaregs au coucher du soleil …

Un traitement nuancé, prudent, qui s’applique à éviter tous les écueils de cet extrémisme qu’il condamne (même les pires djihadistes sont appréhendés comme des être humains et non caricaturés grossièrement). Un ton qui suscite l’émotion, donc, mais sans verser dans le larmoyant, qui dénonce la violence sans se complaire dans le voyeurisme et sait habilement ponctuer le drame (voire la tragédie) de quelques notes ironiques savamment orchestrées.

Une image à la fois sobre et lyrique, esthétisante mais pas trop. Des acteurs triés sur le volet, mélange de professionnels et de non professionnels, qui tous « sonnent juste ». Difficile, donc, de ne pas faire l’éloge de ce film poétique et poignant, parfois drôle et qui a le mérite de ne pas sombrer dans le manichéisme du film à message.

Pourtant, avouons-le, Timbuktu ne nous a pas vraiment convaincus. Pourquoi ? Parce qu’il est trop confortable, malgré la violence terrible du sujet qu’il aborde, et peut-être même à cause de cette violence. Timbuktu est presque trop parfait, trop « bien sous tous rapports »: il ne fait que nous conforter dans notre vision bien pensante de la terreur extrémiste. Le film offre au spectateur ce qu’il a envie de recevoir en provenance du Mali : une parabole sans failles ni zones d’ombres, sans équivoque, un film plastiquement abouti mais qui manque d’aspérité, qui jamais ne dérange vraiment, et du coup parfois ennuie à force d’être si politiquement correct.

Un défilé de tableaux vivants un peu clichés

Tous les récits d’horreurs que le spectateur a malheureusement lu et relu dans les journaux sont illustrés sous formes de saynètes édifiantes, filmées « à bonne distance », sans excès de pathos, mais dans une forme de juxtaposition décousue qui parfois lasse à force d’être emblématique : obligation pour les femmes de se voiler, de mettre des gants pour vendre le poisson, punition des 40 coups de fouet pour avoir chanté ou joué au foot, mariage forcé, lapidation des amoureux… « C’est en partant du particulier qu’on atteint l’universel », explique le cinéaste, qui confie avoir été révolté par la lapidation à mort, en 2012, à Aguelhok, au Mali, d’un couple dont le seul tort consistait à ne pas s’être marié devant Dieu. Ce couple enfoui dans le sable et sauvagement lapidé apparaît dans le film, mais le spectateur ne saura jamais rien de son histoire… qui demeure anecdotique.

Les victimes sont victimes mais aussi courageuses, comme il se doit : la vendeuse de poisson refuse de mettre les gants, la chanteuse chante sous le fouet, le père de famille invoque son amour paternel et tente d’attendrir son bourreau…

Et comme Sissako est un humaniste, ceux qui sèment la terreur au nom d’Allah sont aussi des humains, bien entendu : ils ont des cas de conscience, même s’ils les dissimulent, ils sont parfois saisis par le doute ou la tentation du pêché (incarné par la cigarette, la femme de l’autre ou, plus original, par le ballon de foot). Mais tout se passe comme prévu : l’application cruelle de la charia par les islamistes scande le film comme un refrain sinistre et menaçant sans jamais être problématisée puisque l’intrigue principale du film est ailleurs…

Et elle n’a pas grand-chose à voir avec l’intégrisme religieux : c’est l’histoire d’une lutte à mort entre deux voisins Touaregs, l’un éleveur, l’autre pêcheur, pour une question dérisoire de vache échappée.

Le héros du film – mari, père et musicien de rêve – a beau invoquer l’accident involontaire, il sera condamné à mort sous les yeux indignés de sa femme et de sa fille. Ce conflit mythologique aux allures bibliques est universel et n’a rien à voir avec l’intégrisme islamique. On songe plutôt aux querelles fratricides d’Abel et Caïn, d’autant qu’après la bagarre, le survivant se relève et s’éloigne en marchant dans l’eau du lac quasi asséché tel un Jésus Christ égaré sur le continent africain…

Le scénario botte en touche, louvoie entre l’évocation d’une fable immémoriale et tragique (les frères ennemis) et la mise en scène d’une actualité encore brûlante à laquelle la France s’est mêlée de très près.

Un cinéma très appliqué

Timbuktu plaît car il jongle habilement avec les références, les clins d’œils, les hommages, car il joue sur tous les tableaux sans vraiment courir le risque d’un parti pris engagé : il s’agit d’un film prudent.

Les grands maîtres sont convoqués et voilà Sissako comparé à Sergio Leone (pour ses duels au soleil couchant), Jacques Tati (pour son humour décalé) ou Jean Rouch (pour sa véracité documentaire), rien que ça.

Pourtant Sissako brille surtout par son académisme. Sa caméra est juste, élégante mais toujours « under control », rien n’est laissé au hasard, les cadrages sont tirés au cordeau et cette perfection, souvent, affaiblit le propos : comment mettre en scène l’horreur avec un tel souci esthétique ? Pourquoi ne jamais laisser la moindre place au dérapage, à l’improvisation ? Le film est à l’image de cette scène bien sentie où une nouvelle recrue, ex-amateur de rap, doit expliquer, devant la caméra, à quel point il était dans le péché et combien la religion l’a guéri de ses goûts dépravés : il débite un discours prévisible et peu percutant : son manque de spontanéité est flagrant.

Abderrahmane Sissako ne prend pas de risque et ne recule pas devant un certain didactisme, peut-être hérité de ses années d’études cinématographiques en Union soviétique, comme ce plan de gazelle pourchassée par des djihadistes en Jeep, armés jusqu’aux dents, et qui s’amusent de la terreur qu’ils provoquent. Le plan ouvre le film, il le referme aussi, soulignant de façon très appuyée le parallèle avec Toya la jeune héroïne, symbole de l’innocence et qui s’enfuit, gracieuse, éperdue à travers les dunes… On avait compris, merci.

Une scène superbe : le foot sans ballon

Sissako nous offre cependant quelques instants de grand cinéma, dont cette scène extraordinaire (l’une des plus longues du film) qui évoque le match fictif d’une bande d’adolescents privés de ballon mais pas (encore) de leur imagination…

En tenue de foot, les équipes s’affrontent sur un terrain improvisé : chaque joueur mime sa position, les pieds shootent dans le vide, les regards suivent des yeux le ballon inexistant qui s’envole et retombe, le goal tente de s’interposer… Tout est simulé mais soudain tout est vrai, magique, émouvant, imprévu. La caméra s’émancipe, virevolte, les plans soudain se bousculent et prennent vie. Mais lorsque les soldats passent, les fans de Zidane abandonnent soudain leur partie endiablée, par peur des représailles, et font semblant de faire leurs mouvements de gymnastique. Le tragique de la situation est exacerbé par la dérision.

Rien que pour ce pur moment de cinéma, merci Sissako.