Gratte-ciel le plus haut du monde, pistes de ski dans des centres commerciaux en plein désert… Les Émirats arabes unis sont connus pour leurs projets urbains hors norme et leur goût pour la démesure. Sharjah, troisième ville la plus peuplée du pays après Dubaï et Abu Dhabi, a opté pour un chemin différent.

Maître de conférences HDR en géographie, membre de l’Equipe Monde Arabe et Méditerranée (Laboratoire CITERES) & chercheur associé au Centre Français de Recherche de la Péninsule Arabique (CEFREPA, Koweït), Université de Tours

Sharjah, avec ses presque deux millions d’habitants, est-elle un « anti-Dubaï », comme le suggère Marc Lavergne, l’un des rares géographes français à s’y être intéressé ?

Agglomérée à la capitale économique des Émirats arabes unis, mais séparée d’elle par une frontière administrative – Sharjah est l’un des sept émirats de la fédération des Émirats arabes unis, dirigé par Sultan bin Mohamed Al-Qasimi depuis 1972 – et surtout symbolique, elle semble en effet, selon Marc Lavergne, explorer une autre voie « qui ne s’exprime pas tant dans l’urbanisme, l’architecture ou la banalisation du luxe que dans les attitudes sociales, elles-mêmes encouragées par le souverain, en phase avec l’héritage culturel et social ainsi qu’avec la condition matérielle de son émirat ».

Cité portuaire et industrielle (sans pétrole), modeste aujourd’hui, mais capitale déchue d’un empire maritime hier (soit avant l’essor de Dubaï et d’Abu Dhabi au XXe siècle), Sharjah fait de la culture et de l’éducation les axes forts de sa politique depuis plusieurs décennies, c’est-à-dire bien avant l’implantation d’universités étrangères et de musées internationaux ailleurs dans le Golfe.

Les politiques urbaines qui s’appliquent aujourd’hui largement dans cette région, et qui visent à resserrer les liens communautaires et identitaires face au multiculturalisme et à la mondialisation, autour du développement de « musées-racines » ou de projets de Heritage villages dédiés aux histoires nationales, ne sont-elles pas aussi le fait d’une inspiration portée plus discrètement mais depuis plus longtemps par Sharjah ? La ville a par exemple organisé en mars 2025 la 22ᵉ édition des Heritage Days, un événement populaire qui vise à promouvoir ses traditions pré-pétrolières.

Les villes secondaires n’exercent-elles pas une influence propre sur les métropoles, à l’encontre des idées reçues relatives à un prétendu « modèle Dubaï », qui fonctionnerait comme une grille explicative de toutes les configurations urbaines de la région et qui se reproduirait à l’envi dans le Golfe et même au-delà, au fur et à mesure que s’étend le rayonnement de ses promoteurs et investisseurs et que se développe la ville-spectacle ?

Commencez votre journée avec des articles basés sur des faits.

Contre le « modèle Dubaï »

Mais sommes-nous, dans le cas de Sharjah, réellement dans l’anti-modèle, ou bien dans l’expression d’une modernisation prudente, marquée par un rapport ambivalent au modèle métropolitain de Dubaï ? Trois stratégies de singularisation sont à relever : une forme de conservatisme ; la mise en valeur de l’art ; et le renouveau institutionnel-urbain.

En premier lieu, l’attitude conservatrice se retrouve dans un respect des traditions islamiques plus marqué que dans les émirats voisins (nombre important de mosquées, fermeture de la plupart des restaurants pendant le ramadan, conservation du vendredi comme jour chômé, consommation d’alcool interdite), mais aussi dans la volonté des acteurs politiques locaux de protéger la ville des excès de la mondialisation, afin d’éviter qu’elle soit « noyée dans la culture globale », comme le craignait un conseiller de l’Émir interrogé en 2022 par l’auteur de ces lignes.

« Trop de globalisation » tend inévitablement vers la superficialité et la perte d’identité, d’après ce dernier, qui s’est dit inquiet de la tendance actuelle des Émirats consistant à vouloir faire tenir ensemble, dans un même projet de territoire national, « la culture, le patrimoine, l’entertainment et la modernité ». Il prônait alors une forme de patriotisme local ainsi que des « relations culturelles profondes », comme celles qu’a nouées l’Émirat de Sharjah avec le continent africain, via l’Africa Institute notamment. Là sont les clés pour que Sharjah demeure, selon ses vœux, « une ville arabo-islamique cosmopolite ».

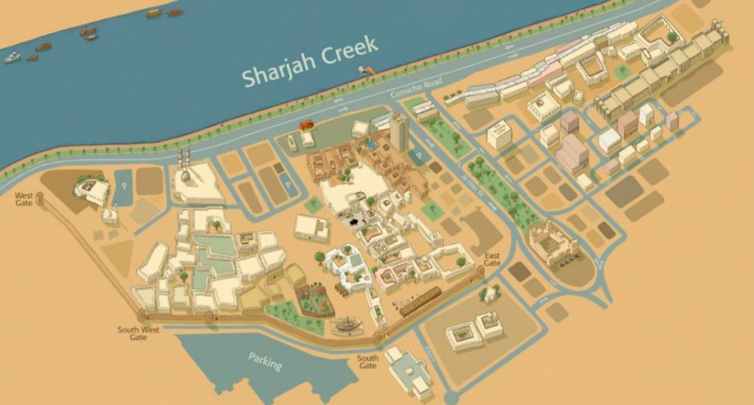

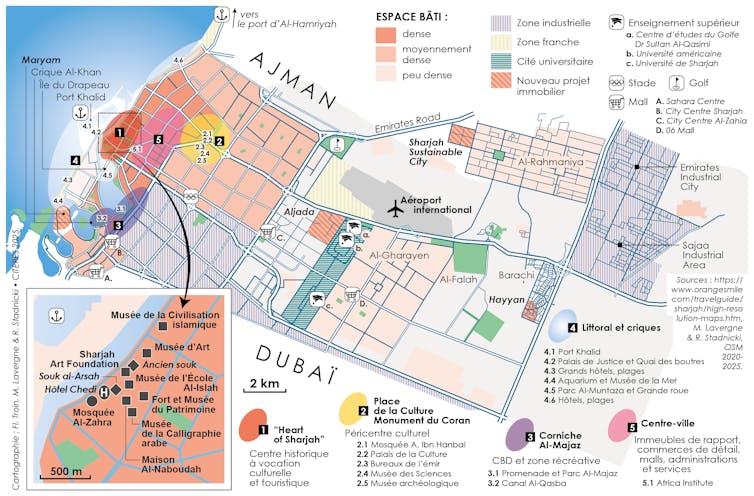

En deuxième lieu, l’Émirat investit dans l’art et la culture depuis le début des années 1990, notamment à travers la Sharjah Art Foundation qui organise la Biennale d’art contemporain. À cet événement culturel majeur s’ajoutent la Foire internationale du livre organisée chaque année depuis 1982 et, depuis 2013, le Festival international du cinéma pour la jeunesse, ainsi que l’ouverture d’une douzaine de musées et galeries dans la ville qui participent à l’animation du secteur Heart of Sharjah. La Sharjah Art Foundation implique directement la famille régnante et est dirigée par Hoor Al-Qasimi, fille de l’Émir. Sharjah se positionne ainsi sur une scène mondialisée tout en attirant des flux d’acteurs et d’amateurs à fort capital culturel.

Sharjah laisse ainsi à Dubaï, arrivée plus tardivement sur le « marché de l’art » (Art Dubai Fair depuis 2007, inauguration du quartier artistique Alserkal Avenue dans d’anciens entrepôts industriels d’Al-Quoz en 2008), la partie strictement commerciale.

En troisième lieu, un renouveau institutionnel est à relever en matière d’urbanisme. Ce phénomène se manifeste notamment par l’augmentation de parts de marché acquises ces dernières années par l’entreprise publique Shurooq, fondée au début des années 2010 et dirigée par l’autre fille de l’Émir, Bodour Al-Qasimi. À travers l’élargissement de son champ d’action, qui va désormais de la réhabilitation du centre-ville aux nouveaux projets de gated communities périurbaines, en passant par le développement d’espaces publics (parcs Al-Muntaza et Al-Rahmaniyah, promenades Al-Majaz et Qasba) et de resorts touristiques sur la côte Est de l’Émirat (grâce à ses exclaves Kalba et Khor Fakkan, Sharjah est le seul des sept Émirats de la Fédération à regarder à la fois le golfe Persique et le golfe d’Oman), Shurooq assume le redéploiement de l’État dans toutes les sphères de l’aménagement du territoire.

La montée en puissance de l’entreprise est justifiée, d’après une cadre dirigeante que nous avons interrogée en 2023, par la nécessité de réguler le secteur de l’immobilier, jusque-là aux mains d’acteurs privés, d’installer un intermédiaire entre la population et l’État pour toutes les questions d’aménagement et d’urbanisme, ou encore de renforcer les liens avec toutes les autres institutions publiques en charge du territoire. Shurooq cherche donc à se placer au cœur du système institutionnel, à incarner autant la vision de l’Émir – ne pas basculer dans le « tout-commercial » et « garder ses racines » ainsi que le souci du « bien commun » et de la « croissance progressive », dans les termes de la cadre dirigeante – que les besoins de la population.

La démolition de l’urbanisme moderniste passablement délabré, pourtant déjà bien engagée à Sharjah, au profit d’un « master plan romantique et authentique » promis généralement par les promoteurs, n’est ainsi « pas souhaitable » selon cette femme qui reconnaît un attachement de la population à ce patrimoine récent, ainsi que le déploiement d’une « vie organique » en ces lieux ; « tout ne peut pas être planifié », insiste-t-elle à rebours des « visions stratégiques » descendantes de l’aménagement s’appliquant en général dans le pays.

L’entreprise Shurooq est malgré tout amenée à faire des compromis en s’associant, sous la forme de joint-ventures, à des promoteurs privés performants des Émirats arabes unis (Eagles Hills pour le projet d’aménagement de l’île Maryam et Diamond pour le nouveau quartier Sharjah Sustainable City, par exemple). Mais alors que la responsable rencontrée reconnaissait que Shurooq pouvait manquer d’expertise à ses débuts, ce qui justifiait ces partenariats, elle estime que son entreprise est désormais pleinement compétente et légitime pour porter seule des projets urbains sur le territoire de l’Émirat, sans toutefois réprouver ces partenariats public/privé en cours.

Tournant immobilier

Cette triple stratégie, conservatrice, artistique et institutionnelle, a tendance à distinguer Sharjah du reste des villes émiriennes, et même parfois à susciter l’admiration de certains acteurs urbains du pays. Un fonctionnaire du Département des Municipalités et des Transports d’Abu Dhabi nous exprimait ainsi en 2023 son intérêt pour le modèle de développement de Sharjah, soutenu par un Émir « lumineux », où « tout n’est pas régi par l’argent ».

Mais cette distinction s’estompe sur d’autres aspects du développement actuel de Sharjah. Frontalière de Dubaï, elle constitue un débouché naturel de la poussée métropolitaine dubaïote. Alors que la ville a longtemps tiré ses revenus de l’hébergement des travailleurs expatriés (employés à Dubaï mais aussi sur le port industriel de Hamriyah situé entre Sharjah et Ajman), ressource « peu valorisante », elle peut désormais doper son économie immobilière, sur un segment à plus forte valeur ajoutée : en 2023, l’Émirat de Sharjah a connu un essor remarquable de ses activités immobilières. Le total des transactions a dépassé les 19 milliards de dirhams émiratis (AED) (soit 4,8 milliards d’euros environ), marquant une augmentation significative de 14,6 % par rapport à l’année précédente. Des investisseurs de 97 nationalités différentes ont en outre participé au marché immobilier de l’Émirat au cours de la même année.

Les citoyens émiriens, en particulier, ont investi 11,1 milliards d’AED (2,8 milliards d’euros) dans 15 857 propriétés.

Non seulement les derniers produits livrés à Sharjah ressemblent de plus en plus à ceux de Dubaï – le cas de Sharjah Sustainable City, duplication de Dubai Sustainable City par le promoteur Diamond (associé à Shurooq pour le cas de Sharjah), en est un bon exemple –, mais les promoteurs de Sharjah viennent aussi pénétrer l’espace dubaïote.

Ainsi, en mars 2022, les deux promoteurs privés Arada et Alef ont occupé l’entrée principale du mall de Dubaï Festival City avec des maquettes géantes et des petits espaces de vente. La clientèle de Sharjah, coutumière de ces lieux, est principalement visée et, avec elle, les investisseurs refroidis par la flambée des prix à Dubaï, ainsi que, de plus en plus, la clientèle internationale qui pourrait supporter un léger décentrement par rapport à l’axe Dubaï/Abu Dhabi à condition de pouvoir accéder à des produits immobiliers offrant les mêmes standards à des tarifs inférieurs.

C’est à cette dernière clientèle que s’adressait prioritairement la chargée de communication du projet Hayyan (Alef), une gated community en construction à l’extrême sud de Sharjah, rappelant aux clients du mall qu’elle interceptait la possibilité offerte par la loi émirienne de revendre un bien acheté sur plan avant livraison du projet. Son homologue d’Arada, quant à lui, vantait les mérites de la nouvelle centralité urbaine Aljada, dont le slogan est « The new downtown of Sharjah » (voir ci-dessous), auprès des étudiants de Sharjah à qui leurs parents pourraient offrir un appartement dans ce nouveau quartier situé à proximité de l’Université américaine de Sharjah, la première des institutions académiques fondées sur le modèle américain dans le Golfe, ouverte depuis 1997.

Ces logiques de développement immobilier qui s’imposent aujourd’hui à Sharjah sous l’effet de la proximité de Dubaï remettront-elles en question, à terme, les velléités de distinction de cette ville secondaire des Émirats arabes unis ayant fait le choix revendiqué de la modernité prudente ? Sharjah connaîtra-t-elle elle-même cet effet de mimétisme puis de saturation ?

Ces interrogations, suscitées par la rapidité de la poussée urbaine dans le nord du pays ainsi que par les rapports complexes entre les métropoles Abu Dhabi et Dubaï et les villes secondaires satellisées et parfois même inféodées, justifient de poursuivre l’investigation de Sharjah.

Seule la mise en perspective de toutes les échelles territoriales permettra d’éclairer le fonctionnement des systèmes urbains dans le Golfe et d’en mettre au jour les différenciations socio-spatiales, au-delà d’une apparente homogénéité dans l’application locale des normes de la mondialisation économique.

En raisonnant à la manière de Jennifer Robinson, qui incite à varier les référents géographiques de la recherche urbaine internationale, Sharjah incarnerait un certain « ordinaire » golfien – divers, connecté et même contesté – qui a trop peu retenu l’attention des chercheurs, dont l’une des missions est pourtant de combler le vide représentationnel et la faible historicité.

L’importance des rapports transnationaux « Sud-Sud » qui caractérisent la ville depuis sa formation ; les contradictions générées par la cohabitation des attitudes conservatrices et des volontés d’ouverture ; l’organicité de la vie urbaine dans des territoires quotidiens cosmopolites assez faiblement contrôlés apparus en marge d’un urbanisme par projet plus fortement encadré ; tout cela invite non seulement à désexceptionnaliser le Golfe urbain, mais aussi à voir en Sharjah un archétype possible de la confrontation des modernités urbaines contemporaines.

Ouvrage de Roman Stadnicki à paraître en 2026 : Au-delà de Dubaï. Projeter et produire la ville moderne dans le monde arabe, Éditions de l’Aube, collection « Bibliothèque des territoires ».