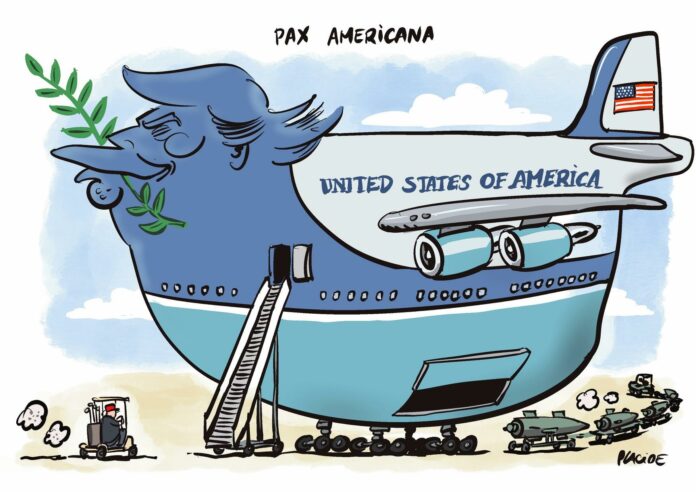

L’imprévisibilité stratégique américaine apparue sous Obama et bien avant et dont le Président Trump a fait une de ses marques de fabrique a sapé les bases de la crédibilité de la première puissance du monde à l’égard de ses alliés

Pendant une grande partie de l’après-guerre, la puissance des États-Unis a reposé sur la fiabilité stratégique. Alliés et adversaires partaient du principe que les engagements de Washington, bien que dictés par ses intérêts, étaient en grande partie prévisibles et ancrés dans des structures institutionnelles solides. Cette crédibilité permettait aux États-Unis de maintenir des alliances, de dissuader leurs adversaires et de façonner l’ordre international sans recourir en permanence à la coercition.

Mais cette crédibilité n’a jamais été figée. Au fil des décennies, des épisodes de retrait ont montré que les engagements américains pouvaient vaciller. Si sous Obama, cette tendance s’est accentuée avec un désengagement sélectif, la lassitude américaine s’est transformée en rupture avec Trump. L’impératif de crédibilité a été délibérément abandonné.

Ce qui avait commencé comme des retraits ponctuels est devenu une constante. Trump en a été le coup de grâce. Le moment où la fiabilité n’a plus été un invariant stratégique, mais une variable contingente, épidermique et réversible.

Des racines anciennes

Ce schéma a des racines anciennes. En 1983, après les attentats contre l’ambassade et la caserne des Marines à Beyrouth, Ronald Reagan — au plus fort de la guerre froide — ordonna le retrait des forces américaines du Liban, montrant que les déploiements américains pouvaient disparaître du jour au lendemain. Après le retrait soviétique d’Afghanistan, George H. W. Bush et le directeur de la CIA William Casey se désengagèrent, laissant derrière eux un champ de bataille fragmenté qui allait marquer durablement la sécurité mondiale. En 1994, la décision de l’administration Clinton de ne pas intervenir face au génocide au Rwanda — traumatisée par la Somalie — renforça l’idée que l’engagement américain était sélectif. L’abandon collectif de l’Irak après la guerre du Golfe accentua encore ces doutes.

Il y eut cependant des moments de leadership décisif : en Bosnie, alors que l’Europe observait passivement les nettoyages ethniques, les États-Unis sont intervenus sous la pression de Fouad Ajami et Richard Holbrooke. Sans Washington, le génocide contre les musulmans de Bosnie se serait poursuivi. Cette histoire contrastée a enseigné au monde que les engagements américains pouvaient être puissants — mais jamais garantis.

L’invasion de l’Irak par George W. Bush en 2003, justifiée par un mélange de renseignements défaillants et d’ambition géopolitique, marqua un autre tournant. Présentée d’abord comme une démonstration de détermination américaine, l’occupation révéla au contraire les limites de l’endurance stratégique et de la capacité de reconstruction des États-Unis. La victoire militaire rapide fut suivie d’une occupation chaotique, de la dissolution des institutions irakiennes et de longues années d’insurrection.

Même après le « surge » de 2007, Washington se retira en 2011 sans avoir instauré un ordre politique stable, laissant des vides que l’Iran, les milices sectaires puis l’État islamique allaient exploiter. Cette séquence d’hyper-intervention suivie d’un retrait prématuré montra aux alliés comme aux adversaires que même leos engagements les plus ambitieux pouvaient s’effondrer lorsque la patience intérieure s’épuisait.

Avec Obama, un engagement sélectif

Obama arriva au pouvoir dans un contexte d’épuisement lié à l’Irak et à l’Afghanistan, et de crise financière. Il chercha à rééquilibrer la puissance américaine, à réduire les engagements extérieurs et à se concentrer sur l’Asie et la reconstruction intérieure. Stratégiquement, cette orientation avait une logique. Mais elle introduisit de nouvelles incertitudes.

En Libye, Washington « mena de l’arrière », évitant toute responsabilité dans l’après-guerre. En Syrie, la décision d’Obama de ne pas faire respecter sa « ligne rouge » sur les armes chimiques, en privilégiant un accord négocié par la Russie, envoya le signal que les garanties américaines étaient désormais soumises à des calculs prudents de coûts et de risques. L’accord nucléaire avec l’Iran (JCPOA) fut une réussite diplomatique, mais il inquiéta les alliés régionaux, qui y virent la volonté de Washington de remodeler les équilibres sans concertation. L’approche d’Obama éroda la crédibilité de manière graduelle : les alliés commencèrent à se couvrir discrètement, les adversaires à tester prudemment. L’engagement américain devenait plus sélectif et conditionnel.

Donald Trump, de l’ambiguïté à la volatilité

Trump marqua la rupture décisive. Il érigea l’imprévisibilité en doctrine. Il remit en question l’article 5 de l’OTAN, se retira de l’accord de Paris et du JCPOA, oscilla entre hostilité et flatterie envers les adversaires, et personnalisa la politique étrangère comme aucun président auparavant. Les alliances historiques devinrent des instruments de marchandage ; les garanties de sécurité, des leviers transactionnels. En Europe, sa rhétorique ébranla l’OTAN. Son approche vis-à-vis de l’Ukraine fut également incohérente — alternant indulgence envers Moscou et livraisons d’armes à Kyiv — guidée moins par une stratégie que par ses humeurs et calculs politiques, sapant à la fois la dissuasion et la crédibilité américaine. En Asie, les alliés subirent des revirements brutaux entre confrontation et accommodement avec la Chine. Les tarifs douaniers capricieux imposés à l’Inde, sans logique stratégique, irritèrent New Delhi et poussèrent le Premier ministre Modi à se rapprocher de Moscou et de Pékin, affaiblissant ainsi un contrepoids naturel à la Chine.

Au Moyen-Orient, les retraits militaires soudains, les initiatives de normalisation dans le Golfe et les escalades impulsives contre l’Iran créèrent autant d’occasions que d’inquiétudes. Plus révélateur encore, Trump conclut un accord bilatéral avec les Houthis, centré exclusivement sur la protection des intérêts américains — en particulier contre les attaques transfrontalières — ,sans exiger aucun engagement sur la sécurité de l’Arabie saoudite ou d’Israël.

Pour Riyad et ses partenaires du Golfe, ce fut le signe clair que Washington était prêt à négocier par-dessus leurs têtes, rompant avec des décennies de garanties implicites. Les acteurs régionaux s’ajustèrent en conséquence : certains cherchèrent à gagner la faveur personnelle de Trump par la flatterie ; d’autres, comme l’Iran, testèrent directement sa détermination ; beaucoup — Turquie et États du Golfe en tête — diversifièrent leurs relations diplomatiques et sécuritaires pour se prémunir contre le prochain revirement américain.

À l’échelle globale, la perception se cristallisa : les engagements américains n’étaient plus institutionnels, mais dépendants de l’homme à la Maison-Blanche. Trump n’initia pas ce déclin ; il le rendit incontestable et, aux yeux de beaucoup, irréversible.

Biden promit de restaurer les alliances, mais le retrait chaotique d’Afghanistan — en partie hérité de l’accord de Trump avec les talibans — renforça les perceptions de désengagement. Sur l’Ukraine, Taïwan et d’autres crises régionales, la politique américaine est restée prudente et contrainte par les dynamiques intérieures.

Les engagements réels sont désormais perçus comme temporaires et politiquement fragiles, susceptibles de basculer au prochain cycle électoral. Les alliés se couvrent : l’Europe débat de son autonomie stratégique ; les partenaires asiatiques diversifient ; les puissances du Moyen-Orient jonglent entre Washington, Moscou et Pékin. Les adversaires testent : la Russie en Ukraine, la Chine dans l’Indo-Pacifique, l’Iran régionalement.

Russie et Chine à l’horizon

Les institutions qui reposaient sur le leadership américain s’effritent. Le coût du maintien de l’influence a augmenté : la dissuasion nécessite davantage de déploiements, la diplomatie exige plus de concessions, la confiance doit être reconstruite au cas par cas. Un facteur souvent négligé est l’érosion de l’aide au développement américaine. Les budgets de l’USAID ont été réduits ou relégués au second plan, amoindrissant la présence civile américaine dans les États fragiles. Là où des programmes modestes renforçaient autrefois la gouvernance et projetaient la puissance douce américaine, des concurrents ont pris le relais — la Chine, par des financements d’infrastructures et l’envoi de forces de maintien de la paix, et la Russie via l’énergie et la sécurité.

La puissance douce multipliait jadis l’influence américaine à faible coût ; désormais, le même impact exige des moyens plus durs et plus coûteux. Cette érosion de la confiance stratégique va au-delà des alliances. Si partenaires et adversaires ne voient plus les États-Unis comme un ancrage stable, ils peuvent aussi se couvrir financièrement — en diversifiant leurs réserves, en contournant le système dollar et en développant des réseaux de paiement alternatifs. La primauté du dollar et la centralité des marchés américains reposent autant sur la confiance politique que sur les fondamentaux économiques. L’érosion de la crédibilité ronge silencieusement les deux.

Il faudra pour la restaurer bien plus qu’une rhétorique familière. Cela suppose une discipline stratégique, une protection des engagements contre les oscillations politiques internes, une continuité des signaux à travers les administrations et une réinvestissement dans les instruments — militaires, diplomatiques et développementaux — qui rendent l’influence durable et soutenable.

Faute de cela, les États-Unis resteront puissants, mais ne seront plus dignes de confiance.