Emmanuel Macron vient d’en faire l’annonce officielle : en septembre, la France reconnaîtra l’État palestinien. Qu’implique cette décision, que changera-t-elle concrètement et au niveau symbolique, aussi bien pour les Palestiniens que pour l’image de la diplomatie française ? « Lhe Conversation » nous propose un entretien avec la politiste Myriam Benraad, spécialiste du Moyen-Orient.

Senior Lecturer in International Politics, Negotiation & Diplomacy, Sciences Po

L’annonce officielle d’une prochaine reconnaissance de la Palestine peut-elle avoir un effet sur l’image de la France dans le monde arabe ?

On ne dispose pas de suffisamment de sondages et d’enquêtes crédibles sur l’évolution de l’opinion dans les pays arabes vis-à-vis de la France pour en juger ; mais cette annonce pourrait constituer un tournant symbolique dans la manière dont la France est perçue par les populations locales. Car la question palestinienne, on le sait bien, demeure un point de fixation durable et central dans cette région. Or, ces dernières années, l’impression s’était propagée que la France se montrait beaucoup trop compréhensive à l’égard d’Israël dans sa confrontation avec les Palestiniens. Et aussi, au fond, que la France n’était plus qu’un acteur secondaire, voire impuissant, que le temps où elle pouvait infléchir certains conflits au Moyen-Orient et peser sur les négociations était révolu depuis longtemps.

Cette annonce est-elle de nature à peser d’une façon ou d’une autre sur la situation des Palestiniens ?

Dans l’immédiat, elle ne changera malheureusement pas grand-chose. La bande de Gaza est un champ de ruines, plongée dans une crise humanitaire de très long terme dont on peine à entrevoir la fin.

Il reste que depuis le début de cette crise, même si l’influence de la France est restreinte, Paris n’a cessé, à l’échelle de toutes les instances multilatérales, de rappeler les principes du droit international, notamment humanitaire, ainsi que la nécessité d’un cessez-le-feu et d’une solution politique. La France a pris ses distances avec le hard power américain et israélien pour tenter de jouer de son soft power et, ainsi, se présenter comme le pilier d’un multilatéralisme profondément ébranlé par la guerre à Gaza.

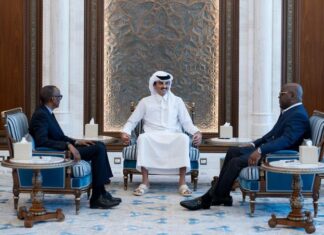

j<a France copréside avec l’Arabie saoudite la conférence sur la Palestine qui vient de s’ouvrir à l’ONU. C’est un duo plutôt inédit…

Le rapprochement avec Riyad s’explique assez simplement au niveau politique. L’Arabie saoudite est un poids lourd régional, partie prenante de toutes les discussions diplomatiques, sur toutes les crises.

Sur la question palestinienne, sa position est depuis le début très ambivalente. L’Arabie saoudite demeure en effet un allié stratégique des États-Unis, qui sont eux-mêmes le premier soutien d’Israël ; dans le même temps, elle s’est jointe à la Ligue arabe pour dénoncer la situation à Gaza. La France cherche à jouer de son influence auprès des Saoudiens pour les pousser à accroître la pression sur leurs alliés américains et, à travers eux, sur les Israéliens, dans le sens d’une désescalade du conflit.

En outre, l’Arabie saoudite aura certainement un rôle majeur à jouer dans la reconstruction de Gaza : on attend beaucoup d’elle, ne serait-ce qu’en raison de sa puissance financière. Cette reconstruction ne se fera pas uniquement par le biais de Riyad, mais avec l’appui d’autres pays de la région. Il me semble d’ailleurs que la notion de régionalisation du règlement des crises au Moyen-Orient n’est pas suffisamment mise en avant. La question palestinienne est une question internationale, certes, mais elle est avant tout une question régionale, voire une question arabe.

Au-delà du financement de la reconstruction, il y a dans la vision française une dimension politique. Dans l’interview que le ministre des affaires étrangères Jean-Noël Barrot a accordée dimanche dernier à La Tribune, il déclare : « J’espère que pour la première fois, les pays arabes condamneront le Hamas et appelleront à son désarmement. »

D’un point de vue diplomatique, affirmer que les pays arabes ne condamnent pas le Hamas me paraît maladroit. En réalité, beaucoup des États voisins d’Israël, que ce soit la Jordanie, l’Égypte ou un certain nombre de pays du Golfe, ont interdit la confrérie des Frères musulmans dont le Hamas est issu et, bien entendu, également le Hamas en tant que tel.

Tous les efforts de Paris et des autres pays qui s’impliquent dans une recherche de règlement de la crise actuelle ne seront-ils pas rendus vains si Israël, comme certains de ses ministres l’ont laissé entendre, décidait d’annexer officiellement Gaza et la Cisjordanie ?

Il faut rappeler qu’avant le 7 octobre 2023, Israël avait amorcé un processus de normalisation de ses relations avec un plusieurs États de la région. Je pense évidemment aux accords d’Abraham de 2020, mais aussi aux traités de paix plus anciens, et toujours en vigueur, avec Le Caire et Amman. En outre, des négociations sont très discrètement conduites avec le nouveau pouvoir de Damas pour essayer d’obtenir une décrue des hostilités en Syrie. Au Liban, Israël est engagé dans des discussions afin d’obtenir un apaisement dans le sud de ce pays.

Israël n’a pas investi toute cette énergie à remodeler le Moyen-Orient à son avantage pour perdre ces gains ; c’est pourquoi je ne crois pas que ses élites politiques et militaires procéderont à une annexion finale de Gaza et de la Cisjordanie. Qu’Israël mue en puissance occupante pour un temps à Gaza, cette optique me semble en revanche inévitable. Toutefois, l’État hébreu aura tout intérêt à transmettre rapidement le témoin.

Et ce témoin, à qui Israël pourrait-il le transmettre ?

Je songe à une force régionale.

Pas à l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas ?

Il n’y a pratiquement plus d’Autorité palestinienne en place. Ce qui reste de cette entité n’est absolument pas en mesure de prendre en charge la bande de Gaza, que ce soit politiquement ou économiquement, au vu de l’étendue des destructions. En revanche, on pourrait imaginer, sous certaines conditions, des engagements et garanties de la part d’États arabes qui prendraient le relais et, in fine, participeraient de la recomposition d’une gouvernance palestinienne dont les contours seraient à esquisser plus précisément.o

Mais la France reconnaît l’Autorité palestinienne comme étant l’unique entité à même de gérer la Palestine, donc y compris Gaza…

C’est la position officielle de Paris, en effet. Mais il suffit de se rendre en Cisjordanie pour constater que l’Autorité palestinienne n’y opère que par une gestion des affaires courantes. Si demain advient une explosion de violence, c’est l’armée israélienne qui s’y substituera, comme c’est déjà en large part le cas. On l’a encore constaté lors des affrontements des derniers mois.

Et puis, au-delà des annonces, Israël n’acceptera pas d’Autorité palestinienne forte car celle-ci, dans le passé, a aussi pris les armes contre lui. Avant l’émergence du terrorisme islamiste tel que revendiqué par le Hamas, l’OLP, des décennies durant, a recouru à l’action terroriste au nom de la cause palestinienne, dans un registre certes nationaliste. Les Israéliens n’ont donc aucune véritable confiance dans l’Autorité palestinienne.

Surtout, l’évolution récente de la société et de la classe politique israéliennes montre bien l’absence de tolérance à l’idée de vivre à la frontière un État palestinien de plein droit. Aux yeux d’une majorité d’Israéliens, ce serait courir le risque de subir un nouveau 7 Octobre. Une critique plus structurée de la guerre à Gaza émerge actuellement en Israël, y compris au sein de l’armée, mais le traumatisme est toujours trop présent. D’où les réactions violentes qui se sont exprimées contre la décision d’Emmanuel Macron, accusé par les plus radicaux d’être le promoteur d’une reconstitution de la menace terroriste palestinienne.

Autrement dit, tant qu’Israël et, derrière lui, les États-Unis, ne seront pas eux-mêmes réellement favorables à la solution à deux États, la Palestine peut bien être reconnue par plus des trois quarts des États de l’ONU, cela ne changera rien…

Effectivement. La déclaration d’Emmanuel Macron ne modifiera rien sur le terrain. Près de 150 nations ont d’ores et déjà reconnu l’État de Palestine. Cet État, du point de vue du droit international, existe par conséquent, et en réalité depuis le plan de partage de la Palestine mandataire en 1947. Cependant, sur le terrain, cet État est irréalisable pour des considérations territoriales, démographiques, politiques et sécuritaires.

Dès lors, quel avenir pour ces deux peuples ?

Après l’échec des accords d’Oslo au tournant du nouveau millénaire, on avait vu émerger une nouvelle génération, à la fois du côté palestinien et du côté israélien, qui considérait que la seule option viable était finalement celle d’un État unique, où les Palestiniens jouiraient de tous leurs droits en tant que citoyens.

Cette idée d’un État d’Israël cosmopolite, rassemblant Juifs, Arabes et autres minorités, renouait alors avec le projet initial d’une frange du sionisme historique, principalement laïque et déchirée entre son attachement à l’Europe, un nationalisme juif et ces idéaux cosmopolites. La déclaration d’indépendance de l’État d’Israël du 14 mai 1948 pose aussi que celui-ci « développera le pays au bénéfice de tous ses habitants », « sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix » et « assurera une complète égalité de droits sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race ou de sexe ».

Aujourd’hui, des logiques religieuses messianiques ont pris le dessus, une loi sur le caractère juif de l’État a été adoptée en 2018, et les relations entre Arabes et Juifs israéliens se sont terriblement dégradées depuis le 7 Octobre et le lancement de la guerre à Gaza. On n’a jamais été aussi loin d’une solution, à deux États ou sous d’autres formes.

À lire aussi : Réimaginer des horizons politiques en Israël/Palestine

Pourtant, des pistes existent, comme celle d’une confédération de deux nations souveraines qui vivraient en partenariat sur un même territoire. Un tel consociationalisme, théorie politique offrant de gérer de profondes divisions ethno-confessionnelles au sein de sociétés par des accords de partage du pouvoir, prendrait en l’occurrence le contre-pied à la fois de la solution à deux États, dont le cadre a amplement été entamé depuis l’échec des accords d’Oslo, et d’une solution à un État unique en laquelle une infime minorité continue de croire. Mais là encore, ce scénario est-il un jour susceptible de se matérialiser, tant les violences se sont partout multipliées et exacerbées entre Israéliens et Palestiniens ?

À lire aussi : Israël-Palestine : la solution de l’État unique

Dans l’absolu, pour qu’une option politique puisse voir le jour, il faudra que ces communautés acceptent de coexister. J’ai évoqué le durcissement de la société israélienne ; mais qu’en est-il de la société palestinienne ? Après les bombardements, des dizaines de milliers de morts et la famine générale, la population de Gaza pourra-t-elle accepter cette coexistence avec Israël ? Pourra-t-elle d’ailleurs rester au milieu des décombres ou s’achemine-t-on vers un exode inexorable, et par quels moyens ?

En effet, cet exode est-il possible aujourd’hui ?

Pratiquement pas, car la seule voie de sortie, vers l’Égypte, est fermée, Le Caire ne souhaitant surtout pas courir le risque de voir deux millions de Gazaouis s’installer sur son sol. Pour justifier le refus de les laisser entrer massivement, les régimes de la région affirment qu’Israël cherche à provoquer une nouvelle Nakba, et qu’une fois que les Palestiniens de Gaza se seront installés en Égypte, et ceux de Cisjordanie en Jordanie, le chemin du retour leur sera définitivement fermé.

Pour ces régimes, il est hors de question que les Palestiniens quittent leur terre d’origine. Ce discours suffit à justifier le maintien de la fermeture des frontières auprès d’opinions publiques certes ulcérées par le sort qu’Israël inflige aux Palestiniens, mais qui ne veulent en aucun cas que Nétanyahou ait gain de cause et que les Gazaouis soient contraints d’abandonner leurs terres. Et côté palestinien, domine le sentiment d’être assiégé par Israël, mais aussi abandonné par de supposés frères arabes qui n’ont guère mobilisé leurs armées contre Israël au-delà des déclarations souvent incendiaires.

En avril, Emmanuel Macron avait dit souhaiter qu’en contrepartie de sa propre reconnaissance de la Palestine, Israël soit reconnu par les États arabes. Ce calcul est-il voué à l’échec ?

À ce stade, il me semble que oui. Ces États peuvent en effet ignorer leurs opinions publiques, mais jusqu’à un certain point. Aucun régime arabe aujourd’hui ne veut courir le risque de provoquer une explosion de colère et un soulèvement comparable à ceux de 2011 ; or il n’est pas impossible que la reconnaissance d’Israël suscite des réactions brutales. La guerre de Gaza, depuis près de deux ans, sans même évoquer ce qui l’a précédée, a causé, pour des générations entières, en Israël comme dans le monde arabe, si ce n’est une haine insurmontable, au moins une défiance puissante et durable. Il faudra beaucoup plus que de simples mesures symboliques comme la reconnaissance de la Palestine pour surmonter l’ampleur des séquelles.

Propos recueillis par Grégory Rayko