La récente défense de la politique étrangère de Donald Trump par Robert C. O’Brien dans Foreign Affairs relève moins de la stratégie que de la flatterie. L’expert y dépeint une Amérique restaurée — musculaire, respectée, crainte — dirigée par un président dont le « peace through strength » aurait, selon lui, ramené l’ordre dans un monde chaotique. Ce qui est juste largement erroné

Mais derrière cette autosatisfaction se cache une insécurité plus profonde : celle d’une puissance moins crédible, plus isolée, plus ignorée et davantage dépendante du spectacle que de la substance. O’Brien confond la peur avec le respect, la coercition avec la diplomatie, et l’armement avec la paix.

Robert C. O’Brien affirme que Trump aurait « renforcé » l’OTAN et provoqué « le plus grand réarmement européen depuis la Seconde Guerre mondiale ». En réalité, la poussée de défense européenne ne découle pas de l’admiration mais de l’anxiété. Les gouvernements européens s’arment parce qu’ils ne font plus confiance à la fiabilité de Washington. Le souvenir de Trump remettant en cause l’article 5, menaçant de se retirer et traitant l’Alliance comme une police d’assurance payante plane encore sur chaque sommet. Le réarmement de l’Allemagne et de la Pologne, tout comme les déploiements arctiques du Danemark, sont autant de garanties contre l’imprévisibilité américaine. Même la présence danoise renouvelée dans l’Arctique découle de la crainte de l’aventurisme américain et des propos désinvoltes de Trump sur l’annexion, non de la loyauté. L’Alliance est peut-être plus lourde d’armements, mais plus légère en confiance. Le harcèlement de Trump n’a pas ravivé l’OTAN — il l’a ébranlée.

Le même schéma s’est étendu au-delà de l’Europe. Son approche à la fois brûlante et glaciale de l’Ukraine en a illustré toute la confusion. Il a alterné entre l’extorsion et l’apaisement, suggérant qu’il « laisserait la Russie prendre ce qu’elle veut » et allant jusqu’à offrir à Poutine des morceaux de l’Ukraine qui ne lui appartenaient pas — sans que Poutine, pourtant, ne morde à l’hameçon. Ce geste a révélé à la fois la vision transactionnelle que Trump se fait de la souveraineté et les limites de sa propre influence. Ce n’était pas de la diplomatie, mais de l’improvisation à la recherche d’un marché. Ailleurs, l’Inde — jadis courtisée comme pilier de l’Indo-Pacifique — a maîtrisé l’art d’ignorer Washington. Après les crises tarifaires de Trump et les maladresses de ses émissaires, New Delhi a doublé son engagement au sein des BRICS, renforcé sa coopération militaire avec Moscou et tissé discrètement des liens avec le Brésil. Ce n’est pas un partenariat : c’est une défiance assumée.

L’arithmétique d’O’Brien relève tout autant du fantasme. Un budget de défense à un billion de dollars marquerait la plus forte hausse en temps de paix de l’histoire américaine — dans un contexte de déficits records, d’inflation et de croissance ralentie. Sous la fanfaronnade se cache la fragilité : les salaires stagnent, les prix grimpent et le dollar s’affaiblit face à l’or comme aux cryptomonnaies. Une telle escalade militaire est intenable sans coupes sociales profondes ou sans endettement politiquement suicidaire. Les alliés non plus ne consacreront pas « 5 % de leur PIB » à la défense : aucune démocratie ne l’a jamais fait en temps de paix. Les contrats d’armement tant vantés avec l’Arabie saoudite, censés être dévoilés ce mois-ci et présentés comme la preuve du génie stratégique de Trump, se sont déjà réduits — et rien ne garantit qu’ils se matérialiseront un jour. Les systèmes Patriot, exhibés comme boucliers de dissuasion du Golfe, se sont révélés impuissants lors de la récente frappe suborbitale israélienne sur Doha — rappel brutal que la technologie américaine ne garantit plus la sécurité. L’initiative du « Dôme d’or » qu’O’Brien présente comme visionnaire n’est qu’un écho reaganien : irréalisable sur le plan technique, ruineuse financièrement et creuse sur le plan stratégique. Relancer les essais nucléaires reviendrait à déchirer des décennies d’architecture de contrôle des armements et à relancer une course aux armes. Ce n’est guère de la stratégie : c’est du théâtre financé par la dette.

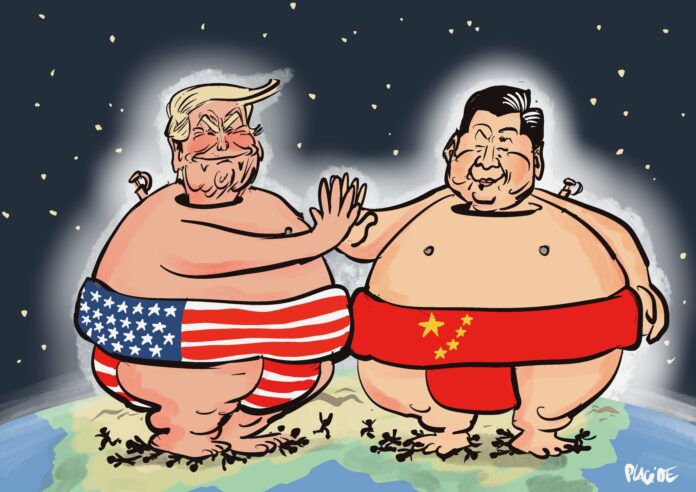

La coercition, quant à elle, n’a pas compensé l’échec diplomatique. O’Brien vante les droits de douane et les sanctions de Trump comme des instruments de paix ; en pratique, ils ont aliéné les partenaires et accéléré les efforts mondiaux pour contourner le dollar. La Chine, les États du Golfe et même le Brésil ont discrètement développé des circuits d’échanges dé-dollarisés, suscitant l’inquiétude jusque dans le propre parti de Trump. Les « tarifs pour la paix » sont devenus un euphémisme pour le vandalisme économique : des alliés humiliés, des chaînes d’approvisionnement perturbées, la confiance gaspillée. La même incohérence a marqué sa politique chinoise. Après avoir brandi la menace d’un embargo sur les terres rares, Pékin l’a mis au défi ; Trump a cédé le premier, accordant de nouvelles exemptions d’importation tout en qualifiant cela de « pause stratégique ». Il a pris un repli tactique pour un signe de force et remis à la Chine l’initiative. Comme l’a souligné Rush Doshi — le chercheur que lisent même les conseillers de Trump — le navire du « containment » a depuis longtemps levé l’ancre ; parvenir à un équilibre est désormais le seul objectif réaliste. Cela exige humilité, réhabilitation des alliances et reconnaissance des erreurs passées — autant de vertus que la politique étrangère de Trump ne peut offrir. L’Amérique ne peut équilibrer Pékin si elle n’arrive même plus à convaincre Berlin.

La décadence se reflète dans son corps diplomatique. Les émissaires choisis non pour leur compétence mais pour leur loyauté — des courtisans déguisés en stratèges — ont affiché le déclin intellectuel de l’administration. Leur ignorance des dynamiques locales sautait aux yeux de chaque chancellerie, de Riyad à New Delhi. Les professionnels furent remplacés par des affidés, et le monde l’a remarqué. Les « accords de paix » fragiles de Trump entre des pays dont il peinait à prononcer les noms — de l’Arménie au « Ruhwanda » — ont révélé le vide derrière le spectacle. Son « bilan éclatant » au Moyen-Orient se dissout sous l’examen. Les frappes américaines et israéliennes sur les installations nucléaires iraniennes ont peut-être retardé le programme, mais elles risquent d’entraîner Washington dans une seconde confrontation au service d’Israël. Ces attaques ont enflammé le nationalisme, affaibli les modérés iraniens partisans d’une entente avec les États-Unis et enhardi les factions dures. Le Hezbollah, les Houthis et le Hamas sont meurtris mais loin d’être brisés. L’accord discret de Trump avec les Houthis — centré sur la protection des navires américains plutôt que sur la sécurité de la navigation pour tous — illustre cette myopie. Sa campagne de « pression maximale » a produit l’épuisement, non la paix, laissant un vide aujourd’hui exploité par la Russie, la Chine et la Turquie. Les États-Unis demeurent puissants, mais ne sont plus indispensables.

Sur le plan intérieur, le populisme de Trump a commencé à se dévorer lui-même. En purgeant les républicains jugés « pas assez MAGA », il fragmente son propre mouvement autour des questions économiques, du soutien aveugle à la guerre de Gaza, de nouvelles velléités de conflit avec le Venezuela et du dossier Epstein. Ses prétendues « frappes contre les bateaux de trafiquants » dans les Caraïbes ont à peine effleuré le flux de fentanyl qui transite par le Mexique et le Canada, non par les eaux vénézuéliennes. Mahmood Mamdani, élu maire de New York par une victoire écrasante en reprenant à son compte le style d’authenticité improvisée de Trump, appelle cela « la politique de la performance » : dire ce qu’on pense, et l’appeler vérité. Ce monopole de l’improvisation est devenu la nouvelle grammaire du populisme, désormais imitée jusque par ses rivaux démocrates.

O’Brien rejette les critiques comme défaitistes, mais le véritable déclin est moral et intellectuel — le remplacement de la compétence par la loyauté, de l’analyse par la propagande. Son langage — « les critiques réduits au silence », « une grande et belle loi », « Trump montre la voie » — relève du meeting, non de la revue d’idées. Sur tous les continents, l’influence américaine s’érode parce que la crédibilité a été troquée contre la fanfaronnade. L’Europe s’arme par crainte, l’Inde se couvre, le Golfe improvise, et le Sud global détourne le regard. La reconnaissance de la Palestine par des alliés de premier rang, la défiance envers les tarifs et la formation silencieuse de nouvelles coalitions témoignent d’une même réalité : l’Amérique n’est plus obéie simplement parce qu’elle l’exige. Elle est encore crainte, surtout lorsqu’elle est erratique, mais la peur sans respect est le prélude à l’isolement.

L’illusion de la force est plus dangereuse que la faiblesse elle-même. Un pistolet vide, dit-on, finit par tuer celui qui le tient. La vision d’O’Brien d’une Amérique hyper-militarisée et économiquement coercitive n’est ni soutenable ni morale. Elle confond la gesticulation avec la dissuasion, et la dissuasion avec la paix. La véritable force — celle qui a jadis défini le pouvoir américain — résidait dans la crédibilité, la persuasion, le sérieux et la maîtrise de soi : la confiance de diriger sans intimider, de se défendre sans dominer. Les États-Unis peuvent retrouver cette posture, mais seulement s’ils redécouvrent ce que dissimule la flatterie d’O’Brien : que le « peace through strength » ne signifie rien sans sagesse, retenue et finalité. Sans elles, la force n’est qu’un bruit creux : fort, anxieux, et au bout du compte, vide.