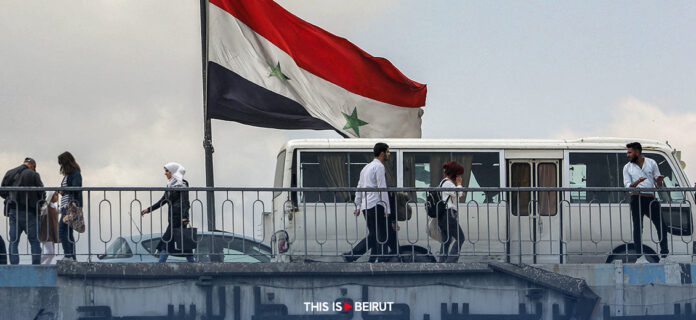

Entre destructions quotidiennes au sud de la Syrie et tractations diplomatiques à New York, le président par intérim Ahmad el-Chareh tente d’imposer son pouvoir fragile. Mais ses ouvertures vers Israël, sous condition américaine, révèlent un pari risqué et aux résultats incertains.

La Syrie vit aujourd’hui un étrange dédoublement. Au sud du pays, les habitants de Hamidiyé ou de Quneitra voient l’armée israélienne entrer, détruire, puis repartir, laissant derrière elle des maisons rasées et des vies brisées. Mohammad al-Ali, fonctionnaire de cinquante ans, montre les décombres de sa maison détruite au bulldozer. Quinze autres ont subi le même sort, dit-il, pour permettre le passage des chars. Human Rights Watch dénonce des « crimes de guerre », les Casques bleus peinent à contrôler la zone tampon définie en 1974, et la population vit au rythme des incursions et des frappes.

Israël justifie ces opérations par la nécessité de sécuriser sa frontière et d’empêcher toute implantation du Hezbollah ou de l’Iran. Mais sur le terrain, la logique sécuritaire se traduit en souffrances humaines : familles déplacées, enfants traumatisés, villages réduits en ruines. « Nous avons perdu tout espoir », lâche un fermier de Zaytoun-Hafir, montrant des obus israéliens abandonnés dans ses champs.

Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, Ahmad el-Chareh s’efforce d’apparaître comme un président pragmatique. Ancien apparatchik revenu d’exil, il a pris la tête d’une Syrie exsangue après la chute d’Assad. Sans ressources militaires suffisantes, miné par une économie en lambeaux, il cherche à imposer un nouveau récit : la paix par un accord de sécurité avec Israël, censé remplacer celui de 1974. Mais derrière ce pari, se cache une autre urgence : obtenir la levée des sanctions internationales qui étranglent le pays.

Israël temporise, Washington hésite, l’Iran veille

Le jeu diplomatique est serré. Pour Israël, l’essentiel n’est pas la reconstruction syrienne, mais la certitude que l’Iran et le Hezbollah soient durablement tenus à l’écart. D’où les frappes répétées dans le sud, manière de rappeler que la sécurité d’Israël prime sur toute négociation. Pour Washington, toute avancée dépend d’« actes irréversibles » : fin des frappes indiscriminées de l’armée syrienne, coopération humanitaire avec l’ONU, et prise de distance réelle avec Téhéran.

Chareh tente de concilier ces exigences contradictoires. Sa rhétorique est simple : « Quiconque s’oppose à la levée des sanctions se range du côté de l’ennemi israélien. » Elle vise à rallier un nationalisme fatigué, mais peine à masquer une dépendance croissante aux conditions américaines et israéliennes. L’Iran, de son côté, refuse de voir son influence réduite dans le sud syrien et multiplie les rappels à l’ordre. La Russie, elle, joue sa propre partition, conditionnant son soutien à Damas à des concessions sur l’Ukraine.

Dans ce contexte, la marge de manœuvre de Chareh est infime. Trop de concessions à Israël, et il sera perçu comme un traître par une opinion publique encore attachée à l’« axe de la résistance ». Trop peu, et Washington refusera d’alléger les sanctions, maintenant la Syrie dans son marasme. Israël, de son côté, temporise, préférant maintenir un statu quo armé plutôt que de risquer un accord fragile.

Au final, Ahmad el-Chareh joue sa survie politique sur un pari à haut risque. Mais dans les villages du sud, les bulldozers israéliens et les frappes aériennes pèsent bien plus lourd que les discours de New York. Le président syrien avance à découvert : s’il échoue, il risque de n’être qu’une parenthèse vite refermée dans l’histoire de son pays.