L’arrestation spectaculaire de Nicolas Maduro par les États-Unis n’est pas un simple épisode latino-américain. Elle marque une rupture stratégique majeure. À Caracas, Washington a parlé au monde entier, mais surtout à l’Iran, au Hezbollah et à tous ceux qui doutaient encore de la nouvelle grammaire de la puissance américaine.

Il y a des images qui fissurent l’ordre du monde. Celle d’un président en exercice extrait de son palais, exfiltré par une armée étrangère et promis à un tribunal new-yorkais en fait désormais partie. En frappant Caracas, les États-Unis n’ont pas seulement neutralisé un régime honni. Ils ont posé un acte fondateur, brutal, assumé, qui redessine les lignes rouges et les hiérarchies.

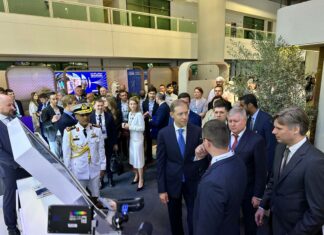

Depuis sa résidence de Mar-a-Lago, Donald Trump n’a pas cherché à s’en cacher. Entouré de ses chefs militaires, il a laissé entendre que le temps des demi-mesures était révolu. Plus de longues négociations, plus de patience stratégique. Place à une doctrine simple, martelée depuis son premier mandat et désormais appliquée sans fard : la paix par la force, ou plus exactement, l’ordre par la contrainte.

Ce qui s’est joué au Venezuela dépasse de loin le sort de Nicolas Maduro. L’opération « Détermination absolue » inaugure une nouvelle séquence de l’hégémonie américaine, où la souveraineté devient conditionnelle, et le droit international, variable d’ajustement.

Le choc de la démonstration

La sidération a été mondiale, mais les réactions, elles, ont été mesurées. Trop mesurées, diront certains. La Turquie a appelé à la retenue. Les capitales du Golfe se sont tues. Israël, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a salué un « moment historique ». Le silence, dans ce cas précis, n’est pas de l’indifférence. Il est une forme de lucidité inquiète.

Au Moyen-Orient, chacun a compris le message. Si un président, à la tête d’un État souverain, peut être arrêté manu militari, alors aucun régime n’est à l’abri. Les condamnations les plus véhémentes sont venues sans surprise de ce que l’on appelle l’« axe de la résistance ». Le Hezbollah, le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont dénoncé une « agression terroriste », une violation flagrante du droit international, un retour à la loi de la jungle.

Mais derrière les communiqués enflammés, un malaise affleure. À Beyrouth, les responsables du Hezbollah ont choisi la prudence verbale. Un seul cadre politique a accepté de commenter, reconnaissant que l’ordre mondial était désormais ouvertement bafoué, tout en réaffirmant que la question des armes restait une affaire interne libanaise. Une façon de dire que le parti observe, calcule et temporise.

Car ce qui inquiète le Hezbollah, ce n’est pas tant le sort de Caracas que la méthode. Washington a démontré qu’il pouvait frapper loin, vite, et sans demander la permission à personne. L’attaque n’est pas symbolique. Elle est opérationnelle.

Un avertissement adressé à l’Iran

La véritable cible de ce coup de force n’est ni Maduro, ni même le Venezuela. Elle se trouve à Téhéran. Depuis des mois, la République islamique est fragilisée par des manifestations internes, un isolement diplomatique croissant et des revers régionaux. La disparition du régime de Bachar el-Assad en Syrie a déjà amputé l’arc stratégique iranien. Caracas était l’un de ses derniers poumons extérieurs.

En frappant le Venezuela, Washington a coupé une artère. Les liens entre l’Iran et Caracas étaient profonds, méthodiques, patiemment construits. Échanges pétroliers clandestins, montages financiers opaques, réseaux logistiques impliquant les Gardiens de la révolution et, indirectement, le Hezbollah. Pour Téhéran, le Venezuela n’était pas un allié idéologique : c’était une plateforme.

Le message est limpide. Ceux qui refusent de se plier à la volonté américaine en paieront le prix. Trump l’a répété sans détour : il avait sommé Maduro de se rendre. Celui-ci avait tenté de négocier. Washington a répondu par la force. À Téhéran, cette séquence renforce une conviction ancienne : négocier avec les États-Unis ne protège pas, cela expose.

La menace d’une intervention militaire contre l’Iran, longtemps brandie comme une hypothèse lointaine, gagne en consistance. Des sénateurs proches de Trump s’en font l’écho avec une franchise glaçante. L’idée d’un changement de régime, hier encore taboue, circule désormais à voix haute.

Le pétrole, nerf de la guerre

Il serait toutefois naïf de réduire cette opération à une pure démonstration géopolitique. Le pétrole est au cœur de l’équation. Avec ses réserves colossales, les plus importantes au monde, le Venezuela représente un enjeu énergétique majeur. Un Venezuela sous influence américaine modifie les équilibres du marché mondial, et inquiète particulièrement les monarchies du Golfe.

À Riyad comme à Abou Dhabi, on comprend que le contrôle américain sur le brut vénézuélien pourrait réduire la dépendance de Washington à l’égard de ses partenaires traditionnels. D’où ces silences calculés, ces prudences diplomatiques, ces gestes d’allégeance envers la Maison-Blanche, traduits en promesses d’investissements faramineux.

Trump, fidèle à son style, ne s’en cache pas. Il promet l’arrivée des grandes compagnies pétrolières américaines, la réparation des infrastructures, le retour de la rentabilité. Derrière le discours de la stabilité se profile une recomposition brutale des rapports de force énergétiques.

Le Liban sommé de choisir

Dans ce nouvel ordre qui se dessine, le Liban n’est pas un simple spectateur. Il est explicitement visé. Selon plusieurs sources diplomatiques, des messages clairs ont été transmis au Hezbollah ces dernières semaines. « La partie est terminée. » L’ancien ordre mondial n’existe plus. Il faut s’adapter ou disparaître.

Ces messages s’accompagnent d’un « conseil » : faire preuve de pragmatisme, accepter un règlement politique interne, envisager le désarmement en échange de garanties et de gains. Une personnalité libano-américaine influente aurait relayé ce message à Beyrouth, affirmant que la région entière était appelée à changer, et que le Hezbollah disposait d’une fenêtre étroite pour négocier.

Pour le parti chiite, le dilemme est vertigineux. Se raidir, au risque de l’asphyxie. Ou composer, au risque de perdre ce qui fonde son identité. Dans les milieux proches du mouvement, certains estiment que l’opération américaine au Venezuela ne peut que renforcer l’attachement aux armes. D’autres, plus discrets, s’interrogent.

Ce qui se joue, au fond, dépasse le Proche-Orient. L’arrestation de Maduro inaugure un monde où la force précède le droit, où l’exemple sert d’avertissement, où la peur devient un instrument de gouvernement international. Un monde sans filet, où aucun dirigeant ne peut plus se croire intouchable.

Cette nouvelle hégémonie américaine ne promet pas la stabilité. Elle promet l’obéissance. Elle ne cherche pas le consensus, mais la dissuasion par l’excès. À court terme, elle peut fonctionner. À long terme, elle risque de nourrir les radicalités qu’elle prétend contenir.

À Caracas, Washington a gagné une bataille spectaculaire. Reste à savoir si, dans ce fracas, elle n’a pas ouvert une ère plus dangereuse encore. Une ère où l’ordre mondial ne repose plus sur des règles partagées, mais sur la capacité à frapper le premier.