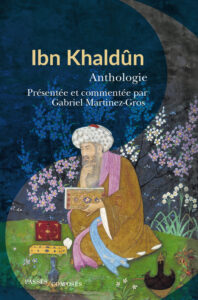

Ibn Khaldûn, nom murmuré dans les couloirs des universités, figure tutélaire des sciences sociales, prophète méconnu de la modernité politique. Mais qui le lit vraiment, au-delà des fragments anthologiques et des citations convenues ? Gabriel Martinez-Gros, son plus grand spécialiste, dans son essai lumineux et accessible, Ibn Khaldûn par les textes, nous invite à une immersion revigorante dans l’œuvre du penseur maghrébin, nous rappelant avec force que comprendre le passé, c’est aussi, et peut-être surtout, éclairer notre présent turbulent.

Une chronique de Jean Jacques Bedu

« L’histoire est une discipline philosophique. » Dès les premières lignes de la Muqaddima, Ibn Khaldûn ne se contente pas de narrer les événements ; il les scrute, les dissèque, les érige en autant de symptômes d’une vaste mécanique sociale.

La présentation de la Muqaddima

Robert Martinez-Gros, avec une pédagogie élégante, nous ouvre les portes de cet atelier intellectuel, révélant comment Ibn Khaldûn – journaliste avant l’heure – consigne et analyse les pulsations du monde qui l’entoure, avec un prisme résolument historiciste. La Muqaddima se déploie comme une véritable science nouvelle, une « physique sociale » avant la lettre, selon la formule consacrée. L’auteur nous guide à travers les extraits choisis, soulignant la rigueur méthodologique d’Ibn Khaldûn, son souci de la preuve, sa quête obstinée des causes profondes. L’histoire n’est plus un simple défilé de faits, mais un champ d’expérimentation intellectuelle où se révèlent les lois cachées des sociétés humaines.

Ibn Khaldûn, nous le découvrons donc à travers les textes rassemblés par Robert Martinez-Gros. Son regard, à la fois clinique et empathique, se pose sur les acteurs du pouvoir, sur leurs motivations profondes, sur les ressorts cachés de leurs actions. L’ouvrage met en lumière la finesse de son analyse sociologique, sa capacité à déchiffrer les dynamiques de groupe, les jeux d’alliances et de rivalités, les mécanismes de la domination et de la soumission. En puisant dans les extraits de la Muqaddima, l’islamologue nous montre comment Ibn Khaldûn ne se cantonne pas à une vision abstraite et désincarnée de l’histoire ; il s’intéresse aux hommes, à leurs passions, à leurs contradictions. Il ausculte les sociétés comme un médecin ausculte un corps malade, cherchant les causes des fièvres politiques et des convulsions sociales. Cette observation, précise et méthodique, n’est pas sans rappeler le travail des grands chroniqueurs de la Renaissance, mais elle s’en distingue par son ambition scientifique, par sa volonté de dégager des lois générales à partir de l’étude des cas particuliers, même si d’autres lectures, moins centrées sur le politique, insistent davantage sur la dimension morale et spirituelle de sa démarche.

La dynamique des empires

La vision khaldûnienne de la dynamique impériale, telle que Martinez-Gros la décrypte, est d’une modernité saisissante. Loin des récits téléologiques qui célèbrent la marche inexorable du progrès, Ibn Khaldûn nous offre une perspective cyclique, voire spiralée, de l’histoire. Les empires naissent, croissent, atteignent leur apogée, puis déclinent et meurent, suivant un rythme implacable. L’auteur nous invite à suivre ce mouvement incessant de flux et de reflux, de montée et de chute et à comprendre les mécanismes internes qui conduisent les civilisations à leur propre perte. L’ouvrage souligne la lucidité d’Ibn Khaldûn face à la fragilité des constructions humaines, sa conscience aiguë du caractère éphémère des empires, même les plus puissants. Cette vision, que certains pourraient juger pessimiste voire fataliste, est d’une puissance analytique redoutable, et nous rappelle avec force la vanité des prétentions à la toute-puissance. N’est-ce pas une leçon d’humilité salutaire à l’heure où nos sociétés occidentales, parfois grises d’autosatisfaction, semblent ignorer les signes avant-coureurs de leur propre vulnérabilité ?

La fiscalité, clé de l’évolution politique

L’ouvrage de Robert Martinez-Gros met en lumière un aspect souvent négligé de la pensée khaldûnienne : l’importance primordiale de l’économie et de la fiscalité dans l’évolution politique des sociétés. Ibn Khaldûn, nous le découvrons, est un analyste perspicace des mécanismes économiques, un précurseur de la science économique moderne. Il comprend que l’impôt, loin d’être une simple ponction arbitraire, est le moteur de la civilisation, le nerf de l’État. L’ouvrage illustre ce point avec des extraits éclairants, montrant comment l’État khaldûnien, à la différence de l’État moderne pensé par Max Weber, se définit avant tout par sa capacité à lever l’impôt, cette « humiliation profitable » qui permet de financer les dépenses somptuaires et les armées mercenaires. L’auteur nous explique comment Ibn Khaldûn déchiffre les liens complexes entre fiscalité, prospérité, pouvoir politique et déclin des empires. L’impôt modéré stimule l’activité économique et la croissance démographique – un écho frappant aux théories de l’offre contemporaines –, tandis que l’impôt excessif étouffe l’initiative et précipite la ruine. N’est-ce pas une leçon d’une brûlante actualité à l’heure où les États modernes, confrontés à des défis budgétaires colossaux, sont tentés par la facilité de la pression fiscale, au risque de brider la croissance et d’attiser les tensions sociales ? Il convient cependant de noter que cette lecture très économique de l’État khaldûnien, si elle est pertinente, ne doit pas occulter d’autres dimensions, notamment les facteurs culturels et religieux qui jouent également un rôle crucial dans sa théorie.

Les solidarités tribales

Le concept clé de la ‘asabiya, la solidarité tribale, est au cœur de l’analyse khaldûnienne. Robert Martinez-Gros nous guide avec clarté à travers les textes où Ibn Khaldûn explore les dynamiques complexes de ces solidarités, leur rôle dans la formation des empires, leur transformation progressive en pouvoir politique. La ‘asabiya, force centrifuge et centripète à la fois, est le ciment des sociétés bédouines, mais aussi le ferment des révolutions et des conquêtes, comme il le souligne à travers l’exemple saisissant des invasions hilaliennes. L’ouvrage nous explique comment Ibn Khaldûn déchiffre les métamorphoses de cette solidarité, comment elle se transforme, se dilue, se recompose au fil des siècles, passant de la solidarité organique et spontanée des tribus à la solidarité mécanique et contrainte des États. De la tribu nomade à l’État sédentaire, la ‘asabiya est le fil rouge de l’histoire humaine, un concept aussi pertinent pour comprendre les sociétés médiévales que les dynamiques politiques contemporaines, comme en témoigne sa résonance dans les débats actuels sur les nationalismes identitaires et les communautarismes religieux, même si la notion de « tribu » appliquée aux sociétés modernes demande à être maniée avec précaution.

L’ouvrage de Martinez-Gros révèle également l’importance qu’Ibn Khaldûn accorde à l’éducation et à la transmission du savoir dans la stabilisation des régimes politiques. À défaut de se limiter à une vision purement matérielle et économique de l’histoire, Ibn Khaldûn comprend que la culture, le savoir, les institutions éducatives, jouent un rôle crucial dans la pérennité des empires. L’islamologue illustre ce point en soulignant comment Ibn Khaldûn analyse la transformation de la langue arabe, passée d’outil de communication spontanée à objet d’étude savante et codifiée, témoignant de la sédentarisation progressive des sociétés islamiques. Il nous explique comment Ibn Khaldûn déchiffre les liens subtils entre éducation, pouvoir politique et stabilité sociale. L’éducation, selon lui, est un instrument de domestication, qui aliène parfois l’esprit critique au profit de la conformité, mais aussi un facteur de civilisation, un moyen de transmettre les valeurs et les compétences nécessaires à la reproduction de l’ordre social. N’est-ce pas une vision d’une modernité étonnante à l’heure où les enjeux de l’éducation et de la transmission des savoirs sont au cœur des débats sur l’avenir de nos sociétés, notamment face aux défis de la désinformation et du relativisme culturel ?

L’héritage intellectuel d’Ibn Khaldûn dans les sciences sociales modernes

La pertinence d’Ibn Khaldûn, Martinez-Gros nous le démontre avec brio, ne se limite pas à l’étude du passé. Son héritage intellectuel est immense, et son influence se fait sentir dans les sciences sociales modernes. Émile Durkheim, par exemple, semble faire écho à Ibn Khaldûn lorsqu’il distingue les solidarités mécaniques des solidarités organiques, même si l’inspiration khaldûnienne n’est pas explicitement revendiquée. Ernest Gellner, avec sa théorie de la transformation des « loups en moutons », semble prolonger la réflexion khaldûnienne sur la domestication des sociétés tribales par l’État. Arnold Toynbee, enfin, dans son étude monumentale sur l’histoire des civilisations, reprend à son compte la vision cyclique de l’histoire esquissée par Ibn Khaldûn, même si leurs interprétations divergent sur les causes profondes de ces cycles. L’ouvrage souligne comment Ibn Khaldûn a anticipé les grandes questions qui traversent la pensée sociologique et politique contemporaine : la nature du lien social, la dynamique des inégalités, les mécanismes de la domination, les cycles des civilisations.

Que reste-t-il d’Ibn Khaldûn?

Que reste-t-il, au final, de la pensée d’Ibn Khaldûn aujourd’hui ? Beaucoup, répond en substance Martinez-Gros. Plus qu’une théorie figée et datée, l’œuvre d’Ibn Khaldûn se révèle un outil d’analyse vivant et adaptable, une grille de lecture pertinente pour déchiffrer les complexités du monde contemporain. Sa vision cyclique de l’histoire, sa conscience de la fragilité des empires, sa compréhension des mécanismes économiques et sociaux, sa lucidité face aux contradictions de la nature humaine, tout cela résonne avec une acuité particulière à l’heure des crises multiples et des incertitudes planétaires. Si l’on peut regretter le prisme parfois réducteur d’une lecture trop exclusivement politique et historiciste, Ibn Khaldûn par les textes n’est pas moins une introduction précieuse et stimulante à l’œuvre d’un penseur majeur, une invitation à repenser notre rapport au passé, à l’histoire, et à notre propre avenir. C’est, en somme, une lecture essentielle pour qui veut comprendre le monde, hier, aujourd’hui, et demain, et éviter les pièges d’une vision linéaire et naïve du progrès historique.