Dans le vaste et souvent méconnu continent de l’islam populaire, Catherine Mayeur-Jaouen, à travers son œuvre magistrale Le culte des saints musulmans : Des débuts de l’islam à nos jours, nous convie à un voyage initiatique d’une ampleur rare. L’historienne s’attaque à « l’impossible histoire » des saints et des cultes qui est apparue depuis le VIIeme siècle en islam. (Gallimard, 624 pages, 28,50€)

Une chronique de Jean Jacques Bedu

Publié dans la prestigieuse collection Bibliothèque des Histoires, cet ouvrage est à la fois une incroyable somme érudite, mais une aussi une expédition intellectuelle et sensible au cœur de pratiques dévotionnelles aussi vivaces que complexes.

La méthode historienne à l’œuvre

Loin des chemins balisés des approches doctrinales ou institutionnelles, l’auteure nous offre une cartographie inédite du sacré musulman, en explorant avec une rigueur méthodologique exemplaire et une empathie profonde un phénomène souvent réduit à des stéréotypes ou à des jugements hâtifs. Il s’agit là d’un récit captivant, une enquête passionnante, où l’érudition se mêle à la sensibilité, l’objectivité à l’émotion, pour nous faire comprendre les enjeux historiques, anthropologiques et spirituels du culte des saints musulmans dans toute sa richesse et sa diversité.

La première force de cet ouvrage réside incontestablement dans sa méthode. Catherine Mayeur-Jaouen s’engage dans un dialogue constant entre les textes et le terrain, entre l’analyse des sources écrites et l’observation des pratiques vivantes. Elle déploie une archéologie du sens, en déconstruisant les idées reçues, en interrogeant les silences et les non-dits, en traquant les indices dispersés dans les archives de l’histoire et dans les méandres de la culture populaire

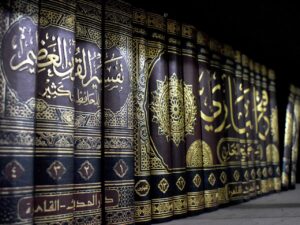

Le Coran, la Sunna, les recueils de Hadith, la littérature hagiographique, les chroniques locales, les récits de voyage, les actes notariés, les témoignages oraux, l’iconographie, l’épigraphie, l’architecture : rien n’échappe à son regard scrutateur, à sa volonté de saisir la complexité et la richesse du phénomène étudié. Elle mobilise avec aisance un corpus de sources immense et varié, qu’elle analyse en croisant les perspectives, en confrontant les interprétations, en traquant les contradictions et les ambiguïtés.

Treize siècles d’Histoire

Cette démarche exigeante se double d’une approche anthropologique, qui cherche à comprendre le culte des saints de l’intérieur, à partir du vécu des dévots, de leurs motivations profondes, de leurs émotions et de leurs croyances. Catherine Mayeur-Jaouen ne se contente pas de décrire les rites et les pratiques, mais s’efforce de saisir leur signification, leur fonction sociale et leur portée spirituelle. Elle nous invite ainsi à un voyage immersif au cœur de la foi populaire musulmane, à la rencontre de figures emblématiques, de lieux sacrés chargés d’histoire et d’émotion, de rituels complexes et codifiés, mais aussi de pratiques spontanées et inventives.

L’organisation chronologique du livre, découpée en trois actes distincts, se révèle d’une efficacité remarquable pour saisir la dynamique complexe du culte des saints musulmans. Catherine Mayeur-Jaouen nous propose une fresque ample et détaillée, qui embrasse plus de treize siècles d’histoire et qui met en lumière avec clarté les inflexions majeures de ce phénomène religieux. L’auteure nous invite à suivre les métamorphoses du culte des saints à travers le temps, en les inscrivant dans les contextes historiques, sociaux, politiques et culturels qui les ont façonnés.

Le premier acte: la genèse (VIIe-XIe siècles)

Une première période, la plus ancienne, nous plonge dans les origines encore largement obscures de ce culte. Catherine Mayeur-Jaouen met en évidence la lente et progressive constitution de ce culte à partir d’un terreau fertile de croyances et de pratiques préexistantes à l’islam. Elle souligne l’importance des héritages antiques, qu’ils soient juifs, chrétiens ou païens, dans la formation des premiers sanctuaires et des premières figures de sainteté musulmane.

L’islam naissant, tout en affirmant son monothéisme radical, a intégré et transformé certains éléments des cultures religieuses environnantes, en les réinterprétant à la lumière de sa propre théologie et de sa propre vision du monde. L’auteure explore en particulier la figure d’Uways al-Qaranî, ce contemporain du Prophète qui, sans jamais l’avoir rencontré, devint une figure tutélaire du soufisme et dont la légende illustre la tension fondatrice entre imitation du modèle prophétique et expérience mystique personnelle.

Elle met en lumière la diversité des figures vénérées à cette époque – prophètes bibliques, imams, Compagnons du Prophète, ascètes, juristes, figures anonymes ou légendaires – et la pluralité des formes de dévotion, des visites discrètes aux tombes aux rassemblements festifs, en passant par les vœux, les dons, les invocations et les premières tentatives de codification des rites. L’auteure souligne avec finesse que « le culte des saints a souvent précédé ou immédiatement accompagné la mosquée et l’instauration d’une judicature islamique, il a tenu lieu de forme initiale et progressive d’islamisation pour beaucoup de non-musulmans », insistant ainsi sur le rôle fondateur de ce culte dans le processus d’implantation et d’appropriation de l’islam dans les sociétés nouvellement conquises.

Le deuxième acte: l’apogée (XIIe-XVe siècles).

Nous voici transportés au cœur d’une période d’épanouissement et de rayonnement exceptionnels du culte des saints. C’est l’âge d’or des confréries soufies, qui se multiplient et se structurent dans tout le monde musulman, en diffusant une vision savante et populaire de la sainteté, en encadrant les pratiques dévotionnelles, et en construisant des réseaux transnationaux de fidèles. Catherine Mayeur-Jaouen analyse en profondeur le rôle central du soufisme la diffusion de ce culte, en explorant les liens étroits entre la mystique soufie et la vénération des saints, en montrant comment la doctrine d’Ibn ʿArabi, avec sa notion clé de la walâya et sa vision hiérarchisée du monde spirituel, a profondément marqué l’imaginaire musulman.

L’ouvrage décrit avec minutie l’essor des grands sanctuaires urbains, comme les mausolées de Bagdad, Damas, Carthage ou Konya, qui deviennent des lieux de pèlerinage majeurs, des centres de rayonnement spirituel et culturel, et des espaces de sociabilité intense. L’ouvrage explore également les liens ambigus entre le culte des saints et le pouvoir politique, en montrant comment les dynasties musulmanes, qu’elles soient abbassides, fatimides, ayyoubides ou mameloukes, ont souvent instrumentalisé ce culte pour asseoir leur légitimité, renforcer leur autorité, et contrôler les populations.

Dès cette époque, des tensions internes se manifestent, avec l’émergence de critiques à l’encontre de certaines pratiques jugées excessives ou hétérodoxes, témoignant d’une volonté de purifier et de normer le culte des saints. L’âge des trois Empires ottoman, safavide et moghol est celui de la confessionnalisation qui oppose chiites et sunnites. C’est aussi l’époque où l’alliance entre le saint et le prince culmine, au point que des dynasties de saints créent royaumes ou principautés

Le troisième acte: les mutations contemporaines (XVIe-XXIe siècles)

Catherine Mayeur-Jaouen explore la façon dont le culte des saints est traversé et transformé par les mutations profondes qui affectent le monde musulman contemporain – la sécularisation, la mondialisation, l’urbanisation, les migrations, l’essor d’Internet et des réseaux sociaux, les conflits et les tensions politiques et confessionnelles. Elle analyse en particulier les critiques virulentes du salafisme et du wahhabisme, qui remettent radicalement en question la légitimité du culte des saints au nom d’un retour à un islam « purifié » et « authentique ». Elle montre comment ces critiques, loin de faire disparaître le culte des saints, ont au contraire contribué à le transformer et à le réinventer, en le poussant à se replier sur des formes plus discrètes et plus intériorisées, mais aussi à se redéployer sur de nouveaux supports et de nouveaux modes d’expression, notamment via Internet et les réseaux sociaux.

« Ce livre reste donc surtout celui d’une historienne arabisante spécialiste de l’islam sunnite depuis le XV siècle, du Moyen-Orient et de l’Égypte », Catherine Mayeur-Jaouen

Son ouvrage se conclut sur une note à la fois lucide et ouverte, en reconnaissant la persistance et la vitalité du culte des saints, malgré les défis et les mutations du monde contemporain, et en soulignant sa capacité à s’adapter et à se renouveler sans cesse, en puisant dans ses ressources les plus profondes et les plus authentiques.

Il faut évoquer enfin la place singulière qu’y occupent les femmes. Catherine Mayeur-Jaouen consacre plusieurs développements à cette dimension essentielle, en montrant comment le culte des saints constitue, pour de nombreuses femmes musulmanes, un espace religieux spécifique, voire un « islam des femmes », pour reprendre une expression de l’auteure. Traditionnellement exclues des mosquées aux heures de prières, les femmes trouvent dans les sanctuaires des saints un lieu de dévotion privilégié, où elles peuvent exprimer leur piété, chercher consolation et intercession, et se relier à une communauté de croyantes.

Si les saintes femmes reconnues comme telles demeurent rares dans l’hagiographie musulmane, l’ouvrage souligne en revanche la présence massive des femmes parmi les dévotes des saints, et leur rôle essentiel dans la transmission et la perpétuation de ce culte, notamment dans les pratiques de pèlerinage, les rituels de guérison et les fêtes patronales. Cette dimension féminine du culte des saints, souvent négligée dans les études académiques, apparaît ainsi comme un élément central de son histoire et de sa vitalité contemporaine, en résonance avec les aspirations et les préoccupations spécifiques des femmes dans le monde musulman.

Entre l’humain et le divin

Au-delà de l’histoire et de l’anthropologie, Le culte des saints musulmans ouvre des perspectives philosophiques profondes sur la nature du sacré et sur le besoin humain d’intermédiaires entre l’homme et le divin. Catherine Mayeur-Jaouen interroge la dimension universelle du pèlerinage, en montrant comment la démarche des fidèles se rendant aux tombeaux des saints musulmans rejoint d’autres traditions spirituelles, notamment chrétiennes, mais aussi animistes et chamaniques..

« Habituée à reconnaître les miracles des saints (ou de Dieu à travers eux !) dans les hagiographies, je suis consciente que mon seul courage n’eût pas suffi à mener à bien une telle entreprise. Avoir gardé le cap est une grâce que je crois devoir aux deux mystiques auxquels est dédié ce livre, ainsi qu’à ma sainte patronne Catherine de Sienne, à mon vieil ami Sayyid al-Badawî et enfin — les saints cachés du quotidien sont les plus grands — à Alain Jaouen » – ces mots, qui concluent la préface, soulignent la dimension personnelle et spirituelle de cette recherche, et invitent le lecteur à une réflexion plus profonde sur le sens et la portée du culte des saints musulmans dans le monde contemporain. L’ouvrage nous offre donc une analyse rigoureuse et sensible, une invitation à la découverte d’un univers complexe et fascinant, et une contribution majeure à un champ d’étude encore trop souvent méconnu.