Actuellement en salles, « L’Été de Jahia » d’Olivier Meys saisit l’adolescence dans l’attente et la lumière, au cœur d’une Belgique boisée. Un film sur l’exil, l’amitié et le souffle fragile de l’espoir face à la mécanique administrative.

On croit parfois avoir tout vu sur l’exil et l’attente, jusqu’à ce qu’un film comme « L’Été de Jahia » vienne tout remettre à nu, tout en douceur. Pas d’esbroufe ici, ni de grand spectacle : Olivier Meys choisit la pudeur, l’observation attentive, et parvient à capter ces instants minuscules où la vie, même confinée dans un foyer isolé au milieu des bois, continue de vibrer. Rien ne commence vraiment dans ce film : tout semble déjà suspendu, comme si le récit s’installait au beau milieu d’un été incertain, à hauteur d’adolescente, là où le moindre éclat de lumière prend la force d’un événement.

Au centre du récit, Jahia, adolescente ivoirienne, partage ce quotidien suspendu avec sa mère et sa petite sœur. L’existence est ici marquée par l’incertitude et la lassitude, mais aussi par la dignité et la force silencieuse qui émane de celles et ceux qui attendent, sans jamais savoir ce que demain leur réserve. Le réalisateur filme cette attente sans tapage, avec une économie de moyens et une attention pudique aux détails : les visages fermés, les gestes retenus, les regards lancés à travers la fenêtre comme autant d’appels vers l’extérieur.

Dans ce huis clos à ciel ouvert, la question de l’exil n’est jamais traitée comme une abstraction politique. Elle prend le visage de Jahia, la voix de sa mère, la fatigue qui se lit dans les épaules, la maturité douloureuse d’une adolescence empêchée. Mais c’est surtout l’arrivée de Mila, adolescente biélorusse débordante d’énergie, qui vient fissurer le quotidien de Jahia et transformer la tonalité du film.

L’amitié comme refuge

Mila débarque au foyer comme une bourrasque, pleine de verve, d’insouciance et de rires sonores. D’emblée, la dynamique entre les deux jeunes filles intrigue. Là où Jahia cultive le retrait et la prudence, Mila bouscule, questionne, entraîne. Tout semble les opposer : l’une porte sur elle le poids de la responsabilité, l’autre refuse de se laisser enfermer dans la tristesse.

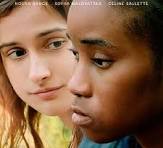

Mais c’est précisément de cette opposition que naît l’amitié, une amitié salvatrice, filmée sans effet de manche ni surenchère dramatique. Noura Bance (Jahia) et Sofiia Malovatska (Mila), toutes deux remarquables de naturel, habitent le film avec une justesse qui désarme. Ensemble, elles inventent des espaces de liberté dans un univers corseté : une baignade volée dans un lac, une escapade nocturne dans les bois, des fous rires étouffés derrière une porte fermée. La complicité se tisse dans les interstices, à la marge du réel, comme une réponse instinctive à la peur de l’avenir.

La grande force d’Olivier Meys tient dans ce refus du spectaculaire : il n’y a ici ni pathos, ni misérabilisme, ni recours à la facilité émotionnelle. L’exil est une condition, certes dramatique, mais il ne résume jamais l’identité de Jahia ou de Mila. Loin des clichés du cinéma social, « L’Été de Jahia » préfère explorer la résistance discrète, la joie clandestine, la capacité de l’adolescence à inventer des issues de secours, même au cœur du pire. L’attente, qui aurait pu être écrasante, devient matière à poésie : la lenteur des journées, les gestes répétés, le passage du temps se muent en autant de variations sensibles sur l’art de survivre.

Le film se distingue aussi par la finesse de sa mise en scène. Les paysages belges – forêts profondes, lacs, lumières diffuses – offrent un contrepoint apaisant à la tension sourde du récit. L’intérieur du foyer, filmé avec retenue, devient tour à tour abri et prison, cocon et frontière. On y sent la solidarité, mais aussi l’usure et la fatigue. Les adultes, souvent relégués à l’arrière-plan, incarnent la résignation et la lutte silencieuse : mères courage, travailleurs sociaux débordés, enfants ballotés au gré des décisions administratives.

Résister à l’effacement

Ce qui frappe, c’est le choix radical du réalisateur de ne jamais faire du film un manifeste. « L’Été de Jahia » n’assène aucune leçon, ne délivre aucun message à la truelle. Il propose, au contraire, une plongée au ras du vécu, un cinéma de l’intime qui devient universel. En filmant l’adolescence dans cette zone grise entre l’espoir et la peur, la contrainte et la liberté, Meys interroge subtilement ce que l’attente fait à l’âme, comment elle façonne les désirs, les rêves et les renoncements.

Ce refus du didactisme n’exclut pas la portée politique. Au contraire, c’est dans le détail, le silence, le hors-champ que s’impose la violence institutionnelle – cette violence froide qui condamne à l’invisibilité, au surplace, à l’angoisse diffuse de l’expulsion toujours possible. Mais le film ne s’y attarde jamais. Il choisit l’humain, la vibration, la capacité de chaque personnage à rester debout malgré tout.

Ce qui rend l’expérience du film d’autant plus saisissante, c’est le destin singulier de Noura Bance, qui incarne Jahia. Loin d’être une actrice professionnelle, Noura Bance livre ici son tout premier rôle – et c’est sans doute cette vérité qui affleure à chaque plan. Car il ne s’agit pas d’un simple jeu d’acteur : son histoire personnelle rejoint en tout point celle de Jahia. Arrivée en Europe en tant que mineure non accompagnée, Noura a traversé, comme son personnage, les épreuves de l’exil, le passage dangereux de l’eau, et l’attente, parfois interminable, dans un foyer isolé, suspendue à la décision administrative qui déciderait de tout. Vivre dans cette incertitude, c’est devoir sans cesse justifier son âge, raconter son histoire, se remémorer les étapes du trajet – pour convaincre des adultes souvent sceptiques, pour espérer décrocher ce fameux « papier » qui signifie le droit de rester, d’étudier, de rêver à nouveau. Malgré cette angoisse quotidienne, elle n’a cessé de clamer : « Le diplôme, c’est la liberté. » Aujourd’hui, elle a intégré Sciences Po, symbole d’une ascension et d’une résilience exceptionnelles. Sa force tranquille et sa détermination lui ont valu d’être récemment invitée sur le plateau de l’émission « 28 minutes » sur Arte, où elle a témoigné de son parcours, faisant écho à la puissance du film bien au-delà des salles obscures.

« L’Été de Jahia » s’achève sans dénouement facile, sans happy end factice. Ce qui demeure, c’est la beauté de la rencontre, la promesse fragile de l’amitié, le courage discret de continuer à rêver même quand tout incite à l’abandon. On ressort du film avec le cœur serré, mais étrangement allégé, comme si ce cinéma-là, pudique et lumineux, nous rappelait qu’il y a toujours une lumière à saisir, même dans la nuit la plus opaque.

En évitant tous les écueils du drame social, en se tenant au plus près de la vie réelle, « L’Été de Jahia » impose un ton singulier et bouleversant. Une œuvre précieuse, qui redonne du sens à l’écoute, à l’accueil, à la solidarité. Et, par-dessus tout, à la force inaltérable de l’amitié.

Infos pratiques

– Titre : L’Été de Jahia

– Réalisation : Olivier Meys

– Scénario : Olivier Meys, John Shank

– Casting: Noura Bance (Jahia), Sofiia Malovatska (Mila), Nadege Ouedraogo

– Pays : Belgique, France, Luxembourg

– Durée : 1h32

– Genre : Drame

– Sortie France : 6 août 2025

– Distribution : Condor Distribution

– Langue : Français, sous-titré selon les régions

– À l’affiche : dans de nombreuses salles art et essai en France et Belgique.