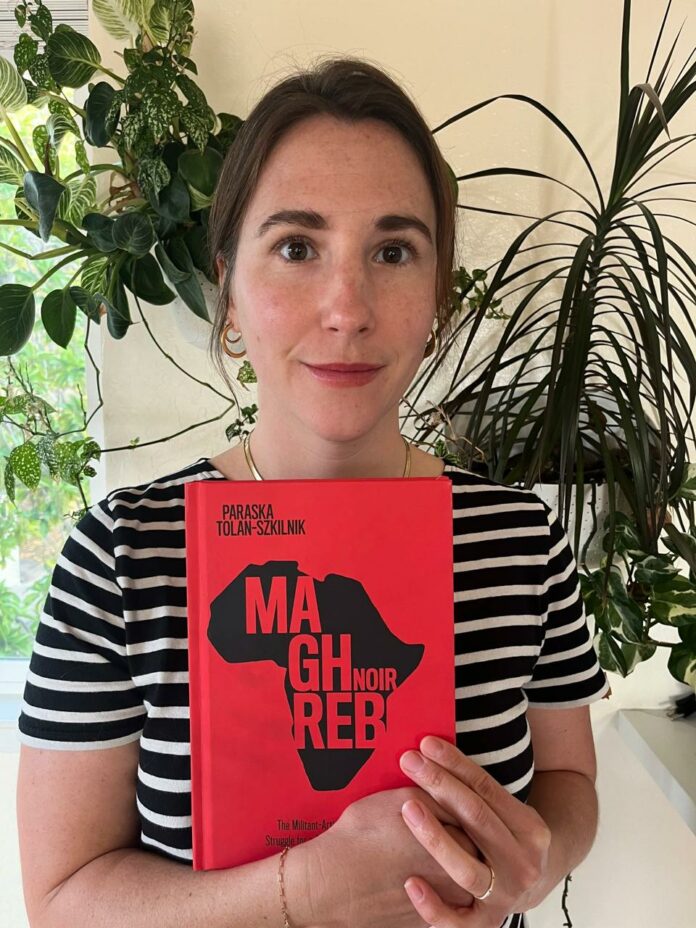

Avec Maghreb noir, l’historienne Paraska Tolan-Szkilnik retrace l’effervescence panafricaine qui, des années 1950 aux années 1970, a fait du Maghreb un carrefour révolutionnaire où artistes et militants africains ont rêvé la libération du continent et la fin du colonialisme.

Longtemps, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie ont été perçus comme tournant le dos à l’Afrique subsaharienne, privilégiant l’Europe ou cultivant une singularité méditerranéenne. Pourtant, comme le montre brillamment l’historienne franco-américaine Paraska Tolan-Szkilnik dans Maghreb noir (éditions Ròt-Bò-Krik), ces pays ont joué un rôle central dans l’histoire du panafricanisme et dans les luttes de libération du continent africain au XXe siècle. À travers une enquête fouillée, l’autrice replace le Maghreb au cœur des réseaux d’artistes, de militants et de penseurs qui ont fait de la région un laboratoire politique et culturel, à la croisée des routes de la décolonisation.

Dans les années 1950, alors que les empires coloniaux européens vacillent, le Maroc de Mohamed V accueille nombre de militants indépendantistes venus d’Afrique subsaharienne, leur offrant passeports, soutien logistique et même parfois des armes. Parmi eux, des figures majeures comme Amílcar Cabral, fondateur du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, Mário Pinto de Andrade, pilier du mouvement de libération angolais, ou Marcelino Dos Santos, futur leader mozambicain. Rabat, Tunis, Alger deviennent des lieux de passage, d’exil et de fraternité pour des générations d’artistes et de révolutionnaires.

L’arrivée au pouvoir de Hassan II en 1961, puis les tensions diplomatiques avec la France, marquent un éloignement relatif du Maroc vis-à-vis des luttes panafricaines. Mais l’Algérie indépendante, « Mecque des révolutionnaires », prend le relais, offrant asile et inspiration à des centaines de militants africains et caribéens. Alger devient la scène d’une nouvelle internationale noire et révolutionnaire, particulièrement visible lors du Festival panafricain de 1969, réponse éclatante au Festival mondial des arts nègres de Dakar trois ans plus tôt.

Un carrefour de cultures, d’utopies et de conflits

L’originalité de Maghreb noir tient dans son attention aux réseaux qui, par-delà les frontières, ont su inventer une culture de résistance. Sembène Ousmane, Sarah Maldoror, Abdellatif Laâbi, René Depestre, Ted Joans, Med Hondo ou Amália Fonseca : autant de noms qui témoignent de l’intensité des échanges entre Afrique noire et Maghreb. Les revues, la radio, le cinéma, la poésie deviennent les vecteurs d’une critique radicale du colonialisme mais aussi des dérives autoritaires des régimes postcoloniaux. L’ouvrage rappelle ainsi que les rêves panafricains furent traversés de désaccords : le rejet par certains du concept de « négritude » porté par Léopold Sédar Senghor, l’accusation d’alignement sur Paris, les incompréhensions entre militants africains et Africains-Américains, notamment lors de la venue des Black Panthers à Alger. La question du racisme, latente, se cristallise notamment dans les relations de genre, où le corps des femmes devient un terrain d’affrontement symbolique.

Mais loin de jeter une ombre sur cette époque, Paraska Tolan-Szkilnik la restitue dans sa complexité, refusant le piège de la nostalgie comme celui de la désillusion. De cette période naîtront des initiatives majeures, telles que les Journées du cinéma de Carthage (JCC), premier grand festival panafricain du septième art, qui a permis à des figures comme Ousmane Sembène ou Sarah Maldoror d’obtenir une reconnaissance internationale.

Historienne formée entre la France et les États-Unis, spécialiste des questions de race, de sexe et de genre dans le Maghreb postcolonial, Paraska Tolan-Szkilnik enseigne aujourd’hui à l’université Cornell. Maghreb noir est son premier livre, fruit d’années de recherche dans les archives, les récits d’artistes, et les mémoires des anciens militants. L’ouvrage, servi par la traduction de Jean-Baptiste Naudy et Grégory Pierrot, propose une traversée du continent à hauteur d’hommes et de femmes engagés dans la fabrique d’un autre monde.

Informations pratiques

Titre: Maghreb noir, Paraska Tolan-Szkilnik

Éditions Ròt-Bò-Krik, octobre 2025

Traduction de Jean-Baptiste Naudy et Grégory Pierrot

ISBN : 978-2-9590055-4-1

336 pages, 17 €

En librairie et en ligne

À lire sur le site Afrique XXI et à écouter/voir sur la chaîne YouTube d’Au Poste, où l’autrice a été invitée le 19 novembre 2025.