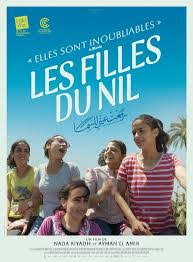

Récompensé au dernier Festival de Cannes, « Les Filles du Nil », un documentaire de Nada Riyhad et Ayman Em Amirest, est une formidable immersion dans le quotidien d’une bande de jeunes villageoises égyptiennes. Le duo réalisatrice/réalisateur (un couple au cinéma comme dans la vie) est parti filmer dans le sud de leur pays – pendant plusieurs années consécutives – une troupe de très jeunes comédiennes qui s’émancipent (ou tentent de s’émanciper) de la tutelle patriarcale à travers leurs improvisations théâtrales dans les rues de leur village !

Si « Les Filles du Nil » diffuse une formidable énergie, une soif de vivre roborative, le documentaire en dit aussi long (et lourd) sur la persistance des interdits et pesanteurs qui entravent le destin des jeunes égyptiennes.

Sandra Joxe

Les rues d’El Barsha, un petit village copte, situé à 300 km au sud du Caire, appartiennent aux hommes, pas au femmes, encore moins aux jeunes filles. Mais voici qu’une bande de six gamines déguisées, bras nus, froufrous sur la tête, débordant d’enthousiasme et d’humour, arpente les rues dans un véritable happening théâtral digne du grand magic circus (à petite échelle) et apostrophe les villageois surpris ou choqués. Elles attirent la curiosité, mettent mal à l’aise et provoquent aussi parfois des insultes et des attaques.

Leurs propos ne laissent aucune ambiguïté : il y est question de mariage, de sortie, d’autorité paternelle ou fraternelle… bref, de désir de liberté ! Le tout à travers des saynettes qui relèvent presque de la technique du psychodrame spontané. L’audace est là, stupéfiante !

La caméra ne va plus lâcher cette bande de gamines et les suivre partout : dans la rue où elles se produisent, mais aussi dans leur lieu de répétition improvisé (quelques planches et tréteaux branlants) et dans leur moments d’intimité : en famille avec frères ou pères, ou encore avec leur fiancé… C’est à travers cette multiplicité des points de vue que le spectateur prend conscience de la complexité de la situation.

A la fois émancipées et prisonnières, ces « filles du Nil » deviennent un emblème de la condition féminine égyptienne, avec ses lueurs d’espoirs mais aussi ses terribles blocages… affirmés ou insidieux.

Une immersion totale

Les cinéastes ont pris le temps pour capter la vérité des situations : c’est grâce à une immersion totale auprès de ces familles pendant quatre ans que les cinéastes ont recueillir de réels moments d’intimité. « Nous avons rencontré ces jeunes filles en 2017, dans un village du sud de l’Égypte, à travers une organisation féministe qui soutient la création artistique des femmes » précisent-ils.

« C’est elles qui nous ont proposé de faire un film: ce qui nous intéressait, c’est qu’elles sont représentatives de leur génération. En Égypte, le monde culturel gravit quasi exclusivement autour du Caire et d’Alexandrie. Celle et ceux qui veulent devenir artistes doivent s’installer dans l’une de ces deux villes. Mais ces jeunes filles tentent de rester dans leur lieu de vie et de créer une communauté artistique et d’éveiller les consciences. Leur force c’est d’être ensemble dans ce village reculé ».

« Le tournage a duré quatre ans. Les filles nous ont invités dans leur famille, une relation de confiance établie ».

Si les cinéastes se sont attachés à elle, c’est aussi parce qu’ils y reconnaissent leurs trajectoires personnelles : ce désir de devenir artistes envers et contre (presque) tous « Filmer Majda arrivant au Caire un peu désemparée, perdue dans l’immensité de la capitale, m’a renvoyé à ce que j’ai vécu vingt ans plus tôt quand j’ai débarqué de ma région natale, avoue Ayman El Amir.

Ni Dieu, ni père… ni frère !

Ces jeunes filles s’appellent Majda, Haidi ou Monika : elles ont toutes leurs personnalités à elles, des familles différentes, des projets divers mais elles partagent une bonne dose d’effronterie et ce goût, ou plutôt ce besoin du théâtre et une (plus ou moins) farouche volonté de ne pas se laisser dicter leur conduite par les hommes :

Sans aucune voix off pour asséner un discours extérieur, le film enchaine à un rythme enlevé et stimulant les scènes de la vie quotidienne aux happening théâtraux : il en émane une joie de vivre et un élan créateur roboratif, même si la qualité des impros théâtrales n’est pas toujours au rendez-vous. Peu importe : dans ce film qui surfe constamment sur l’émotion, et qui se regarde comme une fiction avec ces personnages hauts en couleurs, c’est avant tout la démarche de cette bande de copines qui impressionne.

Mais les rêves se heurtent à la réalité sociale, aux traditions et, de toute la bande, seule Madja partira étudier au Caire. Monika qui voulait chanter se marie et devient mère, Haidi tombe amoureuse et décide d’arrêter le théâtre, sous la pression oh combien affectueuse (pour ne pas dire sous les ordres) de son fiancé.

Et c’est là que le film devient passionnant : en ce qu’il dévoile les mille et une façons qu’une société indécrottablement patriarcale utilise pour faire peser sa loi. Soit directement part l’interdit, soit plus subtilement par la séduction, le chantage ou même… la blague ! En témoigne cette scène époustouflante ou un autre fiancé (celui d’Haidi) lui fait croire (mais est-ce vraiment pour plaisanter ?) qu’il est farouchement contre ses activités théâtrales et exige avec insistance et force persuasion qu’elle arrête tout… pour finalement lui dire qu’il s’agissait d’une blague ! On demeure perplexe. La fiancée aussi d’ailleurs, même si elle semble soulagée.

Une lueur d’espoir

La société est figée dans ce petit village. L’espoir pourtant perce dans cette séquence bouleversante où le père de Monica réagit aux déclarations de sa fille qui lui annonce qu’elle va « abandonner le théâtre, pour se marier ». Elle n’ose pas avouer à son père, un homme éclairé et qui se soucie du bonheur de sa fille, qu’elle cède aux pressions de son fiancé, elle lui fait croire qu’elle est lasse du théâtre, que ça ne l’intéresse plus. Renversement de situation quasi surréaliste : dans une modeste maison d’El Barsha, un petit bled paumé, voici un père qui sermonne sa fille, qui l’encourage à continuer à faire ce qu’elle aime, du théâtre ! Il insiste, elle l’envoie paître, il remonte au créneau : l’encourage à ne pas couper le lien avec ses amies ! La met en garde contre la prison du mariage et la difficulté de divorcer…

Non ce n’est pas de la fiction.

Non, c’est le père qui a sollicité les cinéastes, qui a provoqué cette scène car il souhaitait vraiment mettre en garde sa fille contre un mariage précipité et qu’il jugeait… aliénant pour sa fille.

Le film ne révèle pas si ce père attentif a obtenu gain de cause ou bien si la jeune Haidi a convolé en justes noces avec son macho de fiancé amoureux, mais la morale de l’histoire est bien là, qui saute aux yeux : montrant que la violence n’a pas besoin d’être physique, que la pression morale et le chantage affectif fait très bien le job.

Et la réalisatrice de conclure : « le patriarcat opère par la violence, souvent, mais il opère aussi via des formes plus douces. Il peut aussi prendre la forme de l’amour ».

Sandra JOXE