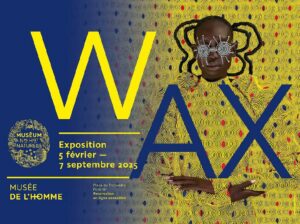

De l’Indonésie à l’Afrique, en passant par l’Europe, le wax est bien plus qu’un simple tissu : c’est un symbole culturel aux multiples facettes. À travers l’exposition « Wax, entre héritage et réappropriation », le Musée de l’Homme interroge son histoire et son impact dans la mode et l’art contemporain.

Caroline Chaine

Le wax, ce tissu au motifs répétés très colorés sur fond sombre est reconnaissable au premier coup d’œil. On le croit africain. Il est à la croisée de trois continents depuis 120 ans, inscrit au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO et très prisé par la mode contemporaine. Imprimé des deux côtés avec une technique de réserve à la cire, d’où son nom (wax en anglais), les motifs ainsi délimités se détachent très précisément d’un fond uni.

Au 19 eme siècle, les Néerlandais dans leur guerre coloniale à Java en Indonésie découvrent le traditionnel batik, ce coton léger imprimé à la cire. Lorsqu’ils colonisent la Côte de l’Or en Afrique, l’actuel Ghana, ce tissu qu’ils importent, rencontre un grand succès et progressivement les missions chrétiennes y voient une manière de couvrir la nudité des habitants.

L’entreprise Vlisco est crée en 1880 aux Pays Bas pour les commercialiser en Afrique de l’Ouest où ce textile va connaître un succès fulgurant, devenant un marqueur d’identité culturelle et sociale. Dans les années 1960, les célèbres Nanas Benz, ces femmes d’affaires togolaises influentes, participent à l’essor du commerce du wax en s’imposant comme des figures incontournables du marché textile.

Avec de nombreux motifs et en donnant un nom porteur de sens à chaque création, elles africanisent ce tissu qui rencontre alors un très grand succès. Le wax aura son âge d’or pendant 30 ans jusqu’à la dévaluation du franc CFA en 1994 qui en double le prix. Fin de cette prospérité et aujourd’hui le grand producteur de wax est la Chine.

Des motifs innombrables

Les premiers motifs sont dessinés en Europe dès la fin du XIXème siècle, inspirés de modèles asiatiques, européens ou africains. Ils évoluent en fonction de leur succès. Le marchand écossais, Ebenezer Brown Fleming, joue un rôle clé dans l’adoption du batik industriel en Afrique. « Entre la fin du 19ᵉ siècle le début du 20ᵉ siècle. Il crée plus de 200 motifs qui s’inspirent des batiks indonésiens, des tissus des royaumes africains locaux, de l’Égypte ancienne et de la calligraphie arabe », précise l’historienne de l’art Soloba Diakité-Hededzi, Co commissaire de l’exposition.

Chaque motif a un sens, inspiré de la nature, d’un proverbe ou d’un évènement particulier. Ils délivrent un message et sont porteurs de valeurs sociales ou symboliques. Leur grande diversité fait qu’il y en a pour toutes les occasions de la vie.

Parmi les plus populaires, l’hibiscus, le plus célèbre des motifs floraux est associé au mariage. Portée par les amies célibataires de la mariée, il signifie qu’elles sont à la recherche d’un mari. La pintade est associée à la famille et à la fertilité. « L’oeil de ma rivale » exprime la jalousie entre co-épouses, la colère de la femme trompée. Le génito en forme de coquillage désigne en Côte d’Ivoire un amant riche attiré par les jeunes femmes. La main tachetée de pièces de monnaie signifie qu’il est préférable de travailler ensemble pour réussir. Si le wax est recouvert de l’alphabet, un des motifs les plus reproduits, la personne qui le porte est instruite. Le motif Senoufo fait suite à l’engouement de l’Europe pour les masques africains.

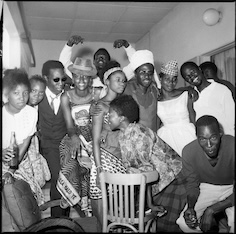

Parmi les plus contemporains, le portrait du Pape Jean Paul II à l’occasion de son voyage au Bénin en 1993 et celui du sac de Michelle Obama, première Dame des États -Unis. Malick Sidibé et Seydou Keita photographient dans les années 60, celles de l’indépendance pour plusieurs pays, la vie quotidienne où le wax était accessible à tous dans toute l’Afrique occidentale.

Des ventilateurs recouverts de wax

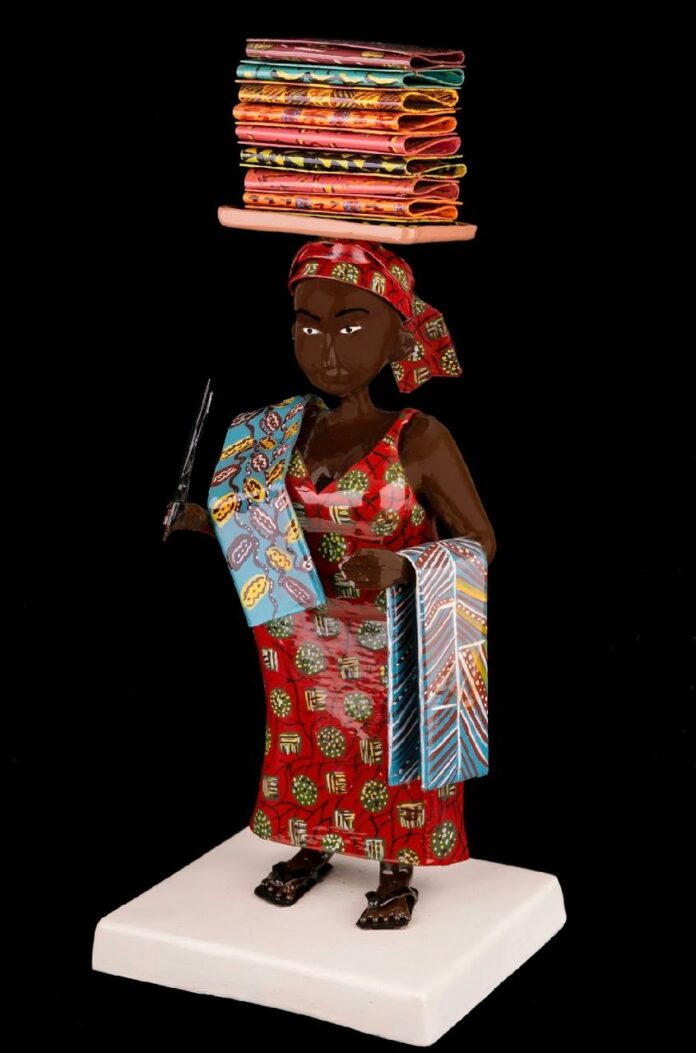

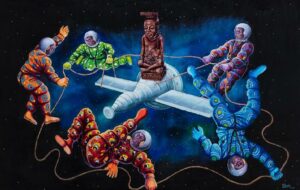

Depuis les artistes africains considèrent toujours le wax comme un marqueur d’identité et ils l’utilisent pour aborder d’autres thèmes, les migrations, l’écologie et pour réfléchir à la complexité des identités contemporaines. Monsenego Shula dans Bouleversement du monde montre un artiste fier de ses racines et tourné vers l’avenir avec ses astronautes vêtu de wax entourant une sculpture traditionnelle.

Il y a aussi l’Afrodystopie qui témoigne de la désillusion de l’Afrique face aux promesses de l’Occident. Lamyne M avec Ventilate, des ventilateurs recouvert de wax, questionne l’impact du wax sur le réchauffement climatique. La mode rencontre un succès international en s’appropriant des motifs traditionnels.

Sur son Kimono, Sally Raby Kane rebrode des motifs wax en les associant à d’autres plus contemporains. Le collectif Heartwear transforme le wax traditionnel en création artisanale grâce aux savoir-faire de culture Yoruba au Benin qui surteignent à l’indigo le wax existant.

Entre héritage et réapropriation

Pour Cindy Olohou, co-commissaire de l’exposition « S’il est généralement perçu comme un tissu « africain », certains artistes considèrent que le wax renvoie en réalité à un imaginaire de l’Afrique stéréotypé et dénoncent le fait qu’il a éclipsé les tissus traditionnels du continent. A contrario il est aussi devenu un outil de revendication identitaire notamment pour les artistes afro descendants xde la diaspora. Son influence sur la création contemporaine est profonde et multiple ».

À travers les regards croisés d’anthropologues, d’historiens, de designers et d’artistes, l’exposition Wax, entre héritage et réappropriation propose une réflexion nuancée sur ce tissu aux multiples facettes. Elle interroge la notion de patrimoine textile et la manière dont les cultures se réinventent en permanence à travers des objets du quotidien.

Une immersion en deux espaces

Sur une surface de 430 m², l’exposition s’organise en deux espaces distincts.

Le premier revient sur les origines du wax, retraçant son voyage depuis l’Asie du Sud-Est jusqu’à son ancrage dans la culture africaine. Objets historiques, documents d’archives et témoignages mettent en lumière le rôle des grands industriels européens dans la diffusion du wax et la manière dont il a été adopté, puis transformé, par les Africains.

L’exposition met notamment à l’honneur les Nanas Benz, ces commerçantes visionnaires qui ont bâti leur empire sur la distribution de tissus wax en Afrique de l’Ouest. À travers des photographies et des récits, leur influence économique et sociale se dévoile, soulignant leur impact sur l’autonomisation des femmes africaines et l’essor d’un marché du textile indépendant.

Le second espace propulse le visiteur dans le présent en explorant les réinterprétations contemporaines du wax. Aujourd’hui, ce tissu inspire designers, artistes et photographes, qui interrogent son rôle dans la mode et l’art. L’exposition met ainsi en avant les créations de figures telles que Gombo Wax, Thandiwe Muriu et Omar Victor Diop, qui détournent ou réinventent le wax dans une démarche artistique engagée.

Un symbole en constante mutation

Si le wax est souvent perçu comme un emblème de l’identité africaine, son histoire soulève des questions essentielles : peut-on parler d’un tissu véritablement africain, sachant ses origines asiatiques et européennes ? Quel est le poids de l’héritage colonial dans son industrialisation ? Comment les artistes et créateurs contemporains s’approprient-ils ce textile pour le réinvestir de nouvelles significations ?

Informations pratiques

– Lieu : Musée de l’Homme, 17 Place du Trocadéro, Paris XVIe

– Dates : Du 5 février au 7 septembre 2025

– Horaires : 11h à 19h tous les jours sauf le mardi

– Tarifs : 12-15€ (gratuit pour les moins de 26 ans)