La présence d’opéras importés par les Occidentaux en Afrique du Nord et le regain d’intérêt pour ceux-ci depuis une vingtaine d’années, constate le site « The Conversation », qui nous autorise à reprendre cet article, raconte l’histoire complexe d’un art, vecteur d’influence culturelle, en cours d’intégration dans les sociétés et les politiques publiques autochtones.

Docteur en géographie et maître de conférences, UCLy (Lyon Catholic University)

La diffusion de l’opéra en Afrique du Nord s’inscrit au départ dans des logiques de domination culturelle. Durant la période coloniale, l’opéra est majoritairement un art importé, cloisonné et réservé aux élites européennes. Cette dynamique laisse progressivement la place à un transfert artistique combiné à la création de liens diplomatiques. En Algérie, comme en Tunisie ou au Maroc, les trajectoires de l’opéra sont liées à l’histoire coloniale, révèlent des échanges transméditerranéens et mettent en lumière certaines recompositions identitaires qui ont vu le jour après les indépendances. Initialement outil de légitimation propre aux puissances coloniales, cet art a progressivement intégré des éléments de la culture locale pour devenir, aujourd’hui, un instrument de soft power et de rayonnement international.

L’Algérie, du territoire lyrique colonial hiérarchisé au nouveau modèle culturel

En 1830, alors que l’Algérie possède déjà une riche tradition musicale et théâtrale, la colonisation ouvre une phase d’intégration avec l’espace culturel français. L’installation d’infrastructures lyriques dans la capitale comme dans des villes moyennes répond à l’objectif explicite des autorités coloniales de reproduire des formes de sociabilité et de distinction culturelle et sociale présentes dans la métropole.

La construction de théâtres à Alger, à Oran ou à Constantine, inscrit la forme artistique sur le territoire avec une programmation offrant opéras, opérettes et concerts symphoniques. Un public composé de fonctionnaires, de militaires, de commerçants et de notables vient s’y distraire. L’armée joue un rôle structurant, ses musiciens formant le socle d’orchestres permanents ou ponctuels.

Un aménagement du territoire lyrique hiérarchisé voit le jour comprenant des maisons d’opéra dans les grands centres urbains alors que des tournées desservent des villes secondaires. Les populations autochtones sont presque totalement exclues de ce territoire lyrique occidental importé, en raison de barrières linguistiques (œuvres chantées en italien ou en français), de différences esthétiques sur le plan musical et d’une distance sociale qui touche aussi certains pieds-noirs…

Après l’indépendance de 1962, l’Algérie conserve le bâti hérité de la colonisation et notamment l’ex-Opéra d’Alger, rebaptisé Théâtre national algérien. Le monument accueille alors des pièces de théâtre, même si quelques activités lyriques sporadiques restent programmées. L’Orchestre symphonique national remplace les ensembles musicaux français tandis que la musique andalouse et des formes traditionnelles conservent leur place dans la vie musicale, voire se développent.

L’ère contemporaine voit le réveil d’un intérêt pour l’opéra, désormais associé à la diplomatie culturelle. Inauguré en 2016, le nouvel opéra d’Alger marque ainsi une rupture dans la perception de l’art lyrique en Algérie. Financé par la Chine pour un montant de 30 millions d’euros et considéré comme une vitrine artistique par le pouvoir algérien, il accueille en résidence l’Orchestre symphonique, le Ballet national et l’Ensemble de musique andalouse. La programmation combine répertoire lyrique occidental, créations locales en lien avec des traditions séculaires, alors que s’instituent des échanges avec de grandes maisons d’opéra de renommée internationale, comme Milan ou Le Caire. L’opéra devient ainsi un outil diplomatique intégrant la culture dans les relations bilatérales.

Tunisie : de l’influence égyptienne au réseau d’art lyrique panarabe

Sous protectorat français à partir de 1881, la Tunisie présente un paysage lyrique diversifié abritant des traditions musicales autochtones sur lesquelles l’opéra occidental vient se surimposer. Riche d’une population issue d’horizons culturels variés, le territoire lyrique tunisien devient un lieu de confluence entre répertoires italiens, français et égyptiens.

Le Théâtre municipal de Tunis, construit dans un style italien, accueille des troupes venues de toute l’Europe pour le plaisir d’un public colonial assorti de diplomates et d’une minorité de Tunisiens formant une élite occidentalisée. En parallèle, une tradition lyrique arabe se développe grâce à des troupes, en provenance d’Égypte, qui proposent des œuvres associant chant, théâtre et poésie, jouées le plus souvent dans des espaces alternatifs, souvent temporaires. Les infrastructures coloniales restent vouées à l’opéra et, plus généralement, à la musique occidentale si bien que la coexistence des deux traditions reste marquée par un cloisonnement institutionnel et social.

Les premières décennies de postindépendance sont celles d’un début de patrimonialisation. En Tunisie, le Théâtre municipal de Tunis demeure le principal lieu de représentations lyriques. De surcroît, on note l’apparition des années 1980 aux années 2000 de festivals, tels que l’Octobre musical de Carthage, qui accueillent des productions européennes et arabes. Des coopérations bilatérales avec l’Italie et avec la France permettent ensuite, dans les années 2010, l’émergence de jeunes chanteurs tunisiens bien que la structuration d’une saison lyrique nationale soit encore embryonnaire.

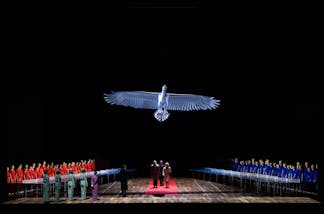

Ces initiatives portent leurs fruits. Le Théâtre de l’Opéra de Tunis développe désormais des coproductions de haut niveau comme Archipel (menée avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse [CNSMD] de Paris et l’Institut français de Tunisie). Par ailleurs, le projet « Les voix de l’Opéra de Tunis » vise à former une nouvelle génération de chanteurs et à créer une saison lyrique nationale. L’inauguration, en 2018, d’une cité de la culture comptant une grande salle de 1 800 places consacrée à l’opéra marque la volonté du pouvoir politique d’inscrire cet art dans le paysage culturel tunisien.

En 2024, la Tunisie participe au lancement d’un festival arabe de l’opéra, sous l’égide de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) et du Quatar, avec, pour objectif, la mutualisation des productions, mais aussi celle de datas sur cette thématique, en vue de la constitution d’un réseau panarabe d’art lyrique.

Au Maroc, de l’implantation intermittente à la volonté d’excellence lyrique

Au Maroc, durant le protectorat français (1912-1956), l’art lyrique est marqué par des initiatives ponctuelles plutôt que par une implantation structurée sur le territoire comme cela a pu être le cas en Algérie.

L’inauguration en 1915 d’un opéra-comique à Casablanca, à l’occasion de l’Exposition franco-marocaine, symbolise la volonté pour la France d’affirmer son prestige culturel, tout en répondant à une demande de divertissement émanant des colons français. Les infrastructures sont souvent provisoires (on note l’utilisation de théâtres en bois) et la programmation reste destinée à un public européen (un théâtre populaire marocain préexistait). Entre 1920 et 1950, Casablanca accueille des artistes lyriques de renom – à l’image de Lili Pons ou Ninon Vallin – qui viennent interpréter un répertoire essentiellement européen et chanté en français ou en italien.

À Rabat, le Théâtre national Mohammed-V devient, en 1962, la scène marocaine de référence pour l’accueil de compagnies internationales. Quelques expériences d’adaptation linguistique voient le jour, bien que restant marginales. L’opéra demeure encore perçu comme un art importé, associé à un symbole de prestige, plutôt qu’ancré dans la création locale.

Mais la volonté d’excellence lyrique du Maroc se matérialise avec la création du Grand Théâtre de Rabat et de ses 1 800 places, inauguré en octobre 2024. Conçu par l’architecte anglo-irakienne Zaha Hadid, s’inscrivant dans un projet phare de requalification urbaine, il se veut à la fois un incubateur de talents marocains et une scène internationale. Sous l’impulsion du baryton David Serero, ce projet lyrique d’envergure se caractérise par la volonté de promouvoir un répertoire Made in Morocco, associant des œuvres occidentales en langue originale et des créations ou adaptations en darija, forme d’arabe dialectal marocain.

Par ailleurs, un travail de médiation en direction de la jeunesse est mené, montrant la volonté d’ouvrir cet art à un public plus large. Ce lieu symbolise la volonté du Maroc de s’affirmer comme une référence culturelle africaine et arabe de premier plan en matière d’art lyrique.

L’histoire et la géographie de l’opéra en Afrique du Nord mettent en lumière la plasticité des formes artistiques lorsqu’elles traversent des contextes politiques et culturels différents.

Importé comme un outil de domination symbolique, l’art lyrique a d’abord servi à reproduire les hiérarchies sociales coloniales avant de devenir, dans certains cas, un espace d’expérimentation identitaire et de projection internationale. Aujourd’hui, les grandes institutions lyriques d’Alger, de Tunis ou de Rabat s’inscrivent dans des stratégies où la culture est mobilisée comme ressource de prestige, de diplomatie et de développement urbain, confirmant que l’opéra, loin d’être un simple divertissement, demeure un acteur à part entière des relations internationales.

Il y a beaucoup d’opinions, mais…

The Conversation vous apporte des analyses éclairées, basées sur l’expertise des enseignants chercheurs qui travaillent avec nos journalistes. Rejoignez une communauté de 110 000 abonnés qui nous font confiance chaque jour. Faites le choix d’une information fiable, Abonnez-vous !

Notre audience

Le réseau global The Conversation a une audience mensuelle de 18 millions de lecteurs et une audience globale de 42 millions à travers les republications sous la licence Creative Commons.Vous voulez écrire ?

Écrivez un article et rejoignez une communauté de plus de 209 800 universitaires et chercheurs de 5 285 institutions.

Prononcez-vous, déposez un commentaire sur cet article.