À l’Institut du monde arabe jusqu’à janvier 2026, l’exposition « Le Mystère Cléopâtre » éclaire la fabrique d’une légende et l’histoire réelle de la dernière reine d’Égypte, entre politique, propagande et mythe, à travers œuvres d’art, objets archéologiques et culture populaire.

À Paris, l’Institut du monde arabe consacre jusqu’au 11 janvier 2026 une grande exposition à Cléopâtre, souveraine fascinante, dont la figure n’a cessé de traverser les siècles et d’alimenter les imaginaires. « Le Mystère Cléopâtre » propose un parcours exigeant et accessible, invitant à distinguer l’histoire de la légende, et à interroger les multiples visages d’une reine devenue mythe.

Cléopâtre VII Philopator, née en 69 avant notre ère, incarne la dernière héritière des Ptolémées, dynastie d’origine grecque installée à la tête de l’Égypte depuis la conquête d’Alexandre le Grand. Polyglotte, stratège, réformatrice, elle affronte un monde en crise : tensions internes, pression de Rome, nécessité de préserver un royaume menacé. À rebours des clichés occidentaux, l’exposition rappelle la dimension politique de son règne : Cléopâtre fut avant tout une femme d’État, soucieuse de l’indépendance de l’Égypte et de son rayonnement.

Mais les traces directes de sa vie restent ténues : quelques monnaies à son effigie, de rares papyrus, et les récits souvent partiels ou orientés d’auteurs antiques. Le visiteur est d’emblée confronté à cette fragmentation : ce que l’on sait de Cléopâtre tient autant à la réalité qu’à l’épaisseur des récits qui se sont accumulés sur son nom.

Entre faits et fictions

L’exposition déroule ce fil ténu : elle ouvre sur une sélection d’objets archéologiques venus d’Égypte, de France, d’Italie, de Suisse et d’ailleurs. Monnaies, bustes, stèles et papyrus replacent Cléopâtre dans son époque : Alexandrie, alors phare du monde hellénistique, brille comme centre d’échanges, de savoir et de commerce. Les premières salles restituent la modernité de la reine : son rapport aux arts, son intelligence politique, son rôle de réformatrice, son implication dans la paix intérieure et la négociation diplomatique.

Mais très vite, l’exposition fait sentir le basculement : la guerre contre Rome, l’alliance avec César, puis Marc Antoine, l’échec d’Actium en 31 avant J.-C., et le suicide tragique de la reine. À travers ces épisodes, c’est l’histoire de la fin de l’Égypte indépendante qui se joue, et la naissance d’un récit qui va bientôt échapper à la réalité pour s’enraciner dans la propagande.

Les salles suivantes explorent la fabrication de la légende noire de Cléopâtre. Les documents et œuvres exposés montrent comment Auguste, premier empereur romain, s’est attaché à diaboliser la souveraine. Les textes latins la présentent comme une étrangère menaçante, séductrice et manipulatrice, mettant en danger la morale et la virilité de Rome. Cette construction s’impose durablement dans la mémoire occidentale : dès l’Antiquité tardive, au Moyen Âge, puis à la Renaissance, Cléopâtre devient à la fois femme fatale et souveraine perverse, « monstre moral » selon ses détracteurs. Mais l’exposition n’en reste pas là : elle rappelle que d’autres traditions, notamment arabes, saluent la reine comme intellectuelle, scientifique, stratège. L’image de Cléopâtre, même déformée, ne cesse de circuler, de se réinventer, d’échapper à toute lecture univoque.

Mythes, arts et héritages

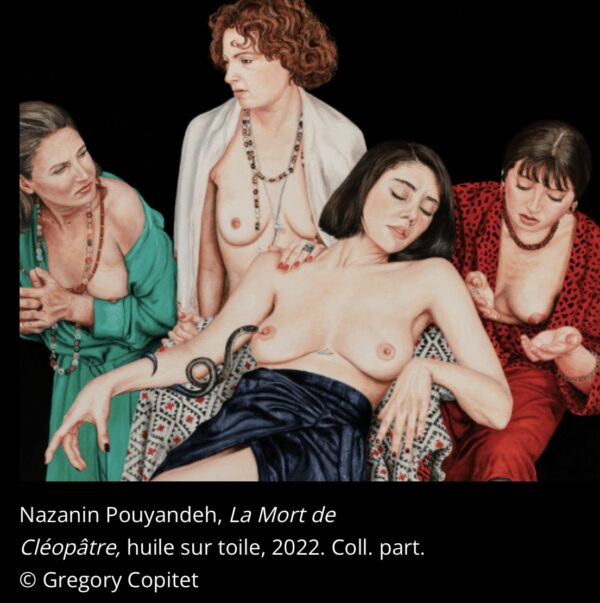

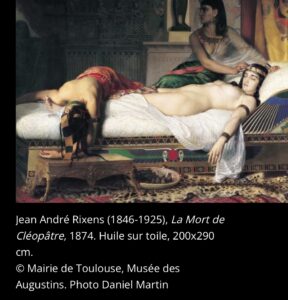

L’un des points forts de « Le Mystère Cléopâtre » réside dans sa capacité à montrer la prolifération de la figure de Cléopâtre dans les arts. Le visiteur croise manuscrits enluminés, peintures, sculptures, opéras et pièces de théâtre, de Shakespeare à Victorien Sardou. À partir du XIXe siècle, Cléopâtre devient une héroïne moderne : Sarah Bernhardt l’incarne sur scène ; au cinéma, Theda Bara, Vivien Leigh, Sophia Loren et surtout Elizabeth Taylor (sous la direction de Joseph L. Mankiewicz en 1963) lui prêtent leurs traits, leurs costumes, leur aura.

L’exposition présente affiches, costumes, objets de tournage : on mesure alors comment la reine antique devient star de la publicité, icône de mode, inspiration pour la bande dessinée ou la culture manga. À chaque époque, Cléopâtre fait peau neuve : héroïne tragique ou séductrice, muse de l’Orientalisme, ou archétype de la femme puissante. La réalité historique recule, mais le pouvoir d’évocation demeure.

La dernière section aborde la portée politique et symbolique de la figure. Dès le XXe siècle, Cléopâtre est récupérée par divers mouvements : en Égypte, elle devient emblème du nationalisme et de la résistance au colonialisme ; aux États-Unis, elle est revendiquée par les mouvements afro-américains comme cheffe d’État africaine ; les courants féministes soulignent la capacité de la souveraine à imposer sa voix et son destin dans un monde dominé par les hommes. Cléopâtre incarne alors les rêves, les tensions, les luttes de toutes les générations : miroir de nos aspirations, mais aussi de nos fantasmes.

L’exposition ne se contente pas de juxtaposer œuvres et documents. Elle propose une réflexion sur la fabrication des légendes : comment naît un mythe ? Comment se transmet-il, se transforme-t-il, se récupère-t-il ? « Le Mystère Cléopâtre » fait dialoguer sources occidentales et arabes, lectures académiques et culture populaire, objets archéologiques et images de la pop culture.

Le parcours, richement documenté, offre une expérience visuelle et intellectuelle dense, ponctuée de points d’écoute, de projections, et d’espaces de médiation.

C’est aussi une invitation à regarder au-delà du cliché, à questionner nos représentations : Cléopâtre, tour à tour héroïne tragique, séductrice, victime ou icône, demeure une énigme dont la fascination n’a rien perdu de sa force.

Informations pratiques

Exposition « Le Mystère Cléopâtre »

Lieu : Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés-Saint-Bernard, Paris 5ème.

Dates : jusqu’au 11 janvier 2026

Horaires : tous les jours sauf le lundi ; nocturne le mercredi jusqu’à 21h30

Billetterie et réservations : site imarabe.org, sur place ou en ligne

Programme et médiation : visites guidées, ateliers, catalogue disponible.

Accès : métro Jussieu ou Cardinal Lemoine, bus 67, 89, 86