Séduisante et d’apparence inoffensive, la parure féminine kabyle est au cœur d’un bras de fer entre Alger et la communauté kabyle, bien plus politique qu’il n’y paraît. En effet, l’enjeu dépasse les simples atours et l’on assiste à une véritable guerre culturelle et médiatique, comme l’a révélé l’apparition de Rima Hassan en robe kabyle.

Charlotte Touati

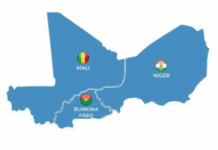

Le 31 mars 2024, l’Algérie a soumis un dossier à l’UNESCO pour faire inscrire « l’art de l’ornementation avec des bijoux en argent émaillé de l’habit féminin de la région de Kabylie : fabrication, conception et port » sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Une cérémonie a été organisée à cette occasion en présence du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, au Centre national des recherches en préhistoire, anthropologie et histoire (CNRPAH), à Alger, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, selon l’agence officielle APS. La démarche a suscité l’ire de la communauté kabyle.

Le bijou kabyle se distingue par sa technique d’argent cloisonné, émaillé de couleurs vives et incrusté de corail. Ce style tout à fait particulier est aussi témoin de l’histoire.

Au tournant des 15e et 16e siècle, l’Afrique du Nord fait l’objet de bouleversements en cascade. La Kabylie est une fédération lâche d’assemblées villageoises (tajmâat) qui se mobilisent sous l’égide de rois lors des périodes de crise. Le royaume zianide de Tlemcen situé dans l’ouest de l’actuelle Algérie, en perte de vitesse face à la Reconquista de l’Espagne par les catholiques et leurs incursions de l’autre côté de la Méditerranée, tombe dans le fanatisme religieux. En 1492, alors que les Espagnols prennent Grenade et expulsent les Juifs séfarades, le prédicateur Abdelkrim al-Maghili déclenche le massacre des Judéo-Berbères indépendants du Touat parce qu’ils ne sont pas soumis au statut de dhimmis. Une partie des survivants rejoint la Kabylie qui ne pratique pas la dhimmitude et s’implantent dans le Djurdjura.

Ahmed Belkadi, futur roi de Koukou

Sur place, de nouvelles dynasties kabyles émergent pour assurer l’indépendance avec les royaumes de Koukou et des Aït Abbas, correspondant respectivement à la Haute et à la Basse Kabylie. Après la prise de Béjaïa en 1510 par les Espagnols, Ahmed Belkadi, futur roi de Koukou, se replie temporairement sur le flanc nord du Djurdjura emmenant avec lui ses orfèvres et quelques artisans séfarades qui se distinguent par leur habilité dans la technique du cloisonné andalou. C’est ainsi qu’Aït Yenni devient le foyer de création du bijou kabyle. Ce dernier est donc la matérialisation du particularisme culturel et artistique de la Kabylie, autant que de son indépendance politique. Alors que le royaume zianide s’effondre et laisse place aux Ottomans, les royaumes de Koukou et des Aït Abbas demeurent indépendants jusqu’à la mort de Mohammed El Mokrani, le dernier roi des Aït Abbas, face aux Français en 1871.

La robe kabyle est de même une variante originale du costume berbère. Elle aussi très colorée, immédiatement reconnaissable, elle se distingue par des broderies à l’encolure jusqu’aux épaules, sur les manches et à la ceinture.

Après 1962, l’Algérie indépendante se construit autour de l’idée d’unité nationale fondée sur la langue arabe et l’islam. Dans ce cadre idéologique, la culture kabyle est reléguée à la marge voire réprimée. La robe kabyle devient un enjeu qui dépasse largement la garde-robe. Dans les discours officiels, elle devient le vestige d’un monde rural que la modernité doit dépasser et disparaît des villes. Mais dans les villages de montagne, la robe kabyle demeure et devient même le support d’une résistance silencieuse. Porter la robe kabyle, c’est affirmer l’appartenance à une culture que l’on veut faire taire. La broder, la transmettre à sa fille, c’est continuer à exister dans le tissu d’une nation qui cherche à uniformiser ses voix.

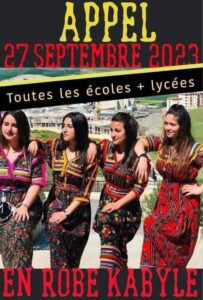

La robe kabyle interdite

Deux épisodes ont été particulièrement marquants. Le 23 avril 2013, une lycéenne d’El Kseur est interdite d’accès à son établissement par le surveillant général en raison de sa tenue traditionnelle kabyle. En réaction, le professeur de mathématiques de l’élève organise une journée de mobilisation le 24 avril 2013, durant laquelle toutes les filles du lycée portent la robe kabyle pour soutenir leur camarade et protester contre cette interdiction.

Durant le Hirak, mouvement populaire de contestation pacifique né en février 2019 en Algérie, revendiquant un changement politique profond, la fin du système autoritaire et la construction d’un État de droit démocratique, les femmes qui manifestent en robe kabyles sont harcelées par les forces de l’ordre. Nombres d’entre elles sont conduites au commissariat où il leur est signifié que leur parure est un symbole séditieux.

Un collectif d’associations en Kabylie et dans la diaspora se mobilise en 2021 pour instituer le 5 juin comme Journée internationale de la robe kabyle afin de mettre en valeur ce patrimoine ancestral et contemporain, « rendre visible la culture kabyle qui véhicule des valeurs laïques fortes » et des femmes libres de parer leur corps. L’Association Internationale de la Robe Kabyle a été fondée en 2022.

Et pourtant l’histoire se répète le 20 septembre 2023, au lendemain de la rentrée scolaire, à El Kseur encore une fois, une lycéenne est empêchée d’entrer dans son établissement parce qu’elle porte une robe kabyle sous sa blouse blanche réglementaire. Grâce à la détermination de sa mère, elle a pu réintégrer son lycée.

Le dépôt en 2024 du dossier à l’UNESCO par l’Algérie ne doit donc pas être interprété comme une reconnaissance, mais comme le moyen de faire taire les revendications kabyles en annexant leur parure à un patrimoine national qui se cherche. Ce costume ne serait pas aux Kabyles, mais à tous les Algériens, malgré la lutte et la résistance qu’elle matérialise.

La reconnaissance du tamazight

C’est la même démarche qui avait prévalu lors de la reconnaissance du tamazight comme langue nationale. Le tamazight serait la « langue des Amazighs ». Les Amazighs ou Berbères forment un groupe linguistique autochtone de l’Afrique du Nord incluant par exemple le kabyle, le rifain, le tamasheq, le nafusi, etc. mais avec de grandes variantes, à tel point qu’il n’y a parfois pas d’intercompréhension entre les locuteurs des différents peuples. Le tamazight est donc une construction. Elle est artificielle et n’a aucun locuteur natif. Ce fut une utopie, très belle au niveau culturel, qui a assurément fait bouger les lignes dans la reconnaissance des peuples amazighs, mais une utopie inoffensive sur le plan politique, qui s’est même avérée fort utile au gouvernement algérien pour invisibiliser les Kabyles, qui eux, sont organisé politiquement depuis des siècles.

Reconnaître une berbérité mal définie et folklorisante permet d’effacer jusqu’au mot même de Kabylie dans les documents officiels. En effet, la Kabylie n’existe pas dans la division administrative algérienne, elle a été morcelée et ventilée. On peut dès lors s’interroger sur l’intitulé du dossier soumis à l’UNESCO : « l’art de l’ornementation avec des bijoux en argent émaillé de l’habit féminin de la région de Kabylie ». De quelle « région de Kabylie » parle le gouvernement puisqu’il l’a lui-même abolie ?

Les dangers d’une récupération

Face à l’échec patent de supprimer la culture kabyle, on observe depuis quelques mois une appropriation de la culture kabyle par le gouvernement algérien pour faire taire les velléités indépendantistes. Soudain, après des années de répression, le patrimoine kabyle est celui de l’Algérie, et ce au détriment des véritables porteurs de cette culture au quotidien. Peut-on faire abstraction de la dimension de résistance à l’arabisation et à la centralisation imposée par Alger que revêt la parure féminine kabyle, de son histoire ancrée dans la culture berbère pré-islamique, syncrétique et laïque ? Car si le gouvernement algérien de même que les personnalités politiques qui lui sont ouvertement proches veulent récupérer le patrimoine kabyle, il faut tout prendre. Robe et bijoux kabyle ne sont pas de simples objets de folklore et ne sauraient être récupérés à des fins coloniales.

En 2024 également, un dossier déposé par l’Algérie auprès de l’UNESCO pour l’inscription du « costume féminin de cérémonie dans le Grand Est de l’Algérie » contenait des images d’un caftan Ntaâ de Fès, emblématique du patrimoine vestimentaire marocain. Cette inclusion a été jugée inappropriée par le Maroc, qui a alors saisi officiellement l’UNESCO pour « usurpation culturelle ». À la suite de cette protestation, l’organisation internationale a demandé le retrait de l’image litigieuse, reconnaissant implicitement la validité de la plainte marocaine. Cette affaire souligne la dimension diplomatique et symbolique du patrimoine immatériel.

L’auteure de ces lignes qui travaille sur l’instrumentalisation du patrimoine en Afrique en contexte de colonisation intérieure a interpelé l’UNESCO sur le dossier de la parure féminine kabyle, mais l’organisation n’a pas souhaité communiquer le dossier transmis par l’Algérie, ni répondre à la communauté kabyle ou dialoguer l’Association Internationale de la Robe Kabyle.