De Dublin à Abidjan, de la Somone à Washington, l’Afrique créative affirme ses voix. Soirée de fierté diasporique aux African Society Awards, festival jazz enivrant en Côte d’Ivoire, sons afro-modernes au Tucheze Festival, mémoire rwandaise à Avignon, saxophone engagé d’Armand Ntep à Washington, double ambiance musicale au Cap, et comédie populaire sud-africaine sur Netflix avec « Meet the Khumalos » : une semaine dense où l’art africain dit, célèbre, interroge.

Les African Society Awards 2025 le 4 avril à Dublin

Le 4 avril, Dublin accueillera les African Society Awards 2025, une cérémonie annuelle célébrant les talents et les initiatives de la diaspora africaine en Irlande. Une soirée de reconnaissance, de culture et de fierté, portée par une jeunesse engagée.

C’est dans le cadre élégant du Clayton Hotel Liffey Valley que se tiendront, le 4 avril prochain, les African Society Awards 2025. Depuis plusieurs années, cet événement organisé par Seventeen Entertainment s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les diasporas africaines d’Irlande, rassemblant étudiants, artistes, entrepreneurs, militants et figures de la communauté. Plus qu’une remise de prix, il s’agit d’un manifeste festif, d’une célébration de la pluralité, de l’excellence et de l’héritage africain dans un pays où les communautés issues de l’immigration façonnent chaque jour un peu plus le paysage culturel.

À l’origine de ces récompenses, un constat : le manque de visibilité et de reconnaissance des contributions africaines dans les sphères publiques et médiatiques irlandaises. L’initiative des African Society Awards s’inscrit ainsi dans une volonté de briser l’invisibilité et de mettre en lumière des parcours souvent éclipsés par les discours dominants. Depuis ses débuts, la cérémonie a distingué des jeunes leaders, des artistes prometteurs, des associations engagées dans le changement social, ou encore des figures académiques œuvrant pour l’inclusion et le dialogue interculturel. En cela, elle reflète les mutations d’une Irlande contemporaine, jeune, diverse et ouverte.

L’événement s’articule autour de plusieurs temps forts. Dès l’entrée, les convives sont accueillis dans un décor soigné, entre tapis rouge et ambiance festive, avant de prendre place pour un dîner de trois plats, pensé comme un moment de convivialité et de partage. La cérémonie alterne ensuite remises de prix, discours inspirants et performances artistiques : danses traditionnelles, sets de DJ, chants et interventions poétiques donnent à la soirée une atmosphère vibrante, où l’expression identitaire se mêle au divertissement.

Mais au-delà de la fête, les African Society Awards ont aussi une dimension politique et symbolique forte. Dans un contexte européen parfois marqué par les replis identitaires et les discriminations systémiques, récompenser l’excellence africaine revient à affirmer une présence, une fierté, une légitimité. C’est dire à la jeunesse issue de la diaspora qu’elle peut être au centre de la narration, qu’elle a sa place dans l’espace public, qu’elle peut inspirer et porter le changement. Nombre de lauréats passés témoignent d’ailleurs de l’impact de cette reconnaissance dans leur parcours personnel : une légitimation précieuse, un tremplin, un encouragement à poursuivre leurs ambitions dans des environnements parfois hostiles ou indifférents.

Cette année encore, la liste des nominés illustre la richesse des profils mis à l’honneur. On y retrouve des créateurs de contenu suivis par des milliers de jeunes sur les réseaux sociaux, des entrepreneurs qui transforment leur quartier, des militants pour les droits des minorités, des artistes mêlant héritage africain et influences contemporaines. Tous ont en commun un engagement authentique, une volonté de faire bouger les lignes, et une créativité nourrie par la pluralité de leurs racines. À travers eux, ce sont aussi les sociétés africaines d’universités irlandaises – les African Societies – qui sont valorisées : ces structures étudiantes jouent un rôle essentiel dans l’accueil, le soutien et l’animation culturelle des campus.

Dublin, ville cosmopolite par excellence, offre un écrin tout trouvé à cet événement. La capitale irlandaise, qui accueille une population africaine croissante, notamment originaire du Nigeria, de la République démocratique du Congo, du Zimbabwe ou de Somalie, devient chaque année un peu plus le théâtre de ces croisements culturels fertiles. Les African Society Awards s’inscrivent dans cette dynamique, tout en interrogeant les défis persistants : comment renforcer l’inclusion ? Comment lutter contre le racisme structurel ? Comment bâtir une représentation plus juste des minorités dans les médias, l’éducation, l’emploi ?

Ce 4 avril, il ne s’agira donc pas seulement de distribuer des trophées, mais de faire entendre une voix collective, fière et affirmée. Une voix qui dit : nous sommes là, nous contribuons, nous innovons. Et nous méritons d’être vus, reconnus, célébrés. À l’heure où de nombreux pays d’Europe se replient sur des identités figées, cette soirée à Dublin rappellera que les sociétés se construisent toujours à travers leurs mélanges, leurs dialogues, leurs métissages. Et que dans cette mosaïque humaine, les voix africaines d’Irlande ont toute leur place.

À Avignon le 4 avril, le Rwanda ouvre le Printemps de l’Afrique

Avignon accueille le Printemps de l’Afrique, un événement culturel dédié à la création contemporaine du continent. Le 4 avril, le vernissage de l’exposition Rwanda Indépendant sera accompagné d’un concert d’inanga par l’artiste rwandais Daniel Ngarukiye.

C’est un souffle venu du continent africain qui traversera Avignon en ce début de printemps. Le 4 avril marque l’ouverture du Printemps de l’Afrique, un événement qui célèbre la vitalité artistique contemporaine africaine à travers expositions, musiques et rencontres. À l’honneur cette année : le Rwanda, son histoire, sa mémoire et sa création contemporaine. L’exposition Rwanda Indépendant, inaugurée ce jour-là, propose un regard sensible et engagé sur le parcours du pays depuis son accession à l’indépendance, en 1962, jusqu’à aujourd’hui.

Cette exposition n’est pas une simple rétrospective historique. Elle mêle archives, photographies contemporaines, œuvres plastiques et installations pour questionner les traces laissées par le passé, les espoirs de reconstruction et les dynamiques actuelles de création. Le choix du Rwanda, plus de trois décennies après le génocide de 1994, invite à interroger le pouvoir de l’art dans les processus de mémoire et de reconstruction collective. Rwanda Indépendant rend hommage à une génération d’artistes qui, au-delà du traumatisme, ont choisi de créer, de raconter et de transmettre.

Pour accompagner ce vernissage, un concert exceptionnel d’inanga sera donné par Daniel Ngarukiye. Cet artiste rwandais, à la fois musicien et conteur, fait résonner les cordes de l’inanga — instrument traditionnel à la sonorité douce et hypnotique — comme autant d’échos d’une mémoire vivante. L’inanga, longtemps réservée aux chants de rois et aux récits initiatiques, devient ici un vecteur poétique et politique, porté par une voix contemporaine qui ne renie rien de ses racines.

Ce concert, intime et profondément émouvant, vient renforcer la portée de l’exposition : il ne s’agit pas seulement de regarder ou d’apprendre, mais de ressentir, d’écouter, de se laisser traverser par une culture qui se réinvente. Dans le contexte d’Avignon, ville de théâtre et de patrimoine, cette rencontre entre la mémoire rwandaise et le public européen prend une dimension singulière. Elle rappelle que les récits du Sud ont toute leur place dans les scènes du Nord, et qu’ils viennent y bousculer les imaginaires, enrichir les dialogues et ouvrir d’autres perspectives sur l’histoire.

Loin des clichés ou des approches folklorisantes, le Printemps de l’Afrique affirme une volonté claire : faire entendre des voix africaines plurielles, puissantes, critiques et créatives. Il offre un espace de visibilité et de reconnaissance à des artistes souvent absents des grands circuits de l’art occidental.

En ouvrant sa nouvelle édition avec le Rwanda, le Printemps de l’Afrique fait un choix fort. Il rend compte d’une réalité complexe, entre douleur de l’histoire et fierté d’une renaissance culturelle. À travers les œuvres exposées et la musique de l’inanga, c’est tout un pan de l’identité rwandaise qui s’exprime, dans sa fragilité comme dans sa force.

Les 5 et 10 avril, Abidjan célèbre un jazz libre et engagé

Le Festival Abidjan Capitale du Jazz revient avec une programmation d’exception. Le 5 avril, Cheick Tidiane Seck enflammera le Palais de la Culture, suivi le 10 avril par la soirée Women in Jazz chez Sony Music Africa à Abidjan.

Abidjan s’apprête à vibrer au rythme du jazz, sous toutes ses nuances et réinventions. Le Festival Abidjan Capitale du Jazz, événement devenu incontournable dans le paysage musical ivoirien, propose cette année une programmation resserrée mais puissante, centrée sur deux rendez-vous majeurs : un concert du maître malien Cheick Tidiane Seck et une soirée dédiée aux voix féminines du jazz.

Le samedi 5 avril à 19 h, c’est au Palais de la Culture de Treichville que l’on retrouvera Cheick Tidiane Seck, figure emblématique du jazz afro. Pianiste, organiste, compositeur, il navigue entre les traditions mandingues et les envolées du jazz contemporain avec une aisance rare. Collaborateur de longue date de grands noms comme Salif Keïta, Fela Kuti ou Dee Dee Bridgewater, il apporte à chaque performance une intensité brute, nourrie d’une immense culture musicale et d’un engagement artistique profond. À Abidjan, il proposera un concert généreux, pensé comme une traversée sonore de l’Afrique, de ses racines spirituelles à ses métissages les plus audacieux.

Quelques jours plus tard, le jeudi 10 avril, c’est chez Sony Music Africa qu’aura lieu le concert Women in Jazz, une soirée entièrement dédiée aux artistes féminines qui façonnent le jazz d’aujourd’hui. Dans un univers encore largement masculin, cette initiative met à l’honneur des musiciennes et chanteuses venues d’Afrique et de la diaspora, qui réinventent les codes du genre en y insufflant des influences soul, afrobeat, funk ou encore musiques traditionnelles. Le lieu, à la fois maison de production et espace de diffusion, se transforme pour l’occasion en scène intime, propice au dialogue musical.

À travers ces deux temps forts, Abidjan Capitale du Jazz réaffirme sa mission : créer des ponts entre les générations, les territoires et les styles. Il ne s’agit pas uniquement de célébrer le jazz comme un patrimoine, mais bien comme un langage vivant, mouvant, en constante réinvention. Le choix des artistes reflète cette ambition : entre le maître malien au parcours international et les nouvelles voix féminines du continent, le festival propose un panorama contrasté, riche, exigeant.

En proposant des concerts dans des lieux emblématiques de la ville — le Palais de la Culture et le siège de Sony Music —, le festival participe également à une dynamique de rayonnement culturel local. Abidjan Capitale du Jazz, au-delà de la musique, incarne une volonté de faire de la capitale économique ivoirienne un carrefour de création et d’innovation musicale en Afrique de l’Ouest.

En rassemblant des artistes de renom, des voix émergentes et un public toujours plus curieux, le festival construit une mémoire sonore collective fidèle aux origines du jazz mais attentive à ses mutations africaines. Il fait résonner, depuis Abidjan, une musique libre et profondément enracinée.

Tucheze Festival : la lagune de la Somone au rythme de l’Afrique moderne

Les 5 et 6 avril, la lagune de la Somone au Sénégal accueillera le Tucheze Festival, une célébration vibrante des sons afro-modernes portée par des artistes majeurs comme Fally Ipupa, Oumou Sangaré et Samba Peuzzi.

Pendant deux jours, la lagune de la Somone vibrera au rythme de l’Afrique contemporaine. Les 5 et 6 avril, le Tucheze Festival réunira sur scène des figures emblématiques de la musique afro-moderne, dans un cadre naturel à la beauté saisissante. Porté par une volonté de fusionner les genres, les générations et les territoires, ce jeune festival sénégalais s’impose déjà comme un rendez-vous prometteur sur la scène musicale ouest-africaine.

Le nom du festival, Tucheze, qui signifie « dansons » en swahili, donne le ton. Ici, la musique est une invitation au mouvement, à la communion, à la fête, mais aussi à la réflexion sur l’identité musicale africaine en constante transformation. Le choix du lieu, la lagune de la Somone, à une heure de route de Dakar, n’est pas anodin, puisqu’il permet de sortir des circuits urbains classiques pour proposer une expérience immersive en pleine nature, où la musique et les éléments semblent dialoguer.

La programmation de cette édition est ambitieuse. À commencer par la présence de Fally Ipupa, superstar congolaise dont le charisme scénique et la voix chaude ont conquis l’Afrique et bien au-delà. À ses côtés, Oumou Sangaré, la diva malienne et militante infatigable, apportera sa puissance vocale et son engagement à la scène du Tucheze. Véritable icône de l’afro-pop féminine, elle incarne depuis plusieurs décennies une musique enracinée dans les traditions du Wassoulou.

Autre figure phare de cette édition : Samba Peuzzi, étoile montante de la scène urbaine sénégalaise. Révélé par son flow incisif et son esthétique audacieuse, il séduit une jeunesse avide de sons hybrides mêlant rap, mbalax et beats électroniques.

Tucheze veut avant tout créer un espace de rencontre entre artistes, publics et professionnels, à travers des ateliers, des échanges et une ambiance propice à la découverte. Loin du modèle des grands festivals formatés, il mise sur l’intimité, l’authenticité et la proximité avec les artistes, dans une atmosphère conviviale et festive.

Ce nouveau venu dans le paysage des festivals africains s’inscrit dans une dynamique plus large de valorisation des musiques actuelles du continent. Dans un monde où les tendances musicales s’internationalisent à grande vitesse, le Tucheze Festival défend une africanité sonore plurielle, ouverte et inventive. Il donne une tribune à des artistes qui racontent l’Afrique d’aujourd’hui — urbaine, rurale, diasporique, multiple — à travers leurs voix, leurs instruments et leurs paroles.

À Washington le 11 avril, Armand Ntep fait dialoguer l’Afrique et le jazz

Le 11 avril, le saxophoniste camerounais Armand Ntep se produira au National Museum of African Art à Washington dans le cadre du Sounds of Africa Concert Series, une performance marquant le Jazz Appreciation Month aux États-Unis.

Le jazz, cette musique née de l’âme afro-américaine, ne cesse de dialoguer avec ses racines africaines. Le 11 avril, à l’occasion du Jazz Appreciation Month, Washington accueillera une performance singulière dans un lieu hautement symbolique : le National Museum of African Art. Au programme, un concert du saxophoniste camerounais Armand Ntep, figure montante du jazz afro contemporain, dans le cadre du Sounds of Africa Concert Series.

De 19 h à 22 h, les salles du musée vibreront au son d’un jazz habité, nourri des traditions d’Afrique centrale et des rythmes urbains d’aujourd’hui. Armand Ntep, musicien formé aussi bien dans les conservatoires européens que dans les clubs africains, propose un répertoire qui fusionne l’héritage du bebop avec les cadences du makossa, les modulations du bikutsi et les improvisations propres à la scène jazz actuelle. Avec son saxophone comme boussole, il explore des paysages sonores où se croisent mémoire, modernité et identité.

Sa présence dans un espace comme le National Museum of African Art ne tient pas du hasard. Elle affirme la légitimité des expressions africaines modernes dans les hauts lieux de la culture et de l’histoire. En conviant un artiste vivant à jouer dans ce musée dédié au patrimoine du continent, les organisateurs rappellent que la culture africaine ne se limite pas à ses artefacts anciens ou à ses traditions figées. Elle est en mouvement, en mutation, et elle se raconte aussi en musique, sur scène, dans l’instant.

Le Sounds of Africa Concert Series, qui accueille régulièrement des artistes venus de divers pays du continent, a pour vocation de créer des ponts entre les cultures africaines et les publics américains. Il ne s’agit pas seulement de montrer la diversité des sons africains, mais de les inscrire dans une histoire commune, celle d’un jazz qui trouve en Afrique non seulement ses origines mais aussi de nouvelles voies d’expression. En ce sens, le concert d’Armand Ntep s’inscrit dans une dynamique de réappropriation et de renouvellement des langages musicaux afro-descendants.

Le Jazz Appreciation Month, lancé par le Smithsonian Institution, célèbre chaque année le rôle du jazz dans la culture mondiale. Il invite musiciens, éducateurs et publics à redécouvrir l’impact de ce genre sur les sociétés contemporaines. L’invitation d’Armand Ntep s’inscrit pleinement dans cette démarche : rappeler que le jazz ne cesse de se réinventer à partir de ses racines africaines, et que ces racines sont aujourd’hui bien vivantes, actives et porteuses d’avenir.

À Washington, le saxophone d’Armand Ntep racontera sans mots l’histoire d’une Afrique en mouvement, qui se joue des frontières et qui fait du jazz un terrain d’invention perpétuelle.

Deux concerts, deux ambiances : Le Cap entre intimité acoustique et fièvre dance

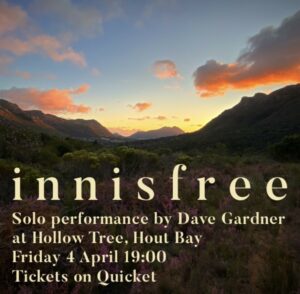

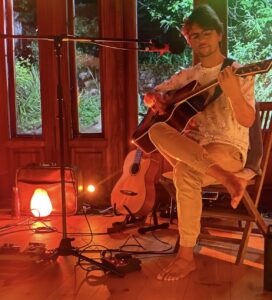

Du 4 au 11 avril, Le Cap accueille deux performances musicales contrastées. Le 4, Dave Gardner livre un concert acoustique intimiste à Hollow Tree avec Innisfree. Le 11, l’artiste électro-pop Youngr enflamme le Cabo Beach Club pour une nuit de dance survoltée.

En ce mois d’avril, Le Cap s’offre une parenthèse musicale aux antipodes du spectre sonore. Entre la douceur acoustique de Innisfree et l’énergie électrisante de Youngr, la ville sud-africaine devient le théâtre de deux concerts aux atmosphères radicalement différentes, mais unies par la même quête d’émotion et de connexion avec le public.

Le 4 avril, dans le cadre verdoyant et feutré de Hollow Tree, Dave Gardner proposera une performance solo sous le nom de scène Innisfree. Ce projet musical, inspiré du célèbre poème de W. B. Yeats, puise dans la tradition folk et les ballades contemporaines pour créer une ambiance intimiste et introspective. Accompagné de sa seule guitare et d’arrangements minimalistes, Gardner transporte l’auditoire dans un univers de calme, de contemplation et de mélancolie lumineuse. C’est une musique qui ne cherche pas à impressionner mais à toucher, à provoquer le silence intérieur plutôt que la clameur.

« Youngr » au Cabo Beach Club

Une semaine plus tard, changement total de décor et d’énergie. Le 11 avril, le Cabo Beach Club, haut lieu de la vie nocturne capetonienne, accueille Youngr, phénomène de la scène électro-pop britannique. Réputé pour ses performances explosives où il jongle en live entre chant, batterie, synthétiseurs et loops, Youngr transforme chaque concert en véritable performance scénique. Son style, à mi-chemin entre dance, pop et électro, séduit un public jeune, cosmopolite et avide de beats entraînants. Connus pour leur intensité, ses concerts sont des invitations à la fête, à la danse, à la libération collective des corps sous les lumières et le son.

Ce contraste entre les deux soirées illustre bien la richesse de la scène musicale du Cap, capable d’offrir des expériences complémentaires à quelques jours d’intervalle. D’un côté, la musique comme refuge, comme méditation ; de l’autre, la musique comme exutoire, comme célébration. Entre Hollow Tree et Cabo Beach Club, il y a tout un monde, mais un même amour de la musique live, du partage et de l’émotion.

Le Cap, longtemps perçue uniquement comme une destination touristique et historique, affirme aujourd’hui son statut de capitale musicale en devenir, capable de mêler l’élégance d’un concert acoustique à la ferveur d’une nuit électro.

Qu’on préfère l’intimité d’un set unplugged ou l’euphorie d’une piste de danse, avril au Cap promet de faire vibrer tous les cœurs, au rythme des guitares sensibles ou des basses entêtantes.

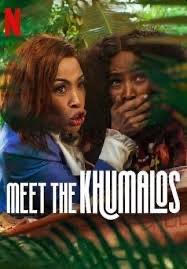

« Meet the Khumalos » : une comédie sud-africaine qui bouscule les clichés

Le 11 avril, Netflix met en ligne Meet the Khumalos, une comédie sud-africaine au ton vif et familial. Dans un contexte où les productions africaines gagnent en visibilité mondiale, ce film marque une nouvelle étape vers un cinéma continental plus accessible.

Netflix poursuit son exploration du continent africain avec Meet the Khumalos, une comédie sud-africaine attendue sur la plateforme le 11 avril. Ce choix stratégique s’inscrit dans une volonté affirmée du géant du streaming de diversifier ses offres tout en misant sur des récits enracinés dans des cultures locales, mais à portée universelle. À l’heure où l’industrie du divertissement tente de répondre à une demande croissante de représentations plus larges, plus authentiques et moins standardisées, Meet the Khumalos arrive à point nommé.

Le pitch est simple, mais redoutablement efficace : deux mères, autrefois meilleures amies, sont désormais ennemies jurées. Leurs enfants tombent amoureux, et une guerre de voisinage s’ensuit, faite de coups bas domestiques, de rivalités anciennes ravivées et de tendresses mal dissimulées. L’histoire se joue dans un quartier sud-africain ordinaire, mais c’est justement dans cette ordinarité que réside sa puissance. Car au-delà du comique de situation, ce sont les dynamiques sociales, les codes familiaux, les blessures du passé et les espoirs de réconciliation qui s’expriment. Le spectateur est invité à rire, certes, mais aussi à reconnaître les enjeux profonds qui nourrissent ce type de confrontation.

La comédie familiale est un genre souvent délaissé lorsqu’il s’agit de parler du continent africain sur la scène internationale. On lui préfère des récits de guerre, de survie ou de misère, comme si l’Afrique ne pouvait exister qu’à travers la souffrance. Or, Meet the Khumalos prend le contrepied de cette vision étroite et caricaturale, en offrant un récit où les personnages sont drôles, complexes, imparfaits, mais profondément humains. Il ne s’agit pas ici de lisser une réalité ou de nier les difficultés sociales, mais de montrer que le quotidien africain peut aussi être source de comédie, d’émotion et de finesse narrative. Et cela, sans exotisme ni misérabilisme.

En diffusant ce film, Netflix contribue à renforcer la place des créations africaines dans le paysage audiovisuel mondial. La plateforme avait déjà donné le ton avec des productions nigérianes comme Blood Sisters ou Shanty Town, mais Meet the Khumalos s’inscrit dans un registre différent : celui du cinéma populaire, accessible à un large public, et capable de fédérer par son humour. C’est aussi une manière de normaliser l’Afrique à l’écran, de l’ancrer dans des récits universels tout en respectant ses spécificités culturelles. L’enjeu n’est pas seulement de produire en Afrique, mais de faire entendre des voix africaines, dans leur diversité et leur autonomie de ton.

La réussite d’un tel film ne tient pas uniquement à son scénario ou à sa mise en scène, mais à la capacité de ses acteurs à incarner avec justesse des personnages ancrés dans une réalité locale. La distribution sud-africaine, peu connue du grand public international, est pourtant d’une justesse remarquable. Chaque regard, chaque réplique est habité de cette vérité qui dépasse le simple jeu comique. On y perçoit l’influence du théâtre sud-africain, la vivacité des dialogues issus de la rue, et cette manière très africaine de mêler rire et gravité dans une même scène.

Si Meet the Khumalos rencontre le succès escompté, il pourrait ouvrir la voie à d’autres projets similaires : des films qui ne cherchent pas à représenter l’Afrique au sens large, mais un quartier, une famille, une situation précise.

À l’heure où les plateformes de streaming deviennent les nouvelles vitrines culturelles de la planète, Meet the Khumalos rappelle que l’Afrique a des histoires à raconter qui ne passent ni par la tragédie ni par l’exception. Elle peut, comme toute autre région du monde, parler d’amour, de voisinage, de rivalité entre mères et de jeunes couples maladroits. Et elle peut le faire avec légèreté, intelligence et sincérité.