De Rabat à Châteaubriant, de Yaoundé à la Seine-Saint-Denis, la création africaine trace sa route cette semaine entre musique, cinéma et littérature. Festivals engagés, concerts intimes, récits intérieurs et polars tendus dessinent une Afrique plurielle, enracinée et contemporaine, bien loin des clichés.

Mawazine 2025 : les rythmes du monde au cœur battant de Rabat

Du 20 au 27 juin, Rabat devient le centre musical du continent avec le retour flamboyant de Mawazine. D’Etuk Ubong à Salif Keïta, la scène africaine y brille de mille feux dans un dialogue vibrant avec le reste du monde.

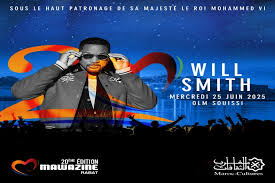

Au Maroc, la musique est une diplomatie. Une manière de tisser des liens entre les peuples, les langues, les héritages. Depuis plus de vingt ans, le Festival Mawazine – Rythmes du Monde en est la démonstration la plus spectaculaire. Pour l’édition 2025, qui se déroule du 20 au 28 juin, la promesse est tenue. Rabat et Salé accueillent à nouveau des dizaines de milliers de festivaliers venus d’Afrique, d’Europe et du monde arabe pour assister à un rassemblement musical unique en son genre. Entre scènes monumentales, concerts gratuits, et programmation vertigineuse, Mawazine se distingue par son ambition à conjuguer les voix du Sud global, dans toute leur diversité et leur excellence. Et cette année encore, l’Afrique y occupe le devant de la scène, non pas comme folklore, mais comme centre de gravité artistique.

Dès les premières notes, le ton est donné : le 21 juin, la Nigériane Yemi Alade électrise la scène de Bourregreg. Icône afro-pop, féministe engagée, diva solaire, elle enchaîne ses tubes dans un concert mêlant percussions traditionnelles et beats urbains. Dans la foule, des drapeaux nigérians, maliens, congolais se dressent entre deux chorégraphies. Le lendemain, le Sénégal est à l’honneur avec Cheikh Lô, dont le mbalax mystique et la voix feutrée convoquent une mémoire à la fois spirituelle et politique. Plus loin, sur la même scène, le Camerounais Etuk Ubong réinvente l’afro-jazz avec ses cuivres indociles, tandis que le 27 juin, Salif Keïta, la « voix d’or de l’Afrique », clôt majestueusement la semaine africaine du festival.

Ce qui frappe à Mawazine, ce n’est pas seulement la qualité des artistes programmés, mais la manière dont ils cohabitent avec d’autres figures majeures de la musique mondiale. Le rappeur 50 Cent, le Marocain El Grande Toto, le jazzman Etienne Mbappé ou encore le chanteur ghanéen Ckay partagent l’affiche avec des stars coréennes comme Aespa ou américaines comme Kid Cudi. Ce métissage de styles, loin du marketing global, est pensé comme un tissage cohérent d’identités musicales. Rabat devient alors une ville-plateforme, où l’on passe en quelques heures d’un griot malien à une rave électro ou à une performance gnawa.

Mais Mawazine, c’est aussi une géographie : des scènes réparties dans toute la capitale, des publics mélangés, une organisation massive mais fluide, et un ancrage populaire inébranlable. L’entrée est gratuite sur la majorité des sites, permettant à des milliers de Marocains, toutes classes confondues, de vibrer au rythme des musiques du monde. À Salé, sur la plage, les familles s’installent dès le milieu de l’après-midi. À l’OLM Souissi, les jeunes campent devant les grilles pour être au plus près de leurs idoles. Et à Bourregreg, entre les deux rives du fleuve, on danse comme si Rabat était soudain devenue Lagos ou Bamako.

Le choix de placer des figures africaines dans les créneaux les plus prestigieux n’est pas anodin. Il marque une inversion symbolique : ce ne sont plus les artistes du Nord qui légitiment ceux du Sud, mais bien l’Afrique qui attire, fédère, crée la dynamique. Yemi Alade, Salif Keïta, Etuk Ubong, Cheikh Lô : tous participent à une cartographie nouvelle des sons contemporains, où l’Afrique est à la fois racine et avenir.

Le festival n’est pas sans critiques. Certains dénoncent sa dépendance au mécénat royal, d’autres regrettent un déséquilibre entre Rabat et d’autres villes du royaume moins favorisées culturellement. Mais il est indéniable que Mawazine reste une vitrine d’excellence artistique africaine et un modèle de grand festival accessible. À l’heure où nombre d’événements culturels peinent à survivre, le maintien de cette ambition collective mérite d’être salué.

Infos pratiques :

Rabat & Salé, Maroc

Du 20 au 28 juin 2025 (programmation africaine du 21 au 27)

Entrée gratuite sur la plupart des scènes (Bourregreg, Salé, Nahda), zones VIP payantes

Artistes africains confirmés : Yemi Alade (21/6), Cheikh Lô (22/6), Etuk Ubong (23/6), Salif Keïta (27/6)

Plus d’infos : www.festivalmawazine.ma

Fête de la Musique 2025 : l’Afrique fait vibrer la Seine-Saint-Denis

Le 21 juin, Saint-Denis et Pierrefitte accueilleront deux figures majeures des musiques africaines : Oumou Sangaré et Jessy Matador. Entre traditions mandingues et rythmes urbains, la banlieue parisienne se transformera en scène d’Afrique plurielle et populaire.

La Fête de la Musique est, chaque année, une promesse de chaos joyeux, de concerts en plein air, de danses improvisées et de brassages inattendus. Mais à Saint-Denis et à Pierrefitte-sur-Seine, ce 21 juin 2025, la fête prendra des accents puissamment africains. Deux artistes majeurs y sont attendus : la grande Oumou Sangaré, surnommée la « diva du Wassoulou », et Jessy Matador, ambassadeur de l’afro-pop urbaine aux sonorités congolaises. Deux figures radicalement différentes, mais unies par un même désir : faire danser, faire penser, faire communauté.

À Saint-Denis, sur le parvis de la Basilique, les premiers spectateurs s’installeront bien avant le début du concert. Certains viendront pour la musique, d’autres pour la rencontre. Car voir Oumou Sangaré en live, dans un cadre aussi symbolique, relèvera du privilège rare. La chanteuse malienne, prix UNESCO de la musique en 2001 et militante infatigable pour les droits des femmes, offrira un concert tissé de griotisme moderne et d’engagement. Ses chansons, comme « Seya » ou « Moussolou », feront frissonner les spectateurs et résonneront comme autant de manifestes contre le silence et l’effacement des femmes. Et dans le public, nombreux seront ceux qui en connaissent déjà les paroles par cœur.

Mais la musique d’Oumou Sangaré ne se résume pas à une cause. Elle est une fête, une transe, une élégance. Son orchestre, composé de jeunes musiciens maliens mêlant kora, balafon et basse électrique, emportera la foule dans un tourbillon de rythmes traditionnels et d’arrangements contemporains. Le set s’achèvera par un hommage vibrant à toutes les « mères d’Afrique », tandis que le ciel dionysien s’illuminera lentement de lueurs estivales.

À quelques kilomètres de là, à Pierrefitte-sur-Seine, changement de décor mais même ferveur. Sur une grande scène montée pour l’occasion près de la mairie, Jessy Matador enchaînera les tubes avec une énergie débordante. « Décalé Gwada », « Mini Kawoulé », « Allez Ola Olé » : la foule, attendue en majorité jeune, chantera à l’unisson, smartphones en main, corps en mouvement. Artiste à la croisée du zouk, du coupé-décalé et du dancehall, Matador fera de sa prestation un véritable show populaire. Derrière les refrains festifs et les pas de danse syncopés, c’est une certaine idée de la banlieue qui s’exprimera : fière, diverse, bruyante, vivante.

Ce que cette soirée promet de démontrer, c’est que la Fête de la Musique peut encore être autre chose qu’un brouhaha de rue. Elle peut devenir un espace de transmission, de mémoire, et de reconnaissance. À Saint-Denis, les discours féministes d’Oumou Sangaré trouveront un écho immédiat dans les luttes locales pour l’émancipation, l’égalité et la visibilité. À Pierrefitte, les vibrations afro-caribéennes confirmeront que la banlieue est aujourd’hui l’un des épicentres des cultures africaines en France.

Il faut saluer aussi l’audace des programmateurs et le soutien des municipalités. Dans un contexte de repli identitaire et de crispation sur les questions migratoires, proposer une scène 100 % africaine un soir de fête nationale musicale relève d’un acte politique. C’est rappeler que la France, et tout particulièrement la Seine-Saint-Denis, est un creuset culturel, un territoire d’hybridations fertiles, un espace où la musique n’est pas une décoration, mais une langue commune.

Le public ne s’y trompera pas. Intergénérationnel, multiculturel, attentif et enthousiaste, il répondra présent à ces deux rendez-vous. Il y aura là des familles, des étudiants, des enfants, des anciens – tous venus écouter, danser, et surtout partager. L’Afrique ne sera pas une « invitation » dans cette édition : elle en sera l’hôte principal, l’âme battante, la cadence collective. Il ne s’agira pas d’une simple présence symbolique, mais d’une réalité sonore, incarnée, populaire.

En ce 21 juin, la Seine-Saint-Denis deviendra le théâtre d’une célébration africaine qui ira bien au-delà de la musique. Elle dira l’enracinement des diasporas, la richesse des circulations culturelles, et l’irrépressible vitalité des voix du Sud. À travers Oumou Sangaré et Jessy Matador, c’est toute une mémoire vivante, toute une puissance créative qui s’exprimera. Et dans une époque saturée de bruit, ces voix-là porteront loin. Très loin.

Informations pratiques :

Lieu : Saint-Denis (parvis de la Basilique) et Pierrefitte-sur-Seine (devant la mairie)

Date : samedi 21 juin 2025

Entrée : gratuite

Programmation africaine :

– Oumou Sangaré à Saint-Denis, 19h

– Jessy Matador à Pierrefitte, 20h30

Organisateurs : villes de Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine, en partenariat avec le ministère de la Culture

Accès : RER D ou ligne 13, stations Basilique ou Pierrefitte-Stains

Tiken Jah Fakoly, flamme acoustique dans la vallée de la Sélune

Le 20 juin 2025, à Vains dans la Manche, l’icône du reggae ivoirien Tiken Jah Fakoly se produira en acoustique dans le cadre du Green River Valley Festival. Une performance attendue dans un format intimiste, au cœur d’un événement éco-responsable et engagé.

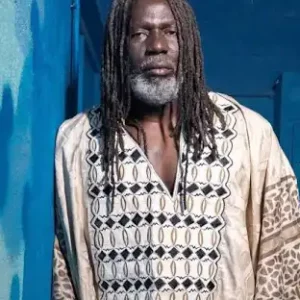

Après un printemps marqué par plusieurs concerts remarqués, notamment à Rabat, à Paris et à Abidjan, Tiken Jah Fakoly s’apprête à poser sa guitare dans un cadre pour le moins singulier : la vallée de la Sélune, en Normandie. Ce 20 juin 2025, l’artiste est l’invité principal de la première soirée du Green River Valley Festival, un événement à taille humaine qui se distingue par sa démarche éthique et sa programmation alternative.

Le choix d’un set entièrement acoustique ne doit rien au hasard. Depuis quelques années, Tiken Jah Fakoly multiplie les formats dépouillés, renouant avec l’essence de sa musique : une parole directe, un rythme organique, une proximité avec le public. À Vains, commune rurale à quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel, il interprétera ses titres phares dans un dispositif scénique réduit : guitare, percussions traditionnelles, balafon. Un retour aux fondamentaux, loin des grandes scènes et des effets spectaculaires.

Le public attend notamment des morceaux emblématiques comme « Plus rien ne m’étonne », « Le pays va mal » ou encore « Africains », qui retracent ses engagements politiques et panafricanistes. Depuis plus de trois décennies, Tiken Jah Fakoly porte un reggae de combat, ancré dans les réalités sociales du continent africain, mais aussi dans les fractures du monde contemporain. À l’instar de ses références historiques – Bob Marley, Alpha Blondy, ou encore Thomas Sankara qu’il cite souvent – il considère la musique comme un levier d’éveil collectif.

Lors de cette soirée normande, l’accent sera mis sur l’écoute, l’intensité du propos et la chaleur du lien humain. Selon les organisateurs, l’enjeu est de proposer un moment d’attention partagée, en phase avec les valeurs du festival : autonomie énergétique, circuits courts, sensibilisation environnementale. Créé en 2020, le Green River Valley Festival a gagné en notoriété pour sa programmation singulière, mêlant musiques du monde, électro, reggae, dub et expérimentations sonores. Il attire un public jeune, engagé et éclectique.

La présence de Tiken Jah Fakoly constitue donc un moment fort de cette édition. Elle s’inscrit aussi dans une logique de continuité. Depuis quelques années, l’artiste ivoirien adopte une posture de « sage engagé », alliant critique des pouvoirs en place et appel à la jeunesse. Dans ses concerts récents, il n’hésite pas à évoquer les dérives autoritaires en Afrique, les migrations contraintes, les défis écologiques, mais aussi les élans de résistance. À Vains, il devrait interpeller directement les jeunes générations, qu’il considère comme les principales actrices du changement.

Musicalement, le concert oscillera entre ballades introspectives et rythmes mandingues, entre reggae roots et influences traditionnelles ouest-africaines. Ce dialogue entre les continents est au cœur de sa démarche. Né en Côte d’Ivoire, installé au Mali, Tiken Jah Fakoly revendique une africanité ouverte, diasporique, capable de parler à l’Europe comme à l’Afrique. Ses textes, souvent écrits en français mais ponctués de bambara, mêlent références politiques, récits populaires et spiritualité laïque.

Avant son passage, la chanteuse brésilienne Flavia Coelho ouvrira la soirée avec un set afro-tropical et solaire, fusionnant samba, forró, reggae et hip-hop. En clôture, le collectif L’Entourloop proposera un set dub digital festif, dans un esprit plus dansant. Mais c’est bien le moment acoustique de Tiken Jah Fakoly qui cristallise l’attention, à la croisée de l’intime et du politique.

L’équipe du festival mise sur une réception attentive, dans un cadre naturel exceptionnel. Installé à flanc de vallée, le site offre une acoustique naturelle et une atmosphère propice au recueillement comme à la fête. En amont, des ateliers de sensibilisation, des conférences et des projections documentaires prolongent la démarche du festival. Cette année, plusieurs focus sont consacrés aux luttes paysannes, aux mouvements écologistes en Afrique de l’Ouest, et à la transmission des mémoires orales.

Dans un contexte où de nombreux festivals cèdent aux sirènes du divertissement standardisé, le Green River Valley Festival assume une ligne différente : moins de têtes d’affiche, plus de sens. La venue de Tiken Jah Fakoly en acoustique incarne cette orientation. Elle rappelle que la musique peut être une parole publique, une mémoire collective, et un moyen d’agir, y compris depuis une prairie normande, face au Mont-Saint-Michel.

FACIA 2025 : l’Afrique à hauteur d’humanité dans le cœur breton

Du 20 au 22 juin à Châteaubriant, le festival FACiA mêlera concerts, gastronomie et ateliers pour célébrer les cultures africaines et migrantes. Un événement de proximité, chaleureux et engagé, loin des clichés et des postures figées.

À Châteaubriant, petite ville de Loire-Atlantique marquée par l’histoire ouvrière et les luttes rurales, la culture africaine ne se contente pas d’être une thématique : elle est une présence vivante, une réalité locale, une part assumée du tissu social. Du 20 au 22 juin 2025, le Festival des Arts et Cultures d’Ici et d’Ailleurs — FACiA — reviendra pour une nouvelle édition fidèle à sa philosophie : proposer un moment d’échange sincère entre les cultures africaines et les territoires ruraux de l’Ouest français.

Pas de vedettes internationales ni de grandes scènes cloisonnées. Le FACiA privilégie l’intime, la rencontre directe, la découverte mutuelle. Tout commencera sur la place Ernest-Bréant, dès le vendredi soir, avec une série de concerts en plein air. Un groupe burkinabè installé à Rennes ouvrira le bal avec des rythmes mandingues modernisés, suivi d’une fanfare béninoise en déambulation parmi les stands. Les passants s’arrêteront, les enfants danseront, et l’air s’emplira de senteurs d’attieké, de mafé et d’autres plats africains préparés sur place.

Tout au long du week-end, la ville vibrera au rythme d’une programmation riche : ateliers de percussions ivoiriennes, spectacles de contes ouest-africains pour enfants, forum sur les migrations en lien avec les associations locales, démonstration de danse sabar animée par deux artistes sénégalaises vivant à Nantes… Chaque rue deviendra un espace d’échange. Les spectateurs ne viendront pas pour consommer une culture « exotique », mais pour entrer en dialogue avec elle.

Comme chaque année, le festival misera sur la participation active : des réfugiés accueillis dans la région seront associés à l’organisation des repas collectifs, tandis que des habitants hébergeront des artistes venus d’Afrique ou d’outre-mer. Ce tissage entre hospitalité, création et engagement donne au FACiA une identité singulière dans le paysage des festivals français.

Le point culminant aura lieu le samedi soir avec un concert collectif réunissant rap malien, spoken word congolais, musique kabyle et sonorités électroniques. Cette scène hybride, portée par de jeunes artistes et des musiciens confirmés, ambitionne de faire entendre une Afrique contemporaine, urbaine, politique, ouverte. Le public attendu, mêlé, attentif, familial, devrait donner à cette soirée une ambiance de célébration partagée.

Dans le contexte actuel, l’enjeu de ce festival va bien au-delà de la culture. Alors que les discours antimigrants se durcissent, que les identités sont instrumentalisées à des fins électoralistes, FACiA propose un autre récit : celui de l’échange, de l’apport, du vivre-ensemble par la création. Ici, les migrations ne sont pas un problème, mais une richesse. Et la culture sert de levier d’émancipation, de reconnaissance, de dialogue.

Soutenu par un réseau associatif dense et des collectivités locales volontaristes, FACiA affirme sa différence : pas de gigantisme, pas de folklore figé, mais une parole incarnée, portée par des artistes qui vivent les réalités qu’ils expriment. La plupart vivent en France, souvent dans des quartiers ou des zones rurales. Leur Afrique est celle du quotidien, des circulations multiples, des identités croisées.

Ce festival est aussi un lieu de pédagogie. Des rencontres scolaires, des projections documentaires et des expositions seront proposées durant les trois jours, afin de sensibiliser les jeunes et les familles à l’histoire coloniale, aux enjeux des migrations, aux formes d’art issues des diasporas. L’idée est de créer un espace de compréhension mutuelle, où chacun peut apprendre de l’autre.

Le dimanche, le festival se clôturera autour d’un grand repas partagé, un couscous collectif, et d’un concert de musique touarègue. Ce moment final, à la fois simple et symbolique, résumera l’esprit du FACiA : une convivialité sans artifice et une écoute réelle.

Des familles venues de Nantes, des habitants de Châteaubriant, des lycéens, des bénévoles, des travailleurs migrants sont attendus. Ils partageront le même espace, la même table, les mêmes rythmes. L’Afrique, ici, sera une présence familière.

Informations pratiques :

Lieu : Châteaubriant, Loire-Atlantique

Dates : du vendredi 20 au dimanche 22 juin 2025

Entrée : gratuite pour toutes les activités et concerts

Programmation : concerts d’artistes africains locaux et internationaux, ateliers de danse, percussions, gastronomie, contes, forums citoyens

Organisateurs : associations locales et collectifs de solidarité avec le soutien de la Ville

Accès : TER ou bus régionaux depuis Nantes/parkings sur site

« Indomptables » : le polar camerounais qui bouscule le cinéma francophone

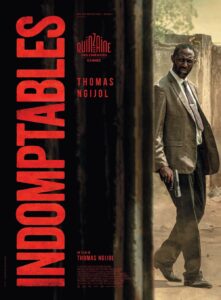

Sorti le 11 juin, Indomptables de Thomas Ngijol réinvente le polar africain dans un Yaoundé crépusculaire. Entre pression politique, trahison intime et quête de justice, ce premier long-métrage filme l’Afrique sans complaisance ni folklore. Une claque.

Des policiers corrompus, une justice sous pression, un héros usé mais encore debout : sur le papier, Indomptables pourrait ressembler à un polar classique. Mais ce film, écrit, réalisé et incarné par Thomas Ngijol, ne suit aucune route balisée. Tourné à Yaoundé, au Cameroun, avec une équipe essentiellement africaine, Indomptables s’impose comme une œuvre rare, tendue, audacieuse, qui bouleverse les représentations habituelles de l’Afrique dans le cinéma francophone. Ce n’est pas une carte postale, ni un manifeste. C’est un récit, brut et tendu, où chaque choix esthétique est au service d’une vérité sociale et politique.

Thomas Ngijol, qu’on connaît surtout pour ses rôles comiques en France, incarne ici le commissaire Billong, flic de quartier honnête, enfermé dans un système où l’intimidation, le clientélisme et les petits arrangements sont devenus la norme. Quand un jeune homme est retrouvé mort dans un quartier populaire, Billong s’entête à suivre la piste du crime, même si ses supérieurs lui demandent d’enterrer l’affaire. Plus il creuse, plus il découvre que la corruption est endémique, que les lignes sont brouillées, que la violence est diffuse. Et plus il est seul.

Ce qui frappe dès les premières minutes, c’est la mise en scène : nerveuse mais jamais tape-à-l’œil, portée par une caméra à l’épaule qui épouse la démarche lente et lourde du commissaire. Yaoundé n’y est pas filmée comme une capitale exotique, mais comme une ville-vérité : ses rues poussiéreuses, ses hangars, ses postes de police déglingués, ses intérieurs délavés sont autant de décors réels, palpables, sans aucun fard. Loin de la fiction tropicale aseptisée, Indomptables montre une Afrique urbaine contemporaine, entre survie et résilience, où le quotidien est un équilibre fragile entre peur et dignité.

Un casting impeccable

Ngijol, dans le rôle principal, surprend. Physiquement présent, mutique, il compose un personnage tout en tension contenue, presque anti-héroïque. Son commissaire n’est ni un sauveur, ni un justicier. C’est un homme seul, pris dans un filet de mensonges, de pressions familiales et d’hésitations morales. À ses côtés, un casting impeccable : Aline Boro, dans le rôle de son épouse, incarne la lassitude d’une femme qui ne croit plus aux promesses. Armand Fopa, jeune acteur camerounais, est bouleversant dans le rôle du petit frère idéaliste qui veut tout changer. Et les seconds rôles, souvent interprétés par des acteurs non-professionnels, apportent à chaque scène une vérité brute, comme captée sur le vif.

Le film n’est pas démonstratif. Il ne donne pas de leçons, n’assène aucun discours. Mais il dit beaucoup. Sur la solitude des justes. Sur le poids du silence. Sur la peur comme mode de gouvernance. Sur ce que signifie rester intègre dans un monde qui vous pousse à trahir. Indomptables n’est pas un film « sur » l’Afrique : c’est un film qui parle depuis l’Afrique, avec sa langue, ses rythmes, ses contradictions. Il refuse le spectaculaire pour préférer l’épaisseur du réel.

La photographie, signée par la Franco-sénégalaise Mariama Ndoye, joue des ombres et des lumières pauvres : le jour écrase, la nuit protège. Les sons, captés sur le terrain, donnent au film un grain documentaire. Chaque moto, chaque cri, chaque radio grésillante participe de cette immersion. La musique, très discrète, n’apparaît que par touches, laissant la place aux silences lourds, aux dialogues arrachés.

Sélectionné à la Quinzaine des cinéastes à Cannes 2025, Indomptables a surpris par sa radicalité formelle et sa maturité politique. Depuis sa sortie en salles en France le 11 juin, il bénéficie d’un bouche-à-oreille enthousiaste, notamment dans les quartiers populaires, les milieux associatifs, et chez les jeunes spectateurs afro-descendants. C’est un film à voir, à faire tourner, à discuter. Car il dit, sans fracas mais avec une lucidité implacable, ce que d’autres refusent encore de regarder.

Informations pratiques :

Titre : Indomptables

Réalisation : Thomas Ngijol

Durée : 1h42

Sortie en France : 11 juin 2025

Langues : français et pidgin camerounais, sous-titré

Genre : drame policier, polar social

Distribution : en salles dans les cinémas UGC, MK2, Pathé, ainsi que dans des salles indépendantes (voir Allociné ou Cinémutins pour horaires)

« Le rêve du pêcheur » : Hemley Boum explore les silences de l’héritage

Dans son nouveau roman, Hemley Boum tisse un récit bouleversant entre Douala et Paris, entre un grand-père mutique et son petit-fils égaré. Une traversée des non-dits familiaux, des blessures post-coloniales et des naufrages intérieurs. Profond, maîtrisé et nécessaire.

Il y a dans Le rêve du pêcheur un calme apparent, une retenue pudique, une écriture sans cri. Et pourtant, tout y est déchirure. Hemley Boum, autrice camerounaise déjà reconnue pour Les jours viennent et passent ou Si d’aimer, revient avec ce cinquième roman, sans doute le plus intime et le plus universel. En tissant la parole de deux hommes, d’une même lignée mais séparés par les époques, les continents et les blessures, elle donne voix à ce qui d’ordinaire reste tu : la mélancolie des pères, le silence des hommes, le poids des héritages qu’on n’a pas choisis.

Tout commence par un retour. Zack, trentenaire franco-camerounais, quitte Paris après une dépression sévère pour rejoindre Douala, la ville de son enfance, et surtout son grand-père Zacharias, ancien pêcheur désormais à l’écart du monde. Le petit-fils est brisé, rongé par la honte et la fatigue. Le grand-père, lui, vit dans un mutisme volontaire, après une vie traversée par la guerre, les humiliations coloniales, les renoncements. Entre eux, rien n’est dit. Mais tout se devine. Peu à peu, dans la lenteur des jours, les gestes du quotidien, les récits indirects, la parole se tisse. Et dans ce dialogue fragile, se dessinent les contours d’une mémoire recomposée.

Hemley Boum excelle dans l’art du récit à deux voix. Celle de Zack, jeune homme urbain, cultivé mais déboussolé, donne au roman sa lucidité contemporaine. Il parle de l’Europe avec acuité, de la psychiatrie comme lieu d’échec, des rapports ambigus à la « double culture ». Sa souffrance est silencieuse, presque honteuse, mais profondément humaine. Face à lui, la voix de Zacharias est un fleuve souterrain : elle remonte l’histoire coloniale, les combats d’indépendance, la misère des anciens combattants, les désillusions postcoloniales. Mais cette voix n’est jamais didactique. Elle est lente, rugueuse, tremblante, pleine de zones d’ombre.

Le roman avance ainsi par touches, comme des filets lancés sur l’eau. Il ne suit pas une intrigue classique, mais une dynamique d’apaisement. Ce qui importe, ce n’est pas la révélation finale ou le retournement spectaculaire, mais la manière dont la parole trouve à s’inscrire dans la durée, dans la répétition des gestes. Le rêve du pêcheur est un roman de l’écoute, du temps long, du soin lent. Il refuse le sensationnel pour lui préférer la densité émotionnelle.

Hemley Boum possède un style qui sait dire beaucoup avec peu. Chaque phrase est ciselée, chaque dialogue sonne juste. On sent dans son écriture une grande tendresse pour ses personnages, mais aussi une exigence éthique : ne jamais les trahir par le pathos. La douleur est là, mais contenue. Le politique n’est jamais séparé de l’intime. Et dans le silence de Zacharias, c’est toute une génération qu’elle donne à entendre : ceux qui ont tout donné et n’ont rien reçu ; ceux qui ont été envoyés combattre, puis oubliés ; ceux qui, pour survivre, ont dû taire l’essentiel.

Ce roman parle aussi de la folie. Pas celle qui fait peur, mais celle qu’on n’ose pas nommer. La dépression de Zack n’est pas un accident, elle est le fruit d’un déséquilibre plus vaste, entre générations, entre mondes. Le rêve du pêcheur est aussi une manière de dire que la santé mentale, souvent taboue dans les sociétés africaines comme dans les diasporas, doit être abordée autrement : non pas comme une faille individuelle, mais comme un symptôme collectif. C’est une proposition rare et précieuse dans le paysage littéraire francophone.

Enfin, le titre lui-même est un poème. Le rêve du pêcheur. Une image douce, presque biblique. Le vieux Zacharias rêve encore, malgré tout. Pas de grandeur. Pas de revanche. Juste d’un lien. D’une continuité. D’une main tendue. Et ce rêve, fragile et tenace, suffit à faire tenir le roman tout entier. Il est ce qui, dans la nuit, dans le déracinement, dans la perte, nous relie encore.

Hemley Boum signe ici un grand roman, discret mais puissant, à lire lentement, à laisser infuser. Un roman de filiation et de réparation. Un texte qui dit l’Afrique sans folklore et l’exil sans caricature. Un livre indomptable.

Informations pratiques :

Titre : Le rêve du pêcheur

Autrice : Hemley Boum

Éditeur : Gallimard (collection Blanche)

Parution : octobre 2024

Prix : 22 € (version papier), 15,99 € (version numérique)

Distinction : Grand prix Afrique 2025

Disponibilité : en librairie, Fnac, Amazon, sites indépendants (Place des Libraires, Librairie Africaine)