Le musée du Quai Branly avec l’exposition Mission Dakar-Djibouti (1931-1933) : contre-enquêtes revisite la « Mission ethnographique et linguistique Dakar-Djibouti ». Elle présente 350 objets, photographies, spécimens naturalistes, archives et relate cette formidable aventure et les résultats de la « contre-enquête » menée depuis 2021.

« Mission Dakar-Djibouti (1931-1933), contre-enquêtes », du15 avril au 14 septembre 2025. Musée du Quai Branly

Une chronique de Caroline Chaine

![Les membres de la Mission Dakar-Djibouti en mai 1931, au Musée d'ethnographie du Trocadéro. De gauche à droite : André Schaeffner, Jean Mouchet, Georges Henri Rivière, Michel Leiris, le prince Michel Oukhtomsky[note 1], Marcel Griaule, Éric Lutten, Jean Moufle, Gaston-Louis Roux, Marcel Larget (coll. particulière)](https://mondafrique.com/wp-content/uploads/2025/05/Mission_DD_1931-300x222.jpg)

Conduite par l’ethnologue français Marcel Griaule, elle réunit onze scientifiques et fut très médiatisée par la publication en 1934 de L’Afrique fantôme aux Éditions Gallimard, le journal de l’écrivain et ethnologue Michel Leiris, secrétaire de la mission. La mission recueille dans plus de trois cents localités, surtout rurales, 3600 objets, 6600 spécimens naturalistes, 370 manuscrits, 70 ossements humains, près de 6 000 photographies, des enregistrements sonores, des films et plus de 15 000 fiches d’enquête. Le tout est déposé au musée de l’Homme et sera transféré au musée du Quai Branly lors de son ouverture en 2006

Très novatrice pour son époque, l’expédition voulait conserver des objets, des informations, des images de cultures africaines censées disparaître sous l’effet de la colonisation. Le traité multilatéral de la conférence de Berlin (1884-1885) avait organisé le partage de l’Afrique entre les pays européens et l’article 6 rendait légal la « libre constitution de collections en Afrique et leur circulation dans les régions colonisées ». Depuis 2021, des chercheurs de plusieurs pays d’Afrique et de France examinent ensemble les collections et les archives conservées en France. Une dizaine d’entre eux sont retournés sur certains lieux de collecte et ont cherché à en savoir plus sur les conditions d’acquisition et sur les récits liés à ses objets. Aujourd’hui, les modalités d’acquisition, achats, dons, commandes, échanges, fouilles, vols, réquisitions ne sont connus que pour la moitié de la collection.

Quinze pays visités

La mission initiale a traversé quinze pays, tous sous domination coloniale européenne sauf l’Éthiopie qui était indépendante depuis 1896. Avec leurs frontières actuelles depuis leur indépendance, ce sont le Sénégal, le Mali (nom colonial du territoire : Soudan français), le Burkina Faso (Haute-Volta), le Bénin (Dahomey), le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, la République centrafricaine (Oubangui-Chari), la République Démocratique du Congo (Congo belge), le Soudan du Sud et le Soudan (Soudan anglo-égyptien), l’Éthiopie, l’Érythrée et Djibouti (Côte française des Somalis).

La contre-enquête récente a eu lieu dans une trentaine de communes au Sénégal, Mali, Bénin, Cameroun, Éthiopie et Djibouti. Elle a privilégié le regard des africains sur les objets, leur mémoire de la présence coloniale et de la première mission, la reconnaissance des personnes sur les photos. Ainsi de nouvelles informations ont été collectées sur les méthodes d’acquisition, dons, achats, échanges et sur les acteurs de l’ombre. Des centaines d’africains y ont participé.

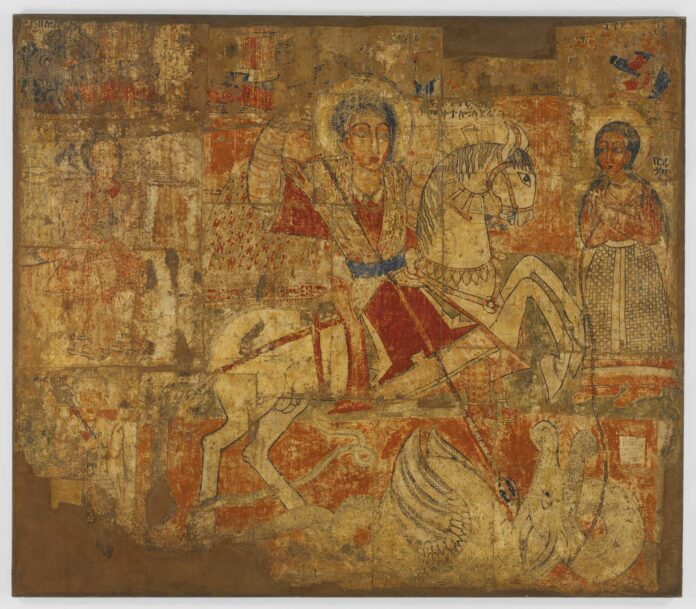

Mamadou Vad, ancien mécanicien des chemins de fer au Sénégal acquiert de nombreux objets pour la mission ou en fabrique lui-même. Mamadou Keyta, 13 ans donne des infos sur la circonsision raconte ou redige des contes….Les femmes retrouvent aussi leurs places car dans un premier temps, leur rôle avait été complètement occulté. Deborah Lifchitz, recrutée en 1932 est la seule femme de la mission. Elle rejoint l’expédition en Éthiopie, parle l’amharique et est chargée de traduire et d’acheter les manuscrits éthiopiens pour la Bibliothèque nationale. Elle travaille sur les mythes et les pratiques religieuses de minorités non chrétiennes et s’intéresse aussi aux activités des femmes. Le peintre Gaston Leroux arrivé avec elle réalise à la demande de Marcel Griaule des copies de peintures dans les églises à l’insu de la communauté. L’original part en France et la copie est installée dans l’église.

L’Islam, le grand oublié

Dés son retour et du fait que la mission se situait dans un cadre colonial, des questions éthiques se sont posées sur les conditions de collecte.

« Les tensions entre les ambitions scientifiques, les pressions coloniales et les réalités humaines, les collectes controversées, ainsi que les rapports de domination ». Michel Leiris

Les modalités d’acquisition manquent pour plus de la moitié des objets. Les européens sur place ont été parmi les principaux donateurs. Les rois et les chefs africains du Bénin et du Cameroun ont offerts des objets. D’autres ont été achetés sur les marchés… Il y a aussi eu des vols.

Dans son journal, Michel Leiris parle du « rapt » des objets rituels de la société kono à Kéméni et Diabougou. L’Islam est l’autre grand « oubli » de l’expédition. Les sociétés sont présentées « comme des vestiges pré-coloniaux et pré-islamiques ».

Un entretien avec Marc Petitjean, réalisateur de « Dakar-Djibouti 1931 ».