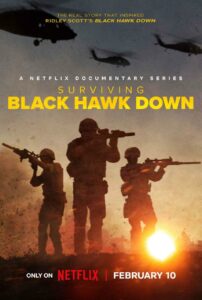

La série Netflix Surviving Black Hawk Down (Mogadiscio 1993 – La chute du faucon noir) revisite la célèbre bataille sous un angle plus nuancé que le long-métrage de Ridley Scott de 2001. En confrontant mémoires américaine et somalienne, elle interroge la construction des récits historiques et la tension entre mémoire collective et oubli.

Rejoignez la nouvelle chaine Whatsapp de Mondafrique

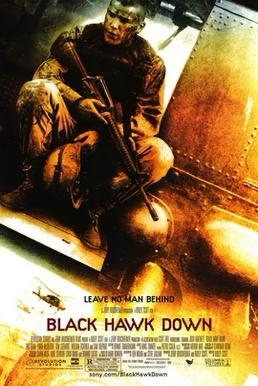

En février 2025, Netflix a lancé une série documentaire en trois épisodes intitulée Surviving Black Hawk Down (Mogadiscio 1993 – La chute du faucon noir), une œuvre ambitieuse qui revisite un événement majeur de l’histoire militaire américaine : la bataille de Mogadiscio. Réalisée par Jack MacInnes et produite par Ridley Scott Associates, la série se démarque par son approche plus nuancée que le film de Ridley Scott sorti en 2001, Black Hawk Down (La Chute du faucon noir), qui avait été critiqué pour sa vision unilatérale de l’événement.

Cette série ne se contente pas de reconstituer les faits, elle les interroge, les déconstruit et les replace dans un contexte plus large où mémoire et histoire se confrontent. Si Maurice Halbwachs a mis en lumière la manière dont la mémoire collective façonne les récits historiques, Paul Ricoeur va plus loin en interrogeant la relation entre mémoire, oubli et écriture de l’histoire. Cette confrontation entre mémoire et histoire prend tout son sens dans la manière dont la série revisite la bataille de Mogadiscio, en opposant la mémoire officielle à celle des oubliés.

Une série documentaire qui interroge la mémoire et l’oubli

Divisée en trois épisodes, Surviving Black Hawk Down (Mogadiscio 1993 – La chute du faucon noir) éclaire les angles morts du récit dominant en alternant témoignages de soldats américains et de civils somaliens. Cette double perspective questionne la manière dont les événements historiques sont inscrits dans la mémoire collective et ce qui, au contraire, est occulté.

Le premier épisode revient sur les origines de l’intervention américaine en Somalie et les tensions entre les différentes factions locales. Il expose les limites de l’opération Restore Hope, soulignant les erreurs de planification et l’aveuglement stratégique des forces spéciales américaines face à un territoire dont elles ne comprenaient ni les dynamiques ni les codes culturels.

Le deuxième épisode plonge dans la bataille elle-même, en confrontant les récits américains, souvent héroïsés, à ceux des habitants de Mogadiscio, qui ont vécu ces affrontements comme une invasion brutale. Ici, la série pose une question essentielle : qui a le pouvoir de dire l’histoire et de fixer la mémoire collective ?

Le dernier épisode explore les répercussions de la bataille, en analysant la manière dont elle a été instrumentalisée par la mémoire nationale américaine et comment, en Somalie, elle est devenue un symbole de résistance. C’est dans cet épisode que la réflexion de Ricoeur prend toute sa force : l’histoire ne se contente pas de raconter le passé, elle sélectionne, interprète et, parfois, efface.

Mémoire manipulée et « devoir d’oubli » selon Ricoeur

Dans La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Paul Ricoeur analyse comment la mémoire peut être manipulée, déformée ou instrumentalisée par des groupes dominants. Il distingue la mémoire vive, subjective et souvent marquée par l’émotion, de l’histoire, qui tente d’objectiver et de restituer les faits dans leur complexité.

Si Black Hawk Down (La Chute du faucon noir, 2001) s’inscrivait dans une mémoire officielle américaine, exaltant le courage des soldats et effaçant presque totalement les perspectives somaliennes, la série documentaire de Netflix réintroduit une mémoire plurielle, en donnant la parole aux témoins locaux.

Ricoeur souligne également le rôle de l’oubli dans l’écriture de l’histoire. L’oubli n’est pas seulement une défaillance, mais aussi un acte volontaire : certains éléments sont effacés pour ne pas troubler une narration officielle. Or, Surviving Black Hawk Down (Mogadiscio 1993 – La chute du faucon noir) met précisément en lumière ce qui a été effacé, à savoir le coût humain pour les Somaliens, l’ampleur des destructions, et les erreurs stratégiques américaines.

Dans cette optique, la série ne se contente pas de combler des lacunes, elle répare une mémoire fragmentée, en redonnant voix aux oubliés. Elle incarne ce que Ricoeur appelle le devoir de justice face à l’oubli, un processus essentiel pour construire une mémoire collective plus équilibrée.

La bataille des récits

Un autre apport de Ricoeur à notre analyse concerne le pouvoir des images et des récits cinématographiques à fixer une interprétation du passé. Le film de Ridley Scott a imposé une vision spectaculaire et héroïque de la bataille, où la bravoure des soldats américains dominait, et où les Somaliens étaient réduits à une masse indistincte et menaçante.

Or, selon Ricoeur, l’image peut devenir une mémoire de substitution. C’est ce qui s’est produit avec Black Hawk Down (La Chute du faucon noir). La puissance du film a largement supplanté la complexité de l’histoire réelle dans l’imaginaire collectif occidental.

En confrontant les images d’archives aux récits croisés des protagonistes, la série documentaire opère un travail de réinterprétation, réintroduisant des nuances et des voix absentes du récit cinématographique dominant. Elle ne détruit pas la mémoire du film, mais l’enrichit d’une complexité nouvelle, en mettant en tension mémoire individuelle et récit collectif.

Un nécessaire travail de mémoire critique

Si Surviving Black Hawk Down (Mogadiscio 1993 – La chute du faucon noir) marque un tournant dans la manière d’aborder cet épisode de l’histoire militaire américaine, elle souligne surtout la nécessité d’une mémoire critique. Comme l’explique Ricoeur, la mémoire n’est jamais neutre : elle est toujours en tension entre sélection, réinterprétation et omission.

Cette série rappelle que l’histoire ne doit pas être figée dans une seule version des faits, mais sans cesse interrogée et réévaluée. En revisitant la bataille de Mogadiscio sous un prisme plus équilibré, elle ne propose pas seulement un nouveau récit, elle questionne notre rapport à la mémoire collective et aux récits officiels.

Dans un monde où l’histoire est souvent instrumentalisée à des fins politiques, Surviving Black Hawk Down (Mogadiscio 1993 – La chute du faucon noir) s’inscrit dans une démarche essentielle, à savoir réparer les oublis, rétablir une pluralité de voix, et rappeler que la mémoire, comme l’histoire, est toujours une construction en mouvement.