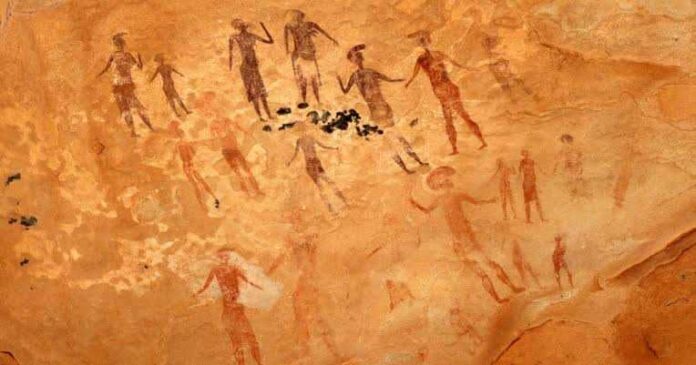

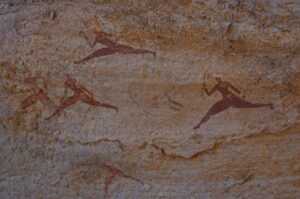

Dans l’immensité minérale du Tassili N’Ajjer, au cœur du Sahara algérien, s’étendent des trésors archéologiques parmi les plus fascinants au monde. Gravures et peintures rupestres y racontent cette histoire millénaire d’une humanité qui a autrefois prospéré dans ces contrées aujourd’hui arides. Le vrai découvreur de ces richesses, Jebrine Ag Mohamed Machar, qui avait été relégué à l’ombre de l’Histoire coloniale, a vu son véritable rôle révélé par l’artiste peintre algérien Nour Kamel.

Rania Hadjer, journaliste indépendante

Touareg nomade de la tribu des Kel Meddak, Jebrine Ag Mohamed Machar a grandi dans ces vastes étendues où il a développé une connaissance intime du désert. Ce berger et guide aguerri avait sillonné la région depuis son enfance et découvert l’existence de ces peintures qui ont révolutionné la compréhension de l’histoire du Sahara.

Lorsqu’il accompagne successivement le lieutenant Brenans en 1932 puis Henri Lhote en 1956, notre homme est un acteur clé de l’expédition. Grâce à lui, Lhote et son équipe peuvent documenter plus de 6000 mètres carrés d’art pariétal, un travail titanesque qui aurait été impossible sans lui. Les récits d’Henri Lhote mentionnent à peine son existence, simple accompagnateur et porteur de bagages de chercheurs et experts venus du Nord.

Une mémoire familiale

Des décennies après ces expéditions, l’artiste peintre algérien Nour Kamel découvre l’histoire de Jebrine lors d’un voyage à Djanet. Bouleversé par cette injustice, il cherche à en savoir plus et rencontre Moussa Machar, arrière-petit-fils de Jebrine. Ce dernier, guide lui aussi, porte en lui la mémoire familiale et partage avec une émotion teintée de pudeur le récit de son arrière-grand-père.

« Mon ancètre était un homme libre et silencieux. Il aimait profondément la nature, la terre, les animaux. De nature contemplative, il passait des heures à observer le ciel, le désert. Il marchait beaucoup, sans relâche. Ce sont d’ailleurs ces longues marches dans le désert qui lui ont permis d’explorer le plateau du Tassili et de découvrir les peintures et gravures rupestres. Mais ce sont aussi elles qui l’ont mené à sa perte. Il est décédé des suites d’un rhumatisme foudroyant », raconte son arrière petit fils Moussa Machar.

Jebrine Ag Mohamed Machar était un véritable maître du désert, un homme dont la connaissance de la faune, de la flore et des sentiers cachés ont été déterminants. « Jebrine pouvait lire le désert comme un livre ouvert, anticipant les changements de température, repérant l’humidité du sol et devinant la présence d’eau souterraine grâce à la végétation environnante. Il savait reconnaître les plantes médicinales et leurs vertus, distinguant celles qui guérissent de celles qui sont toxiques. » témoigne l’artiste peintre Nour Kamel. « Certes, Jebrine n’était pas un scientifique et ne pouvait pas assurer la datation des gravures et peintures rupestres, mais il était un fils du désert. Sans lui, les explorateurs se seraient perdus et n’auraient sans doute pas survécu. »

Jebrine, un passeur de mémoire

Beaucoup plus qu’un simple guide dans le désert, Jebrine a été un passeur de mémoire, un pont entre le passé et le présent. Son savoir ancestral, sa maîtrise du Tamasheq (langue parlée par les touaregs) et du tifinagh (l’alphabet amazigh) lui ont permis d’aider à déchiffrer les inscriptions gravées dans la roche et de fournir à Henri Lhote des informations précieuses sur l’histoire du Tassili N’Ajjer. Grâce à ses connaissances, Lhote a pu comprendre que cette région aujourd’hui désertique était autrefois une vaste zone forestière, foisonnant de vie. Jebrine a également contribué à l’identification d’outils en pierre servant à broyer le blé, de vestiges végétaux et d’armes telles que des arcs et des lances, aujourd’hui exposés dans le musée portant son nom, à Djanet.

Le cas de Jebrine Ag Mohamed Machar et son rôle dans la découverte du Tassili n’Ajjer est un exemple concret de l’effacement des figures locales dans le récit colonial et soulève de nombreuses questions sur la reconnaissance historique et scientifique des contributions des peuples autochtones. « Dans de nombreuses disciplines scientifiques, les peuples autochtones ont été réduits au rôle d’assistants, alors qu’ils ont souvent joué des rôles clé. Cette pratique, ancrée dans la tradition coloniale, continue d’affecter la manière dont notre histoire est écrite et racontée » explique Nour Kamel.

Bien que son rôle ait été déterminant dans les explorations menant à la révélation du Tassili n’Ajjer au monde, son nom demeure méconnu, éclipsé par celui d’Henri Lhote, l’ethnologue français qui a popularisé ces découvertes. Cette injustice historique illustre le destin de nombreux autochtones dont la mémoire a été effacée au profit de l’histoire coloniale occidentale.

La réhabilitation de l’Histoire

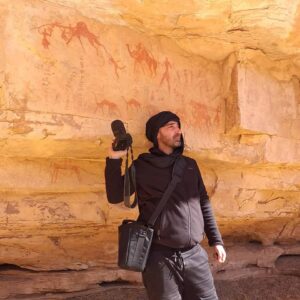

Nour Kamel, né en 1978 à Alger, est un artiste peintre autodidacte qui puise son inspiration dans les paysages et cultures de son pays. Ses œuvres, issues de ses voyages, sont une célébration de l’Algérie dans toute sa diversité, du désert aux côtes méditerranéennes, de la tradition touarègue aux maisons blanches de la Casbah.

Lors d’un trek dans le sud algérien, il assiste à un mariage touareg qui bouleverse son regard d’artiste. « J’ai été captivé par l’intensité des couleurs, la richesse des costumes, la finesse des bijoux en argent, et surtout par la profondeur spirituelle de leur mode de vie. À partir de ce moment-là, j’ai ressenti le besoin de me documenter, de comprendre cette culture millénaire trop souvent méconnue, même des Algériens. »

Au fil de ses recherches, Nour Kamel découvre l’histoire de Jebrine Ag Mohamed Machar. Il prend alors conscience d’une injustice : le rôle essentiel de cet homme a été minimisé dans les récits officiels. « Son savoir du désert a été utilisé, mais son nom est à peine mentionné. Pour moi, son histoire s’inscrit dans une réalité coloniale plus large : celle de l’effacement de figures locales au profit d’explorateurs occidentaux. »

L’immersion dans la culture touarègue

Lors d’un second voyage à Djanet, Nour rencontre Moussa, un guide touareg passionné et arrière-petit-fils de Jebrine Ag Mohamed Machar. Une fois la confiance acquise, Moussa lui présente son grand-père, le fils de Jebrine. « J’étais profondément ému par cette rencontre. Chez ces hommes du désert, les mots sont rares, mais leurs silences parlent. J’ai senti qu’il y avait à la fois de la fierté et de la frustration : fierté pour l’héritage de Jebrine, frustration face à l’injustice de son oubli. La tradition touarègue reposant essentiellement sur la transmission orale, ils savent que l’histoire a été écrite par d’autres et qu’il est difficile de la rétablir aujourd’hui. »

Grace à ces rencontres Nour Kamel s’immerge dans la culture touarègue et accède à des récits familiaux précieux. Au fil de ses échanges avec la famille Machar, Nour découvre le rôle essentiel qu’a joué Jebrine Ag Mohamed dans les expéditions d’Henri Lhote.

L’art au service de la mémoire

Pour Nour Kamel, l’art n’est pas seulement une affaire d’esthétique ; c’est un outil de transmission et de justice. « Cette immersion au cœur de la culture touarègue m’a profondément marqué et m’a incité à aborder mes œuvres de manière engagée. Je veux raconter ces récits oubliés et redonner à l’histoire des peuples autochtones la juste valeur qu’elle mérite. »

À travers son travail, il s’attache à redonner vie à l’histoire de Jebrine et, avec elle, à celle de tout un peuple. « L’histoire du Tassili n’Ajjer aurait pu être racontée autrement, en rendant hommage à ceux qui en ont été les gardiens, mais les récits occidentaux ont privilégié leurs propres héros. Rendre hommage aux oubliés, c’est espérer une Histoire plus juste pour les générations futures».

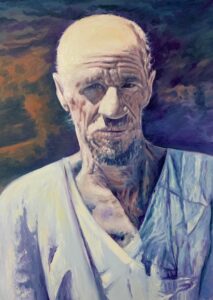

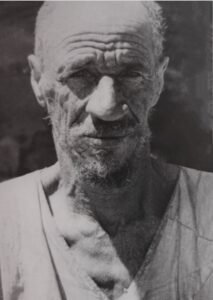

Lors de ses échanges avec la famille Machar, Nour Kamel s’est vu accorder un privilège rare : la possibilité de voir une photo inédite de Jebrine. Ce cliché, pris sous l’administration coloniale française pour établir une carte d’identité, est le seul connu où il apparaît sans son chèche, le visage découvert. « C’est la seule image qui existe de lui ainsi. J’ai décidé de l’immortaliser sur une toile, en grandeur nature. Je veux que l’on se souvienne de son visage et qu’il soit à jamais associé à l’histoire du Tassili N’Ajjer. »

De cette découverte est née une série de peintures : des portraits de Touaregs, des fresques inspirées des gravures rupestres du Tassili, des scènes de vie du désert. À travers ces œuvres, Nour Kamel ne se contente pas d’illustrer un passé révolu ; il inscrit la mémoire de Jebrine dans un présent artistique revendicatif.

Aujourd’hui, Nour Kamel travaille à l’organisation de plusieurs expositions en Algérie et à l’étranger, avec l’ambition de faire connaître cette histoire au plus grand nombre. Par son engagement, Nour Kamel interroge notre rapport à l’Histoire et à ceux qui l’écrivent. À travers l’art, il ouvre une voie vers une relecture décoloniale du passé, où les voix oubliées retrouvent enfin une place dans la mémoire collective.