Le poète homosexuel Jean Sénac fut assassiné à Alger chez lui la nuit du 29 au 30 aout 1973. C’est le point de départ des plus folles spéculations sur sa mort. Tous ses biographes accréditent la thèse d’un crime politique que lui-même prédisait. Qu’en est-il vraiment? Le travail d’investigation mené par Hamid Grine sur plusieurs années apporte de nouvelles pièces et de nouvelles pistes. Il lève le voile sur cette mort avec notamment la rencontre avec le mystérieux lycéen accusé d’assassinat. Inédit également, le témoignage de l’ancien ministre de l’Information et de la Culture, Ahmed Taleb-Ibrahimi, que les  biographes de Sénac présentent comme le principal responsable de sa descente aux enfers.

Une chronique de Jean Jacques Bedu

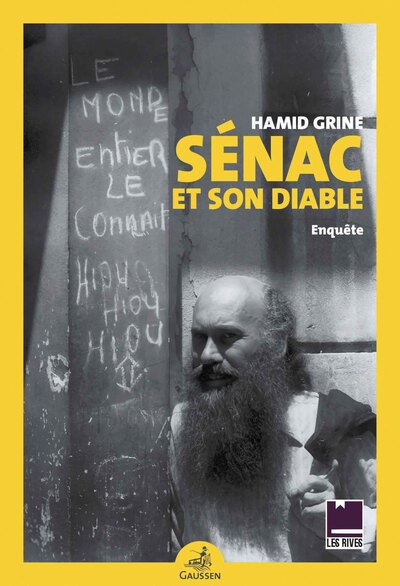

Hamid Grine, Sénac et son diable, Éditions Gaussen, 11/03/2025, 272 pages, 22 €.

Sénac et son diable, l’ouvrage singulier d’Hamid Grine, appartient à cette lignée d’enquêtes intimes où la quête de vérité se mue en exploration des zones d’ombre, tant personnelles que collectives. S’y déploie, avec une sensibilité à fleur de peau et une obstination de limier mélancolique, la recherche d’une figure insaisissable : Mohamed Briedj, l’homme soupçonné d’avoir assassiné le poète Jean Sénac dans sa « cave-vigie » d’Alger, en cette nuit d’août 1973. Un homme devenu fantôme, peut-être bouc émissaire désigné par un pouvoir embarrassé, peut-être simple instrument d’un destin tragique, en tout cas pièce manquante d’un puzzle mémoriel qu’Hamid Grine s’acharne à reconstituer.

L’auteur ne se pose ni en juge ni en historien définitif. Ancien auditeur fervent de l’émission Poésie sur tous les fronts animée par Jean Sénac à la radio algérienne, il porte en lui, depuis près de cinquante ans, le poids de cette mort brutale et des questions restées en suspens. Son livre est ainsi moins un réquisitoire qu’une méditation sur la fragilité des voix dissidentes, la complexité des identités post-coloniales et la persistance des spectres dans l’Algérie contemporaine. Il tisse ensemble les fils ténus de sa propre jeunesse algéroise, les témoignages épars et parfois contradictoires des survivants – spectres eux-mêmes d’une époque révolue –, les archives lacunaires ou inaccessibles, et les béances d’une enquête policière trop vite refermée, le tout guidé par une obsession palpable : retrouver Briedj, « l’homme invisible par excellence« , non pour le clouer au pilori, mais pour entendre sa version, confronter le récit officiel, si mince fût-il, à la parole tue, celle de l’accusé présumé jamais jugé.

L’arête et le fantôme

L’Algérie des années 1970, sous le règne de Houari Boumediene, forme la toile de fond essentielle de ce drame intime et politique. C’est une époque de certitudes socialistes proclamées, mais aussi de silences pesants, d’autoritarisme rampant sous le vernis révolutionnaire. Dans ce paysage, Jean Sénac détonne singulièrement. Poète solaire, mystique païen, chrétien d’origine européenne, mais Algérien de cœur et d’engagement viscéral, il incarne une figure complexe, irréductible aux catégories simplistes. Sa « cave-vigie » du 2, rue Élisée Reclus, ce sous-sol sombre où il vit, écrit et reçoit ses amis ou ses amants, devient moins un refuge qu’un symbole ambivalent de sa marginalité, à la fois choisie comme lieu de liberté créatrice et subie comme signe d’une précarité matérielle et d’une reconnaissance sociale toujours incomplète. Son homosexualité, assumée, voire claironnée par provocation dans une société profondément conservatrice, ajoute une strate supplémentaire de vulnérabilité et d’altérité, faisant de lui une cible potentielle dans un environnement où la norme patriarcale règne sans partage apparent. Animateur radio respecté, sa voix sur les ondes de Poésie sur tous les fronts a été pour toute une génération, dont celle d’Hamid Grine, une « découverte d’un faiseur de rêves« , une lucarne ouverte sur un « monde possible« . Pourtant, il est limogé sans ménagement en 1971, brutalement réduit au silence radiophonique, présage funeste de la mise à mort finale. Sa voix vibrante, qui savait faire entendre la poésie du monde entier comme celle des jeunes talents algériens, se heurte aux murs invisibles de la censure morale, politique et administrative.

L’assassinat, découvert le 2 septembre 1973, saisit par sa violence (les coups de couteau multiples sur un corps déjà meurtri par une chute) et par l’opacité immédiate qui l’enveloppe. La piste crapuleuse est vite privilégiée par les autorités ; un jeune homme, Mohamed Briedj, 19 ans, lycéen connu de Sénac, est arrêté quelques semaines plus tard, le 21 septembre. Le mobile avancé : le vol, suite à une altercation. L’affaire semble rapidement classée. Mais, comme le souligne Grine avec une insistance qui trahit la blessure jamais refermée, « personne n’entendit parler d’un procès. Personne n’entendit plus parler de lui« . Mohamed Briedj sera libéré quatorze mois plus tard, après une intervention de sa mère auprès de Boumediene lui-même – épisode rocambolesque qui ajoute au mystère – et bénéficiera même d’une ordonnance de non-lieu pour charges insuffisantes, fait stupéfiant qu’Hamid Grine est le premier à révéler explicitement après l’avoir appris de Briedj lui-même. Cette libération, aussi étrange que l’absence de procès public, alimente inévitablement les doutes et les spéculations : Mohamed Briedj était-il le véritable coupable ? A-t-il agi seul ? N’était-il qu’un bouc émissaire commode pour masquer une vérité plus dérangeante, d’ordre politique ou liée aux mœurs du poète ? C’est cette « arête dans la gorge« , cette interrogation lancinante, qui constitue le moteur existentiel de l’enquête d’Hamid Grine, reprise des décennies après les faits, non pour livrer une solution clé en main, mais pour déplier la complexité de l’affaire, exhumer les strates de silence et comprendre les mécanismes de l’oubli volontaire ou involontaire. Sa quête personnelle se heurte aux fantômes du passé, aux mémoires fragmentées ou sélectives des témoins, à la difficulté matérielle et psychologique de remonter le cours du temps dans un pays où la relation à l’histoire reste passionnelle et souvent douloureuse.

La cave-vigie et les non-dits

Naviguant entre le récit autobiographique pudique et l’investigation minutieuse, Hamid Grine superpose différentes strates narratives et thématiques. L’ouvrage excelle particulièrement dans la restitution sensible de l’atmosphère de cette Algérie des années 1970, période d’espoirs révolutionnaires encore palpables, mais déjà traversée par les désillusions, les rigidités bureaucratiques et les premières crispations identitaires. Le microcosme intellectuel et artistique algérois est dépeint avec ses élans de fraternité, mais aussi ses rivalités sourdes, ses admirations sincères et ses jalousies recuites. Les figures emblématiques de Kateb Yacine, Mohamed Dib, Mouloud Mammeri, Malek Haddad, Assia Djebar, ou encore Albert Camus – l’ombre tutélaire et encombrante du maître dont Sénac dut s’affranchir dans la douleur pour affirmer sa propre voix et son algérianité – traversent le livre, non comme de simples caméos, mais comme des acteurs essentiels éclairant les relations complexes, parfois électrisées ou franchement hostiles (notamment avec Haddad et, par moments, Kateb), que Sénac entretenait avec ses contemporains. La rupture avec Camus, analysée avec finesse, devient ainsi paradigmatique des déchirements idéologiques et affectifs liés à la guerre d’indépendance et à la définition même de l’identité algérienne. Sénac, en choisissant l’Algérie contre son maître resté attaché à une vision plus ambiguë, pose un acte fondateur, une douloureuse affirmation de soi.

Le livre explore en profondeur la condition intrinsèquement marginale de Jean Sénac. Pied-noir ayant choisi de rester après 1962, quand des centaines de milliers d’autres fuyaient vers la métropole, il demeure une sorte d' »apatride » symbolique dans son propre pays, l’obtention de la nationalité algérienne lui étant refusée jusqu’à sa mort malgré ses démarches insistantes auprès des plus hautes autorités (Bedjaoui, Lacheraf, Benhamouda), souvent en raison inavouée de son homosexualité jugée contraire aux « bonnes mœurs ». Poète dans une société qui valorise davantage l’action politique ou économique que la contemplation artistique, sa quête d’absolu et son refus des compromissions le placent en décalage constant. Homosexuel assumé, dans un environnement social et religieux répressif, il vit son désir comme une donnée existentielle, non sans risque, comme en témoignent les récits de ses techniques de drague audacieuses et parfois dangereuses rapportées par Kaci Djerbib ou par Jacques Miel, son fils adoptif. Hamid Grine parvient à évoquer cette dimension intime sans voyeurisme ni jugement moral, montrant comment cette part de Sénac fut à la fois source de vulnérabilité et peut-être d’une forme de radicalité existentielle. La « cave-vigie », maintes fois évoquée, devient alors plus qu’un simple logis précaire : une métaphore puissante de cet exil intérieur, lieu de résistance par l’écriture et l’amour face aux hostilités du dehors, mais aussi piège potentiel où la solitude peut tourner au désespoir et où l’autre peut devenir une menace. L’auteur démonte d’ailleurs la légende noire d’un taudis sordide, confrontant les descriptions de certains biographes (comme Péroncel-Hugoz) à la réalité d’un immeuble bourgeois et d’un studio certes sombre, mais intégré à un ensemble résidentiel normal, même si l’accès se faisait par un corridor peu engageant.

L’enquête sur Mohamed Briedj, qui forme l’ossature narrative du livre, est menée avec une rigueur d’autant plus remarquable qu’elle se confronte constamment à l’absence de preuves tangibles et à la volatilité des souvenirs. Hamid Grine déjoue habilement les attentes d’une investigation classique. Il ne cherche pas le scoop à tout prix, mais plutôt à cerner la silhouette de cet « homme invisible« , à comprendre son parcours, sa psychologie, les raisons de son silence obstiné. Les rencontres avec les anciens voisins de Sénac (comme l’octogénaire bourru, mais finalement coopératif de la rue Élisée Reclus), avec le notaire occupant l’ancien appartement mitoyen, avec la famille Hamchi détentrice éphémère des clés du studio, et surtout, après une traque de plusieurs décennies, avec Mohamed Briedj lui-même, constituent les temps forts du récit. Ces entretiens sont menés avec une délicatesse infinie, Hamid Grine recueillant les paroles rares, notant les silences, décryptant les gestes, sans jamais brusquer ses interlocuteurs. Le portrait qui se dessine de Briedj est celui d’un homme ordinaire broyé par une affaire extraordinaire, marqué à vie par l’accusation et l’incarcération, mais ayant réussi, contre toute attente, à reconstruire une existence digne. Son récit de la torture subie et des conditions de sa détention est sobre et poignant, tout comme son affirmation répétée de son innocence et de sa dignité face à l’épreuve.

Écrire pour ne pas mourir

En revisitant cette « affaire Sénac », Hamid Grine va bien plus loin que dépoussiérer un fait divers tragique ou combler les lacunes biographiques. Son livre entre profondément en résonance avec les enjeux contemporains. La marginalisation de Jean Sénac, son combat pour la reconnaissance de son identité plurielle et de sa liberté d’être, renvoient directement aux luttes actuelles contre les exclusions fondées sur l’origine, l’orientation sexuelle ou la dissidence politique, en Algérie comme ailleurs. Le traitement réservé à Sénac par certaines institutions (refus de nationalité, limogeage de la radio, silence autour de son assassinat) interroge plus largement les rapports complexes et souvent conflictuels entre le pouvoir politique et la création intellectuelle et artistique dans les contextes post-coloniaux. La figure de Jean Sénac, cet « homme tempête« , écartelé mais résilient, épris d’absolu mais profondément ancré dans la glaise algérienne, apparaît alors comme un précurseur, un « frère » dont l’écho se prolonge jusqu’à nous.

Comment ne pas songer, en lisant Hamid Grine, à d’autres destins tragiques d’artistes ou d’intellectuels broyés par l’intolérance politique ou religieuse ? Pasolini, par exemple, dont le meurtre sordide sur une plage d’Ostie en 1975 présente d’étranges similitudes avec celui de Sénac, tant par la violence des faits que par les zones d’ombre persistantes de l’enquête et les soupçons jamais éteints d’une machination politique déguisée en crime de droit commun. Jean Sénac lui-même, deux ans avant sa mort, ne comparait-il pas son propre sort potentiel à celui de Pasolini, dans un cri prémonitoire lancé à son ami Fateh Bourboune : « Pauvre Sénac, pauvre Pasolini, est-ce ainsi que les poètes meurent ? ». Ces rapprochements, loin d’être anecdotiques, soulignent l’universalité du danger qui guette ceux qui osent défier les normes et questionner l’ordre établi par leur art ou leur existence même.

Au terme de cette lecture dense et émouvante, Hamid Grine ne referme pas le dossier Jean Sénac. Il n’apporte pas de réponse définitive quant à la culpabilité ou à l’innocence totale de Mohamed Briedj, même si le témoignage de ce dernier, confronté aux autres éléments, semble plaider fortement en faveur d’une vérité plus nuancée que celle du simple crime crapuleux ou du complot sophistiqué. L’ordonnance de non-lieu reste un fait juridique troublant. L’auteur, fidèle à son approche, laisse le lecteur face aux ambiguïtés, aux versions irréconciliables, aux preuves à jamais manquantes. Son livre se présente ainsi comme une œuvre ouverte, une invitation à poursuivre l’exploration des labyrinthes de la mémoire algérienne, à tendre l’oreille aux murmures qui montent encore de la « cave-vigie », à ne jamais cesser d’interroger les fantômes qui hantent le présent. En refusant le confort des conclusions hâtives et des jugements manichéens, Hamid Grine rend sans doute le plus bel hommage qui soit à Jean Sénac : celui de restituer, dans toute sa complexité douloureuse et lumineuse, le destin d’un homme et d’un poète qui croyait que l’écriture, comme l’amour, était un acte de résistance essentiel. Que reste-t-il d’un poète assassiné, si ce n’est la brûlure intacte de ses mots, défiant le silence et la nuit, comme un soleil obstiné refusant de se laisser dévorer ? L’arête demeure, certes, mais elle est aussi ce qui nous tient éveillés.