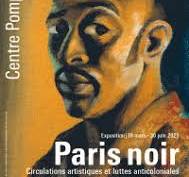

La dernière exposition du Centre Pompidou parisien avant la fermeture provisoire jusqu’au 30 juin s’intitule « Paris noir. Circulations artistiques et luttes anticoloniales 1950 – 2000 « . Cette relecture de la scène artistique du XX eme siècle replace la présence africaine dans leur contexte historique. 150 artistes africains, afro-americains et caribéens entre 1950 et 2000 avec 300 œuvres dont beaucoup sont présentes pour la première fois en France au Centre Pompidou jusqu’au 30 juin 2025.

Une chronique de Caroline Chaine

Lors de son ouverture en 1977, le Centre Pompidou avait programmé les expositions Paris -New York en 1977, Paris – Berlin en 1978, Paris- Moscou en 1979 et Paris-Paris en 1981. Paris-noir est aussi Paris- Fort de France, Paris-Dakar, Paris-Johannesburg, Paris-Alger, Paris-Fort-au Prince et aussi d’une certaine manière Paris-New-York.

« Le moment colonial et post colonial n’a jamais été traité en profondeur dans les institutions en France. Le parti adopté dans l’exposition est celui d’une forme cartographique et historiographique, afin de mettre en avant un grand nombre de plasticiens dont la présence à Paris a favorisé la naissance d’un internationalisme noir, largement occulté dans les récits d’histoire de l’art du 20 e siècle », explique Alicia Knock, commissaire de l’exposition qui travaille sur ce sujet depuis 10 ans. Le Centre y a enrichi ses collections d’une quarantaine d’œuvres. Une exposition qui accompagne 50 ans de décolonisation.

Le Paris artistique, relet de la colonisation

Dès l’après-guerre, Paris est un lieu de passage, de formation ou d’ancrage pour des artistes vivant des contextes politiques difficiles, décolonisation de l’Afrique et des Caraïbes, apartheid en Afrique du Sud, luttes pour les droits civiques des noirs aux Etats-Unis. Certains intellectuels et artistes joueront un rôle déterminant dans l’effervescence culturelle et politique de cette période alors que la lutte pour les indépendances en Afrique se joint

à celle pour les droits civiques aux États-Unis. Ils enrichissent les courants modernes et participent à la modernité. Le sénégalais Aloune Diop crée en 1947 la revue et la librairie Présence africaine, un lieu de rencontre pour les étudiants à Paris. Avec Aimé Césaire (1913-2008), il organise le premier Congrès des artistes et écrivains noirs à la Sorbonne en 1956 pour parler du futur. Dés 1950 avec sa femme Suzanne Césaire, ils avaient avec la revue Tropiques contribuer à forger une identité martiniquaise. Paris devient un laboratoire post-colonial, panafricain, un lieu de transit. La négritude sort de la littérature, l’atlantique noire relie l’Afrique et les Amériques.

Certains artistes acquièrent très vite une reconnaissance internationale. Les cubains Wilfredo Lam (1902-1982), peintre, et le sculpteur Augustin Cardenas (1927-2001), le haïtien Télémaque (1937-2022) à la figuration narrative.

Les étudiants se forment à Paris dans les ateliers de Fernand Léger et d’Ossip Zadkine, au musée du Louvre et au musée de l’Homme qui conserve les collections d’art africain. Ils regardent aussi le cubisme de Pablo Picasso, largement influencé par l’art africain et ils participeront aux nouveaux mouvements picturaux, l’abstraction comme le surréalisme.

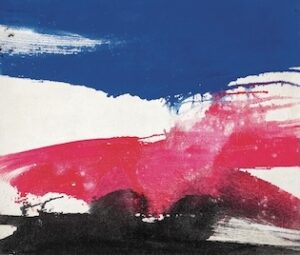

Le saut dans l’abstraction

La fin des années 50 est marquée par le saut dans l’abstraction. Construction de l’image inspirée de Nicolas de Staël et des nymphéas de Monet pour Ed Clark, collage abstrait de la pionnière haïtienne Luce Turnier, assemblage en fer pour Richard Hunt, abstraction de l’artiste brésilien Antonio Cardenas (1927-2001) et « abstractions lumières » jaunes du peintre afro-américain Beaufort Delaney (1901-1979) où la lumière a « le pouvoir d’illuminer, de réconcilier et de guérir » pour son ami l’écrivain James Baldwin( Harlem 1924-1987).

Après sa rencontre avec Aimé Cesaire, Wifredo Lam devient le pionnier du surréalisme afro-cubain qu’il transforme en outil politique et poétique. Il s’inspire de l’histoire des marrons, esclaves qui ont fui les plantations, pour renouveler la représentation des paysages caribéens, marqués par l’exploitation coloniale. Les années 60/70, révolutionnaires, sont celles des indépendances des pays d’Afrique, de la guerre d’Algérie, de la volonté d’indépendance de la Guadeloupe et des évènements de mai 68 en France. Un nouveau circuit s’installe entre Dakar au Sénégal, Lagos au Nigeria et le Caire en Égypte. Cette période est aussi marquée par le free Jazz, version révolutionnaire du Jazz qui influence beaucoup par sa liberté les artistes qui veulent se réapproprier leur culture. Il en est ainsi des collages d’artistes comme Romare Bearden ou Sam Middleton. « Une symphonie transnationale se joue autour du jazz ».

Les années 80, le « »Tout-Monde »

Dans les années 80, le poète et philosophe Édouard Glissant (1928-2011), né en Martinique, un des défenseurs du concept d’antillanité et de dialogue des cultures dirige Le Courrier de l’Unesco. Il y développe son concept de « Tout-Monde », un espace qui favorise la connaissance et l’imaginaire des peuples dans leurs diversités et la pluralité des expressions artistiques. Dans les peintures du cubain Guido Llinas, on retrouve des signes renvoyant à des écritures afro-atlantiques, des lettres et une influence du mouvement Cobra. Les artistes refusent la querelle entre figuration et abstraction, il y a « une mémoire de plusieurs continents et de multiples histoires ».

C’est au cours de ces années marquées aussi par la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud que la réputation de terre d’accueil de Paris est mise en cause. Des Marches de luttes pour l’égalité et contre le racisme ont lieu devant dont le Centre Pompidou. Une relecture critique de l’histoire est en marche d’autant plus qu’on célèbre en 1989, le bicentenaire de la Révolution française et en 1994 le bicentenaire de la première abolition de l’esclavage qui suivait la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Non appliquée dans toutes les colonies françaises, elle ne fut que définitive qu’en 1848. Le corps noir prends désormais toute sa place sur la scène culturelle, en peinture, en photo et dans les magazines. En 1978, la chanteuse et mannequin Grace Jones inaugure à Paris le Palace qui devient la boite de nuit à la mode accueillant jusqu’à 1500 personnes.

Le Paris des années 1980-1990 offre aux artistes une nouvelle visibilité avec de nouvelles structures, l’association Wifredo Lam, les galeries L’intemporel ou Black New Arts et de nouveaux lieux avec des ateliers partagés. Les Frigos, anciens entrepôts frigorifiques qui approvisionnait les Halles et l’Hôpital Bretonneau à Paris renommé Hôpital éphémère sont convertis en atelier d’artistes.

« Black is a color »

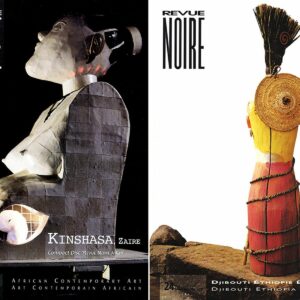

L’exposition Les magiciens de la Terre en 1989 au Centre Pompidou et à la Villette dont le commissaire était Jean Hubert Martin a mis en évidence la place sur la scène internationale des « arts non occidentaux » avec 101 artistes. Rapprochant les cultures occidentales de celles du reste du monde, elle est restée dans toutes les mémoires.

« La Revue Noire » créée à la suite de l’exposition a poursuivi pendant dix ans un dialogue avec les arts africains contemporains qui se poursuit avec l’association « Afrique en Créations » . L’artiste américain Raymond Saunders né en 1934 questionnait en 1967 dans le texte Black is a color (noir est une couleur) le fait que les artistes noirs ne pouvaient être uniquement identifiés comme produisant de l’«art noir. « Ne pouvons-nous pas nous débarrasser de ces limitations dégradantes et reconnaitre la réalité plus large de l’art, où la couleur est le moyen et non une fin ? »

L’exposition donne à voir des généalogies méconnues de l’histoire de la figuration et de l’abstraction alors que certains mouvements d’avant-garde comme Support-Surface ou les Nouveaux Réalistes n’ont pas trouvé d’échos auprès de ces artistes.

Le Centre fermera le 22 septembre 2025 pour rouvrir en 2030. Ses 150 000 œuvres seront transférées au Centre Pompidou Francilien- fabrique de l’art, en région parisienne à Massy dans l’Essonne avec une programmation artistique dés 2026.

Rejoignez la nouvelle chaine Whatsapp de Mondafrique