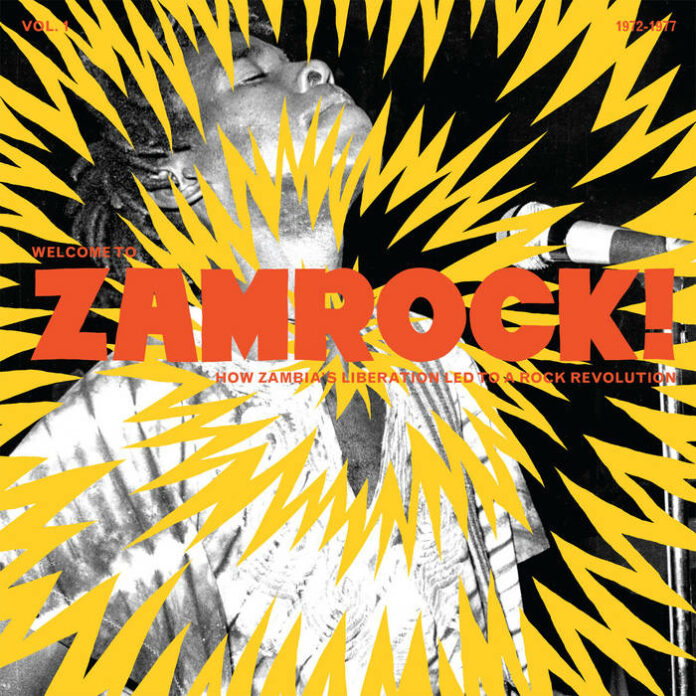

Ce style particulier de rock, en provenance de la Zambie, mélange les influences psychédéliques des années 70 avec les sonorités locales. Cette musique qui connait un certain regain raconte l’histoire des débuts des indépendance.

Mateo Gomez

Lors des années 70, l’Afrique de l’ouest a connu des surgissements musicaux, des expérimentations artistiques et culturelles et des conflits sociaux. Elle n’est pas la seule. Toutes les régions du continent africain qui accédèrent à l’indépendance connurent ces mouvements. Lorsque la Zambie occupée par le Royaume-Uni se libéra en 1964, un petit miracle économique se produisit dans ce pays riche en minéraux, et surtout en cuivre.

Les jeunes de la province du Copperbelt -la “ceinture de cuivre”- qui concentrait les espoirs du pays trouvèrent du travail et des ressources. Suffisamment pour se réunir et acheter des guitares électriques, des batteries, des claviers… En Afrique comme ailleurs, le rock anglais de la fin des années 60 faisait rage. La jeunesse zambienne réclamait à grand cris les importations d’albums de Jimi Hendrix, de Black Sabbath, de Cream, de Deep Purple…

“Les temps hippie, les fleurs, l’amour faisaient aussi partie de notre culture”.

La légende du Zamrock, Rikki Ililonga.

WITCH, Musi-O-Tunya, Amanaz, Ngozi Family

La Zambie, comme tous les pays d’Afrique, avait hérité des frontières coloniales arbitraires qui agrégeaient tout un tas d’ethnies et de cultures différentes. Il fallait donc, une fois l’indépendance acquise, souder la Nation.

Au tout début des années 70, le président et héros de l’indépendance, Kenneth Kaunda (lui-même musicien amateur), imposa une nouvelle directive à la radio nationale qui imposait 90% de musique zambienne. Ceci, combiné à un programme de construction d’État-Nation, sous l’auspice du slogan “Une Zambie, une Nation”, a fait exploser la scène musicale locale, et a exposé les jeunes musiciens urbains du Copperbelt aux diverses sonorités africaines.

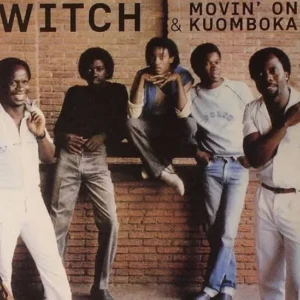

À mesure que les années 70 progressent, les groupes se multiplient, et mélangent les styles. Avec leur album Introduction (1972), WITCH laisse la place au psychédélique entêtant qui n’a rien à envier à la scène londonienne.

Avec Wings of Africa (1975), Musi-O-Tunya préfère faire la belle part aux sonorités locales.

Amanaz, de son côté, explore des sons plus calmes et chaleureux avec Africa (1975).

Avec Black Power (1975), The Peace explore les messages politiques et la critique sociale.Chaque fois, les guitares distortionnées et les claviers enivrants sont au rendez-vous.

“Pour les peuples noirs // Les noirs en Amérique // Les rhodésiens en Rhodésie // Les sud-africains en Afrique du Sud // On se bat pour une terre qui est la nôtre!”

Le succès aidant, ces groupes se professionnalisent, abandonnent leur travail minier pour se dédier à la musique et partir en tournée. “J’avais un travail, à un moment”, se souvient Riki Ilalonga. “Mais ce que je gagnais comparé à ce que je pouvais engranger les weekends… Je me disais, wow, pourquoi continuer à faire ces mêmes tâches mondaines?”

La popularité du zamrock déborde vite des frontières du pays, et les musiciens se retrouvent à jouer dans des stades devant des milliers de spectateurs, au Botswana, au Malawi, en RDC… La vie est belle. Mais pas pour longtemps.

Les fossoyeurs du zamrock

Hélas, les fléaux économiques ne cessèrent de s’abattre sur la Zambie lors de la deuxième moitié des années 70. En 1973, le prix mondial du cuivre s’effondre. Peu à peu, la province du Copperbelt s’enfonce dans la crise et la pauvreté. Le public, malgré son enthousiasme, ne peut plus se payer ni les albums ni les places de concert. De plus, la politique étrangère s’invite sur la scène musicale. Le pays est entouré des colonies portugaises et du régime blanc rhodésien. Le gouvernement de Zambie accueille les forces indépendantistes de ces pays. En représailles, la Rhodésie bombarde des infrastructures vitales en Zambie, notamment les centrales électriques.

Des villes anciennement prospères sont désormais appauvries, dans le noir, et sous un strict couvre feu qui tue toute vie nocturne. Voici en prime et à la fin de la décennie, le SIDA qui s’abat sur toute l’Afrique méridionale. Seul un musicien du groupe WITCH, Emanuel “Jagari” Chanda, survit à l’épidémie. Tous ses camarades du groupe périssent.

Ainsi le zamrock dépérit, au même rythme que les rêves post-indépendance de l’Afrique. Écrasée par les malheurs, la Zambie emporta avec elle son rock de marque, signe d’optimisme et de jeunesse. Depuis les années 2000, le mouvement connaît une renaissance, grâce à la réédition d’albums par des labels comme Now-Again Records et Strut Records.

|

|