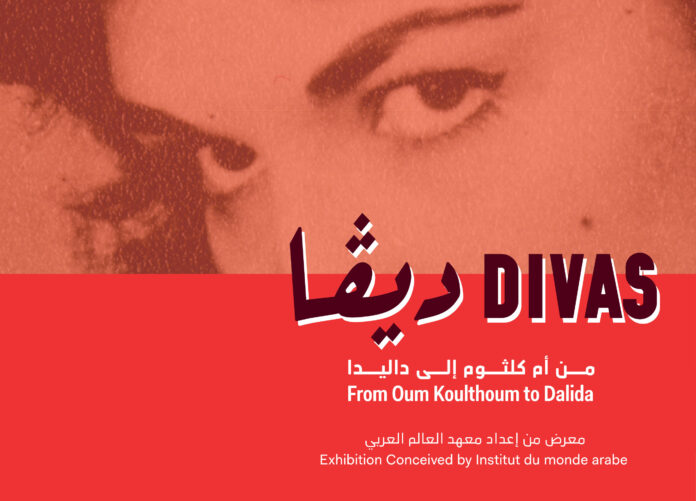

Dès le 17 octobre au musée Sursock de Beyrouth, l’exposition « DIVAS », organisée en partenariat avec l’Institut du monde arabe, retrace la trajectoire des grandes chanteuses et actrices arabes, femmes d’avant-garde dont la voix et la présence ont marqué l’histoire culturelle et sociale du monde arabe.

À partir du 17 octobre, le musée Sursock, situé au cœur de Beyrouth, convie le public à découvrir « DIVAS : d’Oum Koulthoum à Dalida », une exposition conçue par l’Institut du monde arabe et présentée dans la capitale libanaise jusqu’au 11 janvier 2026. Dès l’entrée, le visiteur plonge dans un pan de l’histoire culturelle du Moyen-Orient, celui où les voix féminines s’élevaient bien au-delà des scènes et des studios d’enregistrement. L’exposition propose un regard documenté sur l’ascension de ces femmes artistes qui, entre 1920 et 1970, ont contribué à redéfinir les frontières de l’expression et du pouvoir féminin en contexte arabe.

Il ne s’agit pas d’idéaliser des destins, mais de donner à voir la complexité de trajectoires individuelles, souvent marquées par la solitude, l’exil, la lutte contre le silence imposé. La figure d’Oum Koulthoum domine le paysage. Sa voix grave, modulée avec une précision technique rare, portait des poèmes d’amour, mais aussi des chants patriotiques écoutés jusqu’aux confins du Maghreb. Dans les années 1950, son concert au Festival de Baalbek scelle le lien entre Beyrouth et la grande histoire musicale du XXᵉ siècle. Les foules qui se pressent pour entendre « l’Astre de l’Orient » ne se contentent pas de consommer une star : elles assistent à la réinvention d’un art, traversé par les questions de langue, de modernité, et d’émancipation.

Fairouz incarne une autre forme de rayonnement. Son timbre voilé, immédiatement reconnaissable, épouse les échos de la montagne libanaise et les traumatismes d’une capitale meurtrie. Elle n’a jamais quitté la scène durant les années de guerre, offrant à son pays un répertoire qui navigue entre l’intime et le collectif. Les chansons des Rahbani, interprétées par sa voix, deviennent des refuges pour une population ballottée par l’histoire.

Warda, née à Paris d’un père algérien et d’une mère libanaise, fait irruption dans cet univers comme une force imprévisible. Son parcours s’écrit entre deux rives. Son engagement pour l’Algérie, après l’indépendance, donne à son œuvre une dimension politique nouvelle. Les mots qu’elle chante se font alors écho à la douleur de l’exil et à la fierté retrouvée.

Plus tragique, le destin d’Asmahan. Sa carrière fulgurante s’interrompt brutalement dans des circonstances troubles. Son timbre léger, ses films et ses apparitions à la radio dessinent la figure d’une femme insaisissable, en perpétuel déplacement, toujours à la recherche d’une place qui lui échappe.

Dalida, entre l’Égypte et la France

Dalida, enfin, referme la boucle de l’exposition. Son parcours atypique, entre l’Égypte et la France, illustre la pluralité des appartenances et la violence de l’arrachement. Star internationale, mais perpétuellement exilée, elle chante en arabe, en français, en italien, refusant d’appartenir à une seule histoire.

Au-delà de la performance, le parcours de ces artistes pose la question du regard porté sur les femmes. Les divas ne furent jamais de simples interprètes, mais des pionnières, parfois incomprises, dont l’influence se mesure à l’aune des débats qu’elles ont suscités. Leurs visages s’affichent sur les murs de l’exposition, entre photos d’archives, extraits de films, tenues de scène, et manuscrits. Les visiteurs croisent aussi d’autres figures, moins connues mais tout aussi essentielles : Souad Hosny, Samia Gamal, Laila Mourad, Sabah… Chacune a marqué à sa manière la scène musicale et cinématographique, s’emparant de rôles nouveaux ou transgressant des codes stricts.

Des icônes bien vivantes

La scénographie de l’exposition privilégie la rencontre : on n’entre pas dans un mausolée, mais dans un espace vivant, traversé de voix, de rires, de regards, d’extraits sonores, de correspondances intimes. Il s’agit moins de figer des icônes que de restituer la pulsation de leurs existences, leurs doutes, leurs audaces.

Si « DIVAS » fascine, c’est parce qu’elle ne se limite pas à la nostalgie d’un âge d’or. Elle raconte comment, dans une société en transformation, des femmes ont su occuper l’espace public, détourner les contraintes, créer de nouvelles images de soi, parfois au prix fort. Leur histoire n’a rien d’un conte de fées. Elle demeure celle de la conquête, toujours fragile, d’une liberté à la fois artistique, sociale et politique.

À Beyrouth, cette exposition prend une résonance singulière. Elle s’inscrit dans la continuité d’une ville qui, malgré ses blessures, continue de célébrer l’audace, l’imaginaire et la puissance du chant. Les divas arabes, en se frayant une place à l’avant-scène, ont ouvert une brèche qui reste à élargir, au musée Sursock de Beyrouth.