Disparu le 30 janvier 2026 à l’âge de 86 ans, Abdelhadi Belkhayat laisse derrière lui un héritage artistique colossal qui transcende les générations. De l’Olympia de Paris aux usines Renault de Billancourt, de la scène profane au chant mystique, ce géant de la chanson marocaine aura incarné toutes les facettes d’une vie dédiée à la beauté : celle des mélodies qui bercent l’âme et celle de la quête spirituelle qui l’élève. Portrait d’un artiste qui savait, mieux que quiconque, que le silence peut être le chant le plus vrai.

Par Nidam Abdi

Lorsque Mohamed Abdelwahab présenta Abdelhadi Belkhayat à ses invités en 1984 à l’hôtel Intercontinental de Paris comme « la voix du monde arabe », le maître de la chanson cairote ne se doutait probablement pas à quel point cette formule résumerait le destin exceptionnel de l’artiste marocain. Car Belkhayat fut bien plus qu’une voix : il fut un pont entre les cultures, un ambassadeur du Maroc dans le monde arabe, et surtout, un homme qui sut réconcilier en lui l’artiste et le mystique, la scène et la mosquée, la passion terrestre et l’élévation spirituelle.

Né en 1940 à Fès dans une période que l’histoire marocaine retient comme étant une année noire, en raison de la terrible famine qui frappait le pays, Abdelhadi Zoukari Idrissi connut très tôt l’adversité. L’exode vers Casablanca, imposé par les circonstances de la Seconde Guerre mondiale, puis le retour à Fès en 1958, avant un nouvel établissement à Rabat où il devint chauffeur au ministère de la Jeunesse et des Sports, marquèrent une jeunesse tumultueuse. Mais c’est précisément dans ces déracinements successifs que se forgea la sensibilité d’un artiste capable de chanter la douleur, l’exil et l’espoir avec une authenticité bouleversante.

Sa première audition à la radio de Casablanca dans les années 1960 fut le déclic. Dans un paysage musical dominé par Mohamed Fouiteh, Maâti Belkacem et Brahim El Alami, le jeune Belkhayat imposa rapidement sa voix grave, presque liturgique, cette couche vocale profonde qui deviendrait sa signature. Le Maestro Nabil Akbeib dira plus tard de lui qu’il possédait « l’une des couches vocales les plus basses des hommes », capable de satisfaire tous les tons de la musique arabe et marocaine.

L’artiste perfectionna son art au conservatoire supérieur de musique arabe du Caire entre 1965 et 1967, trois années décisives qui lui permirent de conquérir le public égyptien et d’affirmer son style unique, mêlant influences orientales et authenticité marocaine. Ce séjour cairote fut fondateur : Belkhayat y apprit à naviguer entre le poème chanté classique et les airs populaires, entre la qassida de Mohamed Abdelwahab et les mélodies de Houcine Slaoui, avec une aisance qui stupéfiait ses pairs.

L’âge d’or et la conquête des cœurs maghrébins

Les années 1960 à 1980 constituent l’âge d’or d’Abdelhadi Belkhayat. Sa collaboration avec des compositeurs et paroliers de génie comme Ahmed Taïeb El Alj, Abderrafiî Jaouahiri, Ali Haddani, Abdessalam Amer, Abderrahim Essakat ou Abdelkader Rachidi produisit des chefs-d’œuvre qui traversèrent les décennies. « El Qamar el Ahmar » (La Lune Rouge), « Kitar Al Hayat » (Le Train de la Vie), « Ya Bint Al-Nas » (Ô Fille des Gens), « Matakchi Biya », « Al Mounfarija », « Jorh Qdim » (Une Blessure Ancienne) : autant de titres qui s’inscrivirent dans la mémoire collective marocaine et maghrébine.

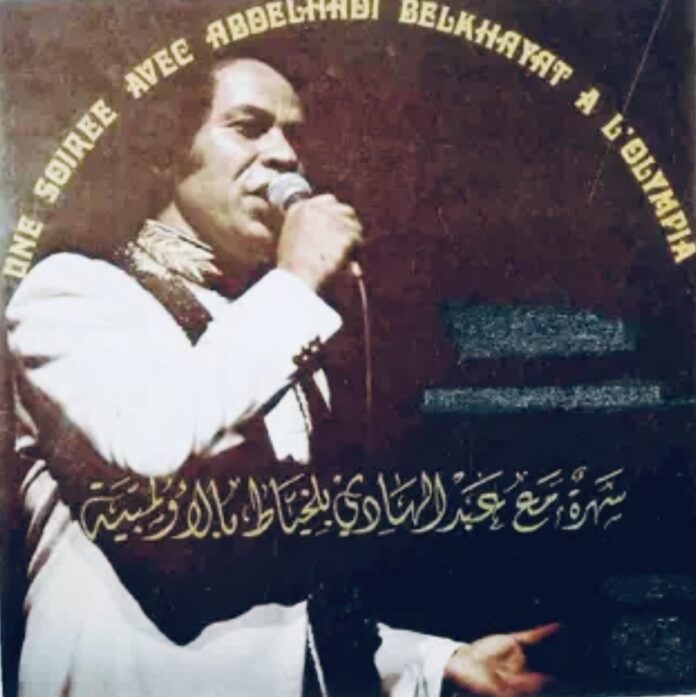

Mais c’est peut-être en France, auprès des travailleurs immigrés maghrébins, que Belkhayat connut sa gloire la plus touchante. Le concert de l’Olympia de 1972, organisé par le producteur Brahim Ounnassat, devint légendaire : plus de spectateurs restèrent dehors, faute de places, que la salle n’en contenait. L’album live qui en résulta, avec les titres « Ya Dak el Insane », « Ya Lghirb » et « Ma Menek Nta Jouj Nta Wahed », devint un trésor pour toute une génération d’exilés qui trouvaient dans la voix de Belkhayat le réconfort du pays natal.

Cette proximité avec les ouvriers maghrébins de France, Belkhayat ne l’oublia jamais. En 1982, lors de la fête de l’Aïd el-Kébir, il se produisit au Centre Industriel de Renault Billancourt, aux côtés de la Tunisienne Zoheira Salem, des Algériens Hachemi Guerrouabi et Ferhat du groupe Imazighen i Moula, et du Malien Diabate Broulaye. Ces prestations pour les comités d’établissement organisées par Mustapha Idbihi, loin des paillettes des grandes salles, témoignaient de sa générosité et de son attachement viscéral au peuple. Belkhayat était l’idole des humbles, celui qui chantait leurs peines et leurs espoirs avec une dignité jamais démentie.

L’homme aux mille visages

Derrière l’artiste se cachait un homme d’une bonté remarquable. Les anecdotes sur sa générosité abondent : ce jour où il aida un ami producteur à faire hospitaliser sa mère dans une clinique de Casablanca pour qu’elle reçoive les meilleurs soins, ou encore ces innombrables gestes discrets qui marquèrent ceux qui le côtoyèrent. « Un homme bon qui rendait service », voilà comment le résumaient ceux qui le connaissaient intimement.

Belkhayat tenta aussi l’aventure cinématographique avec trois films, dont deux réalisés par Abdellah Mesbahi : « Silence, Sens Interdit » en 1973 et « Où cachez-vous le soleil ? » en 1979, ce dernier aux côtés de son ami et rival artistique Abdelwahab Doukkali. Tournés entièrement au Caire, ces films, bien qu’inédits au Maroc, témoignèrent de sa polyvalence et de son désir d’explorer toutes les facettes de la création.

Sa carrière fut jalonnée de distinctions prestigieuses : l’Ordre du Trône décerné par le roi Mohammed VI en 2009, le Disque d’Or pour son album de 1973 comprenant « La Lune Rouge » vendu à près d’un million d’exemplaires, le Golden Rabab Award en 2002. Mais au-delà des médailles, c’est dans le cœur des Marocains et des Maghrébins que Belkhayat grava son nom de manière indélébile.

Le tournant mystique : du chant profane au soufisme

Au sommet de sa gloire, alors que rien ne laissait présager un tel revirement, Abdelhadi Belkhayat prit la décision la plus radicale de sa vie : en 2010, il annonça sa retraite artistique pour se consacrer entièrement à la da’wah et au chant religieux. Cette décision, qui stupéfia la communauté artistique et ses millions de fans, n’était pourtant pas une fuite mais l’aboutissement d’une quête spirituelle profonde.

Belkhayat adhéra au soufisme au sein de la confrérie Boutchichia, rejoignant le groupe Da’wah et Tabligh via Saeed Al-Zayani. Loin d’être un intégriste, comme certains le craignirent, il embrassa la voie mystique du soufisme, cette tradition spirituelle de l’islam qui privilégie l’amour divin et l’élévation intérieure. Il se retira dans une mosquée casablancaise où il devint imam, consacrant son temps aux psalmodies coraniques, aux invocations et à la méditation.

« J’ai chanté l’amour, la douleur, la vie… Puis, un jour, j’ai compris que le silence pouvait être le chant le plus vrai », confia-t-il dans un rare entretien. Cette phrase résume toute la philosophie de sa transformation : non pas un rejet de son passé artistique, mais une transcendance, une manière de donner à sa voix une dimension plus haute encore.

En 2015, au printemps, il accepta de rompre brièvement sa retraite pour un concert exceptionnel au Théâtre National Mohammed V dans le cadre du Festival Mawazine. Ce retour, attendu par des milliers de fans, ne fut pas une rechute dans le profane mais une affirmation de sa nouvelle voie : il présenta quinze chansons exclusivement religieuses et soufies, selon la méthode Naqshbandi, accompagné uniquement du tambourin et des voix d’un chœur. Parmi les titres figuraient « Al Manfarja » (un poème d’Ibn Al-Nahwi), « Ya Cutayen La-Jabal », « Sayed Al-Nas » et « Yamen to His Mercy Al-Maffar ». Le public marocain, profondément ému, salua ce retour spirituel d’un artiste qui avait tant donné à la chanson nationale.

Abdelhadi Belkhayat à droite avec le chanteur Taher Jemmy

L’œuvre pour la paix : « Allah ya Djari »

Dans ses dernières années, Belkhayat ne cessa de mettre sa notoriété au service de causes qui lui tenaient à cœur. L’une de ses initiatives les plus touchantes fut la création de « Allah ya Djari » (Ô Dieu mon voisin), une œuvre dédiée à la réconciliation algéro-marocaine. Dans un contexte de tensions politiques récurrentes entre les deux pays frères, cette chanson portait un message de fraternité et d’unité maghrébine, rappelant que par-delà les frontières artificielles, les peuples du Maghreb partagent une histoire, une culture et un destin communs.

Les adieux d’une nation

Lorsqu’Abdelhadi Belkhayat s’éteignit le 30 janvier 2026 à l’hôpital militaire de Rabat après plusieurs semaines de maladie, c’est tout le Maroc qui entra en deuil. Ses funérailles au cimetière des Martyrs de Casablanca, le samedi suivant, se transformèrent en une procession solennelle réunissant des milliers de personnes : artistes, politiques, religieux et anonymes vinrent rendre un dernier hommage à celui qui avait su, dans sa vie comme dans sa mort, unir les Marocains au-delà de leurs différences.

La présence d’Abdelwahab Doukkali, son ami et rival artistique, fut particulièrement émouvante. Malgré des critiques mutuelles ces derniers mois, Doukkali était là, les yeux rougis, déclarant dans un témoignage qui fit le tour du pays : « Cette pyramide est impossible à remplacer, et pour qu’un artiste de son calibre apparaisse, il nous faut au moins cent ans de plus. » Aux côtés de Doukkali se trouvaient Noumane Lahlou, Omar El Sayed de Nass El Ghiwane, Abdelilah Benkirane (ancien Premier ministre et secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement), et des membres de la Jama’at al-Dawa wal-Tabligh, illustrant la multiplicité des mondes que Belkhayat avait su habiter avec la même sincérité.

Un débat sur l’identité d’un homme complet

La mort de Belkhayat raviva un débat qui avait agité les réseaux sociaux ces dernières années : fallait-il le qualifier de « chanteur » ou de « muezzin » ? Certains, particulièrement dans les milieux islamistes, estimaient que l’appeler chanteur après sa retraite nuisait à son choix spirituel et préféraient insister sur la phase post-retraite comme modèle de repentance.

De l’autre côté, artistes, intellectuels et une grande partie du public défendirent l’ensemble de son héritage, affirmant que le réduire à une seule période revenait à amputer un patrimoine culturel national. Ses chansons, produites dans leur contexte historique, font partie intégrante du patrimoine commun du Maroc, et personne n’a le droit de les confisquer ou de les effacer. La vérité, sans doute, est que Belkhayat fut les deux : un artiste dans son chant profane comme dans son chant mystique, un homme complet qui refusa de se laisser enfermer dans une seule identité.

L’héritage immortel

Que reste-t-il d’Abdelhadi Belkhayat ? Un trésor musical incomparable, d’abord : des dizaines de chansons qui continuent de résonner dans les mariages, les fêtes, les moments de mélancolie, transmises de génération en génération avec le même engouement. « Qitar el hayat » (Le Train de la Vie), « El kamar el ahmar » (La Lune Rouge), « Ya Bint Al-Nas » (La fille des gens)… : autant de mélodies qui font désormais partie du patrimoine immatériel du Maroc.

Mais au-delà des chansons, Belkhayat laisse l’exemple d’un homme qui vécut avec une cohérence rare. Cohérence dans son art, qu’il refusa toujours de galvauder, privilégiant la qualité à la quantité. Cohérence dans sa générosité, lui qui n’oublia jamais d’où il venait et pour qui il chantait. Cohérence, enfin, dans sa quête spirituelle, assumant pleinement le choix radical de quitter la scène au sommet pour se consacrer à l’essentiel.

« Quand on se retire, ce n’est pas pour fuir, mais pour écouter ce que la musique ne peut plus dire », avait-il confié. Cette phrase magnifique résume le parcours d’un homme qui comprit que la vie est un voyage, comme le chante son titre le plus célèbre, et que chaque étape de ce voyage mérite d’être vécue pleinement, avec sincérité et courage.