Cinéma, musique, arts visuels et mémoire : la semaine culturelle africaine fait dialoguer créateurs, publics et institutions, de Tunis à Londres, de Los Angeles à Johannesburg. Festivals, expositions et séries révèlent la vitalité d’une création contemporaine qui renouvelle les récits, valorise les héritages et porte la diversité des voix africaines sur la scène internationale.

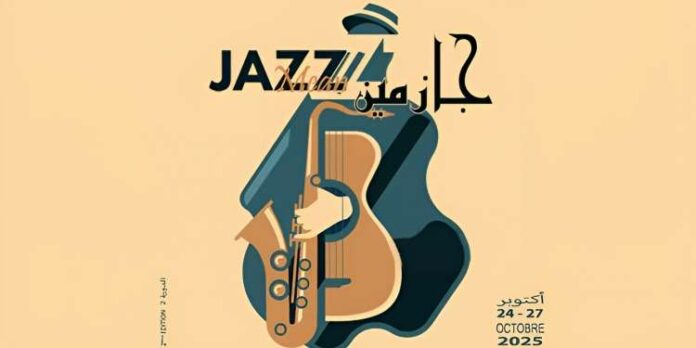

Tunis célèbre le métissage du jazz et des traditions orientales (24/27 octobre)

Du 24 au 27 octobre, le Festival Jazzmean fait vibrer la médina de Tunis : quatre jours de concerts, masterclasses et rencontres où s’entremêlent jazz contemporain, maqâm oriental et rythmes africains, sous la houlette de musiciens tunisiens et invités internationaux.

Pour sa deuxième édition, le Festival Jazzmean impose Tunis comme l’un des nouveaux carrefours du jazz fusion au Maghreb. Entre les murs du Club culturel Tahar-Haddad, la ville accueille un programme pensé pour croiser les horizons : concerts, ateliers, mais aussi de véritables dialogues entre artistes, publics et traditions musicales dans une volonté de rapprocher les esthétiques: le maqâm oriental, l’héritage africain et l’improvisation jazz.

Lancé en 2023, Jazzmean s’est imposé dès sa première édition comme un laboratoire musical ouvert sur le monde. La programmation 2025 s’inscrit dans cette dynamique : inviter autant les figures confirmées du jazz tunisien que des musiciens d’autres rives méditerranéennes et africaines, pour explorer ce que le dialogue entre les cultures peut produire de plus vivant.

Le pianiste Omar El Ouaer

La première journée, le 24 octobre, s’ouvre sur une masterclass animée par le pianiste Omar El Ouaer, dont le jeu subtil tisse des passerelles entre la tradition orientale et la liberté jazz.

Le soir, El Ouaer présente son trio sur scène, donnant le ton : ici, la créativité prime, l’ouverture est la règle.

Le contrebassiste Wassim Ben Rhouma

Le lendemain, 25 octobre, c’est au tour du contrebassiste Wassim Ben Rhouma d’investir la matinée, avant de jouer avec son groupe et d’explorer les liens musicaux entre le Maghreb et les standards du jazz contemporain. Chaque jour, masterclass et concert se répondent : la transmission est aussi précieuse que la scène.

Ahmed Ajabi Sextet

Le 26 octobre met en lumière la nouvelle génération avec le Ahmed Ajabi Sextet : un répertoire original qui jongle entre énergie, sophistication et influences croisées, du maqâm à l’Afrique de l’Ouest.

Le guitariste Fawzi Chekili

Enfin, la soirée de clôture, le 27 octobre, promet un final à la hauteur des ambitions du festival : selon la programmation, le guitariste Fawzi Chekili ou le Taqasim Revival Sextet viendront donner leur version d’une fusion audacieuse, mêlant oud, qanûn, saxophones et rythmiques inventives.

Des ateliers ouverts sur le monde

Mais Jazzmean, ce n’est pas qu’une succession de concerts : chaque matin, les artistes ouvrent leurs ateliers à tous ceux qui veulent apprendre, écouter ou simplement échanger. Musiciens confirmés, amateurs ou simples curieux s’y retrouvent pour interroger les techniques, l’histoire et la sensibilité propre à chaque tradition. Ici, l’échange ne s’arrête pas à la scène : le Club Tahar-Haddad devient, soir après soir, un espace de conversation informelle, où se croisent jeunes musiciens, habitués et figures du jazz local.

Le public tunisien ne s’y trompe pas : le succès de la première édition a prouvé l’appétit croissant pour les musiques improvisées, et l’importance de ce rendez-vous pour les jeunes créateurs du pays. Jazzmean joue ainsi un rôle structurant pour la scène locale, permettant à Tunis de s’affirmer, le temps d’un week-end, comme un foyer du jazz contemporain maghrébin et africain. Un événement qui dépasse la simple succession de concerts pour devenir, d’année en année, une référence dans la région.

Informations pratiques

Dates : du 24 au 27 octobre 2025

Lieu principal : Club culturel Tahar-Haddad, 20 rue du Tribunal, Médina de Tunis Billets : 10 dinars par concert, en vente sur place

Masterclasses : accès libre, inscription sur place chaque matin

Programme détaillé : page Facebook du festival, lapresse.tn, kapitalis.com

Mandisi Dyantyis, jazz et racine (24 octobre)

Chapeau Mandisi Dyantyis présente son nouvel album, Intlambululo: Ukuhlambulula, lors d’un concert au Theatre of Marcellus à Johannesburg le 24 octobre. Un événement phare pour la scène sud-africaine, entre jazz, gospel et héritage xhosa.

Le 24 octobre 2025, la scène du Theatre of Marcellus à Emperors Palace, Johannesburg, accueille l’un des artistes les plus attendus de la saison : Mandisi Dyantyis. Trompettiste, chanteur et compositeur originaire de Port Elizabeth, Dyantyis s’est imposé depuis plusieurs années comme l’une des voix majeures du jazz sud-africain contemporain. Son style est immédiatement reconnaissable : il y marie la souplesse du jazz moderne, la ferveur du gospel et la profondeur des chants xhosa, dans un répertoire où chaque morceau est porteur de sens.

L’album qu’il présente, Intlambululo: Ukuhlambulula, marque un nouveau chapitre dans une carrière déjà saluée pour son exigence artistique. Après Somandla (2018) et Cwaka (2021), Dyantyis poursuit ici sa quête d’un langage musical enraciné et ouvert, capable de toucher un large public tout en restant fidèle à ses origines. Les thèmes abordés dans ses textes — l’amour, la mémoire, la perte, la foi, la communauté — rencontrent un écho particulier en Afrique du Sud, mais résonnent bien au-delà.

La soirée du 24 octobre affiche complet depuis plusieurs jours. Une seconde date a été ajoutée le lendemain pour répondre à l’engouement, signe d’un attachement profond du public à l’univers de Mandisi Dyantyis. La salle, réputée pour son acoustique et sa programmation exigeante, devient le temps d’un week-end un carrefour du jazz, attirant amateurs, curieux et professionnels du secteur.

Un concert, un partage

Les concerts de Dyantyis sont souvent décrits comme de véritables expériences collectives. Sur scène, il s’entoure de musiciens fidèles, choisis pour leur virtuosité mais aussi pour leur capacité à dialoguer, à improviser, à nourrir le jeu collectif. Les arrangements laissent une large place aux chœurs, aux envolées instrumentales, à une rythmique qui puise aussi bien dans le jazz que dans les musiques traditionnelles sud-africaines. Ce mélange, loin de toute démonstration gratuite, sert une émotion palpable, dans la retenue comme dans l’exubérance.

Pour beaucoup, l’atout de Mandisi Dyantyis réside dans cette faculté à transformer un concert en moment de communion. Le public, pris à témoin, est invité à entrer dans le récit : celui d’un musicien qui, sans rien sacrifier de la richesse de ses racines, s’adresse à chacun, au présent. Cette sincérité se retrouve dans ses collaborations nombreuses, dans son engagement auprès de jeunes artistes, et dans sa volonté de transmettre un patrimoine tout en le renouvelant.

Le lancement de Intlambululo: Ukuhlambulula inaugure une tournée nationale : après Johannesburg, Mandisi Dyantyis se produira à Durban (31 octobre), East London (6 et 7 novembre), puis dans d’autres grandes villes d’Afrique du Sud. Chaque date s’annonce déjà comme un rendez-vous immanquable pour les amateurs de jazz et de musiques du continent. Ce succès confirme le rôle moteur de Dyantyis dans la vitalité du jazz sud-africain, désormais reconnu bien au-delà des frontières du pays.

Informations pratiques

Date et heure : vendredi 24 octobre 2025, 20h00 (seconde date : samedi 25 octobre, 20h00)

Lieu : Theatre of Marcellus, Emperors Palace, 64 Jones Rd, Kempton Park, Johannesburg

Tarifs : de R390 à R540 selon la catégorie de place (réservation conseillée)

Billetterie : www.webtickets.co.za (places limitées)

Album : Intlambululo: Ukuhlambulula (sortie officielle le 24/10/2025)

Suite de la tournée : Durban (31/10), East London (6–7/11), autres dates à venir

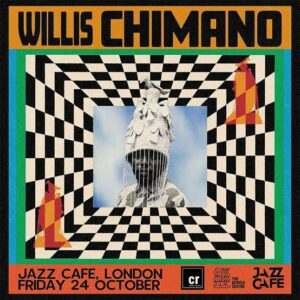

Willis Chimano, électro-afropop en live à Londres (24 octobre)

Willis Chimano, voix singulière de la pop africaine, présente son univers solo au Jazz Café de Londres, le 24 octobre. Une soirée électro, afro-pop et disco pour célébrer l’énergie et la créativité de la scène kényane.

Le vendredi 24 octobre, le Jazz Café de Camden accueille Willis Chimano, figure incontournable de la scène musicale africaine contemporaine. Co-fondateur du groupe Sauti Sol, Chimano monte en solo sur la scène londonienne pour un concert inédit, où la pop kényane côtoie sans complexe la disco, l’électro et la ball culture. L’occasion de découvrir l’un des nouveaux visages les plus affirmés de l’afro-pop, loin des recettes formatées.

Après avoir parcouru les grandes scènes du continent et conquis l’international avec Sauti Sol, Chimano explore désormais une palette sonore qui n’appartient qu’à lui. Son album « Heavy is the Crown » revendique un son hybride : rythmes afro-électro, lignes de basse entêtantes, voix profonde et arrangements disco, le tout porté par une liberté artistique manifeste. Ce projet solo assume la modernité, l’humour, la sensualité, mais reste ancré dans des racines africaines assumées, pour un résultat dansant et personnel.

Scène, public et communion

Le choix du Jazz Café s’imposait : la salle, célèbre pour sa programmation audacieuse et son ambiance intimiste, offre un écrin idéal à ce concert. Le 24 octobre, Chimano promet un show généreux et festif, conçu pour bousculer les frontières de la pop africaine. Le public londonien, fidèle à l’éclectisme du lieu, s’attend à une soirée faite de surprises musicales : tubes solo, clins d’œil à Sauti Sol, collaborations inattendues… chaque morceau est une invitation à voyager.

Sur scène, l’artiste ne ménage ni son énergie ni sa proximité avec le public. Dans la fosse ou autour des tables du restaurant, amateurs de découvertes, fans de la première heure et curieux de la scène kényane vibrent ensemble. L’expérience est collective, à l’image d’une Afrique créative, festive et ouverte sur le monde.

Informations pratiques

Date : Vendredi 24 octobre 2025

Heure : 19h (jusqu’à 22h30)

Lieu : The Jazz Café, 5 Parkway, Camden, London NW1 7PG

Billets : en vente en ligne, à partir de £22 (dice.fm)

Culture Conference Los Angeles : rythmes d’Afrique à Crenshaw (24-26 octobre)

Du 24 au 26 octobre, la Culture Conference transforme Crenshaw en un carrefour pour la danse, la percussion et les cultures africaines. Ateliers, spectacles et rencontres sont orchestrés par African Soul International pour trois jours de fête et de transmission intergénérationnelle.

Quand l’automne s’installe à Los Angeles, Crenshaw vibre aux sons et aux gestes de la Culture Conference, organisée par African Soul International. Pendant trois jours, le centre du festival, situé au 4302 Crenshaw Blvd, rassemble danseurs, percussionnistes, enseignants et public dans une atmosphère d’échange et de partage. Depuis plus de trente ans, l’association œuvre pour faire rayonner la culture africaine aux États-Unis, notamment auprès de la jeunesse et des écoles.

La programmation s’annonce dense. Maîtres-danseurs venus de Guinée, du Sénégal, du Mali ou de Côte d’Ivoire partagent la scène avec des percussionnistes de renom et des figures afro-fusion de la scène californienne. Parmi les invités phares : Youssouf Koumbassa, Marietou Camara, Djenaba Sako ou encore Assane Konté, tous réputés pour leur pédagogie et leur capacité à transmettre un répertoire vivant, loin des clichés. Chaque classe, chaque atelier, est l’occasion d’apprendre les bases ou de se perfectionner, avec des formules adaptées à tous les niveaux et tous les âges.

Dialogues, rencontres et racines

La Culture Conference ne se limite pas à l’apprentissage technique. Au fil des journées, des tables rondes et discussions sont programmées sur la transmission culturelle, l’impact de la diaspora africaine, la créativité et l’évolution des danses traditionnelles à l’heure du métissage. Le vendredi, un atelier gratuit « Art of Business » est proposé pour accompagner les créateurs et porteurs de projet dans le secteur culturel. Le samedi soir, la grande scène accueille le spectacle “Coming to America Remix”, qui revisite les liens entre Afrique et diasporas par la danse et la musique.

Le marché artisanal, installé sur le site, offre une sélection de textiles, bijoux, objets d’art et produits venus du continent. Les stands de gastronomie africaine, toujours très fréquentés, invitent à la découverte des saveurs. Entre les ateliers, musiciens et conteurs animent les espaces extérieurs, créant une ambiance conviviale et spontanée.

La participation est flexible. On peut choisir un pass pour l’ensemble des classes (US$249 pour trois jours), une journée (US$59 le vendredi, US$99 le samedi ou dimanche) ou encore accéder à une classe unique (US$18). Les spectacles sont également accessibles séparément (19,99 à 35 dollars pour “Coming to America Remix”). Des tarifs réduits et des offres pour les familles sont disponibles afin de permettre l’accès au plus grand nombre. Les organisateurs recommandent de réserver rapidement, les places se remplissant vite chaque année.

Crenshaw, choisi pour la portée symbolique du quartier, accueille familles, amateurs, étudiants, artistes et visiteurs venus de toute la région de Los Angeles et au-delà. La Culture Conference s’y affirme comme une fête populaire, ancrée dans l’histoire afro-américaine et tournée vers l’avenir. L’événement met un point d’honneur à ouvrir la pratique artistique à tous, sans distinction d’âge ou de niveau, et à encourager la créativité individuelle et collective.

En soirée, la scène principale s’enflamme : troupes de danse, percussionnistes et chanteurs enchaînent les performances. Le public, invité à participer, se mêle aux artistes dans une atmosphère de communion et de découverte, fidèle à l’esprit d’« African Soul » que porte l’événement depuis ses origines.

Informations pratiques

Dates : du vendredi 24 au dimanche 26 octobre 2025

Lieu : 4302 Crenshaw Blvd, Los Angeles, CA

Au programme : ateliers de danse et percussion, spectacles live, rencontres, restauration, artisanat

Ouvert à tous (enfants, adultes, débutants, confirmés)

Billetterie et informations : africansoulinternational.com/culture-conference-2025

« Bad Influencer » : thriller sous tension à Cape Town (31 octobre)

Sur fond de cyber-escroquerie, Bad Influencer, série sud-africaine inédite, investit Netflix le 31 octobre. Thriller social rythmé et satire de l’influence, la fiction ausculte le vertige numérique et la précarité de la réputation dans l’Afrique urbaine d’aujourd’hui.

À l’approche d’Halloween, Le Cap prête ses contrastes et ses lumières à une série où l’ombre de la célébrité virtuelle plane sur chaque image. « Bad Influencer », première création de la réalisatrice Mandisa Ndlovu pour Netflix, brouille d’emblée la frontière entre polar contemporain et chronique sociale, mêlant esthétique léchée et tension permanente. La ville, entre plages étincelantes et buildings acérés, imprime sa marque à une intrigue nerveuse : le quotidien de Nandi Mthembu, star montante des réseaux sociaux, bascule soudain lorsqu’une cyber-attaque lui vole ses comptes, détourne ses revenus et fait de son existence numérique un champ de ruines.

La mécanique de l’effondrement est implacable. Chacune de ses publications, auparavant soigneusement scénarisée, devient matière à soupçon. Accusée de fraude par sa propre communauté, Nandi ne peut compter que sur l’appui hésitant d’une hackeuse repentie et d’un détective à l’éthique mouvante. Dès lors, le récit emprunte les codes du thriller tout en installant un malaise contemporain : comment prouver son innocence dans un monde où la réputation s’effondre en un clic, et où le regard du public devient juge, jury et bourreau ?

https://youtu.be/fhqh073l48w?si=OoqWQfj-rKc4EgBl

L’emprise des apparences

La série s’attache à capter l’atmosphère des nuits du Cap, ses fêtes feutrées où tout se monnaye, ses cafés branchés et ses tours de verre, mais aussi ses marges, où la débrouille croise l’ambition. Mandisa Ndlovu, déjà remarquée pour son regard aigu sur la jeunesse sud-africaine, compose ici un portrait sans fard d’une société fracturée, où l’ascension fulgurante de quelques-uns masque des inégalités criantes. L’humour noir affleure dans les dialogues, tandis que la réalisation emprunte autant au polar qu’à la satire, sans jamais basculer dans la caricature. Certains épisodes s’inspirent directement de faits divers récents : fausses campagnes de charité, escroqueries virales, ou chute brutale d’influenceurs autrefois adulés.

Au cœur du casting, la diversité générationnelle et l’ancrage local s’affirment. Jo-Anne Reyneke, Cindy Mahlangu, Hamilton Dlamini, Thapelo Mokoena, Lerato Nxumalo, Aubrey Poo, Masasa Mbangeni, Zikhona Sodlaka, et Zozibini Tunzi, Miss Univers 2019, croisent des figures déjà familières du public sud-africain. Surtout, la présence de vraies influenceuses à l’écran – Mihlali Ndamase, Sarah Langa, Mohale Motaung – instille une dose d’ironie grinçante, en brouillant les frontières entre fiction et réalité, et en confrontant l’industrie de l’image à ses propres reflets.

La force de « Bad Influencer » réside dans sa capacité à conjuguer le suspense du polar à la réflexion sociale. Derrière l’intrigue se dessine une méditation sur la fragilité des réputations, la violence invisible du cyber-harcèlement, et l’impossible retour à l’anonymat à l’ère de la visibilité permanente. Chaque épisode dévoile un nouveau piège, une manipulation, un choix impossible ; la tension monte, portée par une écriture nerveuse, des rebondissements constants, mais aussi par une bande-son qui oscille entre électro urbaine et rythmes sud-africains. Les dialogues, incisifs, creusent la question : que reste-t-il quand la persona numérique s’effondre ?

La série s’adresse aussi bien aux amateurs de suspense qu’aux publics familiers des codes digitaux, offrant un miroir sans complaisance d’une société sud-africaine à la fois inventive, lucide, et traversée de ses propres contradictions. Sans jamais céder au moralisme, Bad Influencer observe, ausculte, et ironise sur une jeunesse qui jongle avec les dangers du buzz et les illusions de la réussite connectée.

Informations pratiques

Titre original : Bad Influencer

Origine : Afrique du Sud

Diffusion : à partir du 31 octobre 2025 sur Netflix

Saison 1 : 8 épisodes de 45 minutes

Langue : anglais (sous-titres français disponibles)

Genres : thriller, polar, satire sociale

Public : averti (cyber-violence, thématiques adultes)

« Marked » : tension, survie et Johannesburg sur Mzansi Vision

Diffusée depuis cet été, la série sud-africaine « Marked » s’impose comme un thriller social haletant : une mère bascule dans l’illégalité pour sauver sa fille, sur fond de tensions à Johannesburg. Une plongée réaliste, poignante et remarquée dans l’Afrique du Sud contemporaine.

Dès cet été, la plateforme Mzansi Vision propose « Marked », mini-série sud-africaine en six épisodes, qui renouvelle le polar télévisuel tout en dressant un portrait sans concession du quotidien à Johannesburg. Entre suspense implacable et chronique sociale, Marked puise sa force dans l’observation minutieuse de la vie urbaine, de ses épreuves comme de ses solidarités discrètes. Le scénario met en scène Thandiwe, mère célibataire poussée à l’extrême par la maladie de sa fille, contrainte d’entrer dans l’illégalité pour réunir l’argent d’un traitement inaccessible.

La fiction avance sur un fil tendu : chaque décision de l’héroïne la précipite un peu plus loin dans un engrenage de trafics, d’extorsions, de compromissions. Mais la série échappe au sensationnalisme : elle préfère l’authenticité d’un Johannesburg où la survie se joue à chaque coin de rue, dans les hôpitaux surpeuplés ou les marchés parallèles, au gré de rencontres qui sont rarement ce qu’elles semblent. Les auteurs, Zanele Dlamini et Pieter van Heerden, construisent une galerie de personnages secondaires – voisins, infirmiers, policiers, truands – tous inscrits dans une ville mosaïque, sans jamais sombrer dans la caricature.

Urgence et choix

La réalisation de Thato Mokgopo sert cette tension de bout en bout : plans rapprochés sur les visages, caméra mobile, lumière naturelle, tous les choix formels plongent le spectateur dans la précarité et la peur du lendemain. La bande-son alterne musique urbaine et nappes électroniques, renforçant l’atmosphère de course contre la montre qui structure les six épisodes.

Au cœur de l’histoire, Noxolo Maseko, bouleversante en Thandiwe, incarne la force fragile d’une mère en lutte, tiraillée entre ses principes et la nécessité de survivre. La série suit l’évolution de son personnage, de la résignation initiale à la détermination farouche, sans jamais céder à la facilité du manichéisme. C’est toute la réussite de « Marked » : rappeler que le courage ordinaire est souvent fait de petits renoncements, de compromis et d’instinct de survie.

En filigrane, la série éclaire l’état d’un pays confronté à des défis immenses : un système de santé à deux vitesses, la violence urbaine, la corruption ordinaire, l’absence de filet social. Mais elle donne aussi à voir des gestes de solidarité, des élans d’entraide et la résilience de celles et ceux qui refusent de baisser les bras.

https://youtu.be/Ihwy4L7yuH8?si=9N6MLBPvrYbzzk9t

Réalisme sans concession

Dès sa diffusion, « Marked » a été remarquée pour son parti pris réaliste, son ancrage dans la vie quotidienne et la justesse de ses dialogues. La critique sud-africaine, suivie par plusieurs médias internationaux, salue « une série qui ne relâche jamais la tension », portée par la performance nuancée de Noxolo Maseko et une mise en scène immersive.

La mini-série s’inscrit dans la tradition des fictions sociales engagées : elle ne cherche pas à édulcorer la réalité, ni à offrir de solution miracle. Mais elle éclaire, à travers le destin d’une femme ordinaire, les dilemmes auxquels sont confrontées des milliers de familles en Afrique du Sud – et bien au-delà.

Informations pratiques

Titre : Marked

Pays : Afrique du Sud

Diffusion : été 2025 sur Mzansi Vision (VOSTFR disponible dans certains pays)

Format : mini-série, 6 épisodes de 52 minutes

Réalisation : Thato Mokgopo

Casting : Noxolo Maseko, Sizwe Ndlovu, Gugu Mhlongo

Thèmes : thriller, drame social, famille, survie urbaine

Public : à partir de 14 ans (thèmes adultes, scènes de tension)

Le Mystère Cléopâtre à l’IMA : images d’une légende (jusqu’au 11 janvier 2026)

À l’Institut du monde arabe, l’exposition « Le Mystère Cléopâtre » éclaire la fabrique d’une légende et l’histoire réelle de la dernière reine d’Égypte, entre politique, propagande et mythe, à travers œuvres d’art, objets archéologiques et culture populaire.

À Paris, l’Institut du monde arabe consacre jusqu’au 11 janvier 2026 une grande exposition à Cléopâtre, souveraine fascinante, dont la figure n’a cessé de traverser les siècles et d’alimenter les imaginaires. « Le Mystère Cléopâtre » propose un parcours exigeant et accessible, invitant à distinguer l’histoire de la légende, et à interroger les multiples visages d’une reine devenue mythe.

Cléopâtre VII Philopator, née en 69 avant notre ère, incarne la dernière héritière des Ptolémées, dynastie d’origine grecque installée à la tête de l’Égypte depuis la conquête d’Alexandre le Grand. Polyglotte, stratège, réformatrice, elle affronte un monde en crise : tensions internes, pression de Rome, nécessité de préserver un royaume menacé. À rebours des clichés occidentaux, l’exposition rappelle la dimension politique de son règne : Cléopâtre fut avant tout une femme d’État, soucieuse de l’indépendance de l’Égypte et de son rayonnement.

Mais les traces directes de sa vie restent ténues : quelques monnaies à son effigie, de rares papyrus, et les récits souvent partiels ou orientés d’auteurs antiques. Le visiteur est d’emblée confronté à cette fragmentation : ce que l’on sait de Cléopâtre tient autant à la réalité qu’à l’épaisseur des récits qui se sont accumulés sur son nom.

Entre faits et fictions

L’exposition déroule ce fil ténu : elle ouvre sur une sélection d’objets archéologiques venus d’Égypte, de France, d’Italie, de Suisse et d’ailleurs. Monnaies, bustes, stèles et papyrus replacent Cléopâtre dans son époque : Alexandrie, alors phare du monde hellénistique, brille comme centre d’échanges, de savoir et de commerce. Les premières salles restituent la modernité de la reine : son rapport aux arts, son intelligence politique, son rôle de réformatrice, son implication dans la paix intérieure et la négociation diplomatique.

Mais très vite, l’exposition fait sentir le basculement : la guerre contre Rome, l’alliance avec César, puis Marc Antoine, l’échec d’Actium en 31 avant J.-C., et le suicide tragique de la reine. À travers ces épisodes, c’est l’histoire de la fin de l’Égypte indépendante qui se joue, et la naissance d’un récit qui va bientôt échapper à la réalité pour s’enraciner dans la propagande.

Les salles suivantes explorent la fabrication de la légende noire de Cléopâtre. Les documents et œuvres exposés montrent comment Auguste, premier empereur romain, s’est attaché à diaboliser la souveraine. Les textes latins la présentent comme une étrangère menaçante, séductrice et manipulatrice, mettant en danger la morale et la virilité de Rome. Cette construction s’impose durablement dans la mémoire occidentale : dès l’Antiquité tardive, au Moyen Âge, puis à la Renaissance, Cléopâtre devient à la fois femme fatale et souveraine perverse, « monstre moral » selon ses détracteurs. Mais l’exposition n’en reste pas là : elle rappelle que d’autres traditions, notamment arabes, saluent la reine comme intellectuelle, scientifique, stratège. L’image de Cléopâtre, même déformée, ne cesse de circuler, de se réinventer, d’échapper à toute lecture univoque.

Mythes, arts et héritages

L’un des points forts de « Le Mystère Cléopâtre » réside dans sa capacité à montrer la prolifération de la figure de Cléopâtre dans les arts. Le visiteur croise manuscrits enluminés, peintures, sculptures, opéras et pièces de théâtre, de Shakespeare à Victorien Sardou. À partir du XIXe siècle, Cléopâtre devient une héroïne moderne : Sarah Bernhardt l’incarne sur scène ; au cinéma, Theda Bara, Vivien Leigh, Sophia Loren et surtout Elizabeth Taylor (sous la direction de Joseph L. Mankiewicz en 1963) lui prêtent leurs traits, leurs costumes, leur aura.

L’exposition présente affiches, costumes, objets de tournage : on mesure alors comment la reine antique devient star de la publicité, icône de mode, inspiration pour la bande dessinée ou la culture manga. À chaque époque, Cléopâtre fait peau neuve : héroïne tragique ou séductrice, muse de l’Orientalisme, ou archétype de la femme puissante. La réalité historique recule, mais le pouvoir d’évocation demeure.

La dernière section aborde la portée politique et symbolique de la figure. Dès le XXe siècle, Cléopâtre est récupérée par divers mouvements : en Égypte, elle devient emblème du nationalisme et de la résistance au colonialisme ; aux États-Unis, elle est revendiquée par les mouvements afro-américains comme cheffe d’État africaine ; les courants féministes soulignent la capacité de la souveraine à imposer sa voix et son destin dans un monde dominé par les hommes. Cléopâtre incarne alors les rêves, les tensions, les luttes de toutes les générations : miroir de nos aspirations, mais aussi de nos fantasmes.

L’exposition ne se contente pas de juxtaposer œuvres et documents. Elle propose une réflexion sur la fabrication des légendes : comment naît un mythe ? Comment se transmet-il, se transforme-t-il, se récupère-t-il ? « Le Mystère Cléopâtre » fait dialoguer sources occidentales et arabes, lectures académiques et culture populaire, objets archéologiques et images de la pop culture.

Le parcours, richement documenté, offre une expérience visuelle et intellectuelle dense, ponctuée de points d’écoute, de projections, et d’espaces de médiation.

C’est aussi une invitation à regarder au-delà du cliché, à questionner nos représentations : Cléopâtre, tour à tour héroïne tragique, séductrice, victime ou icône, demeure une énigme dont la fascination n’a rien perdu de sa force.

Informations pratiques

Exposition « Le Mystère Cléopâtre »

Lieu : Institut du monde arabe, 1 rue des Fossés-Saint-Bernard, Paris 5ème.

Dates : jusqu’au 11 janvier 2026

Horaires : tous les jours sauf le lundi ; nocturne le mercredi jusqu’à 21h30

Billetterie et réservations : site imarabe.org, sur place ou en ligne

Programme et médiation : visites guidées, ateliers, catalogue disponible.

Accès : métro Jussieu ou Cardinal Lemoine, bus 67, 89, 86