Ce sont les trois mots que j’ai le plus entendus depuis mon retour du Sahel. Au cours de ces quelques mois, les armes, la guerre et la sécurité sont exactement ce que je croyais avoir laissé derrière moi en quittant le Niger. Après avoir passé 14 ans dans les zones les plus « critiques » d’Afrique, je pensais trouver une tout autre situation en rentrant chez moi.

Mauro Armanino, Gênes, novembre 2025

Les militaires au pouvoir dans les trois États confédérés du Sahel central, les groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique, les groupes d’autodéfense, les mercenaires de diverses origines et les armes en quantité. Tel semble être le sentiment et le quotidien au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Des sociétés dans lesquelles le domaine militaire semble si omniprésent qu’il influence les rythmes et les saisons politiques de ces pays. Je me trompais.

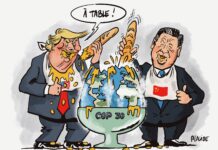

De l’autre côté du monde, celui que l’on appelle par convention unilatérale le « Nord », on retrouve le même climat, mais dans un contexte que l’on ne saurait pas qualifier de démocratique. Il faut s’armer et se réarmer, accroître sa puissance pour frapper avant une éventuelle attaque ennemie. Il faut se préparer à la guerre qui viendra, probablement bientôt ou en tout cas quand cela sera nécessaire. La sécurité sera recherchée, promise et garantie, avant tout et partout. Pour notre tranquillité, il existe des zones sous vidéosurveillance dans les bus, les trains, les lieux publics, les églises, les frontières et dans tout type d’entrée digne de ce nom. Dans cette partie du monde également, la militarisation de la société est à l’œuvre.

Le canal privilégié pour la militarisation croissante de la société est, bien sûr, le langage qui opère à travers des récits préétablis, adaptés à la réalité que l’on veut imposer. Depuis longtemps, ce n’est plus le réel qui compte vraiment, mais le type de réalité ou, mieux, le consensus que l’on souhaite véhiculer à partir de celui-ci. Les médias sont conscients de ce qu’un conseiller de l’ancien président américain George W. Bush a déclaré au journaliste Ron Suskind du New York Times en 2004 : « Ce n’est plus ainsi que le monde fonctionne. Nous sommes désormais un empire et, lorsque nous agissons, nous créons notre propre réalité. Pendant que vous étudiez, judicieusement comme vous le souhaitez, cette réalité, nous agissons à nouveau et créons d’autres nouvelles réalités… que vous pourrez étudier comme il se doit : c’est ainsi que cela fonctionne… Nous sommes les acteurs de l’histoire et il ne vous reste plus qu’à étudier ce que nous faisons ».

Pour mener à bien l’opération, la construction de l’ennemi, réel, présumé, possible ou improbable, reste une étape primordiale. De ce point de vue, il suffirait de relire « Le Désert des Tartares » de l’écrivain italien Dino Buzzati. Le jeune soldat Giovanni Drogo passe sa vie dans une forteresse frontalière et, juste au moment où l’ennemi semble enfin arriver, c’est lui qui part pour son dernier et définitif voyage. Nous vivons comme dans une forteresse en attendant les barbares et, entre-temps, nous nous armons et préparons la guerre pour assurer la sécurité que, comme on le sait, seul le cimetière peut garantir. L’Occident semble déterminé à se transformer en un immense chantier qui organise le cimetière des rêves.

Démilitariser les pensées et les mots. Être à l’écoute de la réalité dont les pauvres sont le visage censuré. Et surtout, comme l’a dit en 2002 la professeure de langue Nurith Peled Elanan, dont le fils de 13 ans a été tué… ‘Des termes tels que liberté et honneur, Dieu et paix, le bien du pays et même la démocratie peuvent être des armes mortelles… nous sommes ceux qui savent qu’il n’y a ni paix ni liberté, ni bien ni Dieu après la mort d’un enfant’.