Depuis la dissolution de juin 2024, la France connaît une paralysie politique inédite. Pour le politiste Rémi Lefebvre, ce blocage n’est pas seulement institutionnel : il révèle une crise plus profonde du lien représentatif, nourrie par la défiance, par la fragmentation sociale et par l’usure du fait majoritaire, explique le site « The Conversation ».

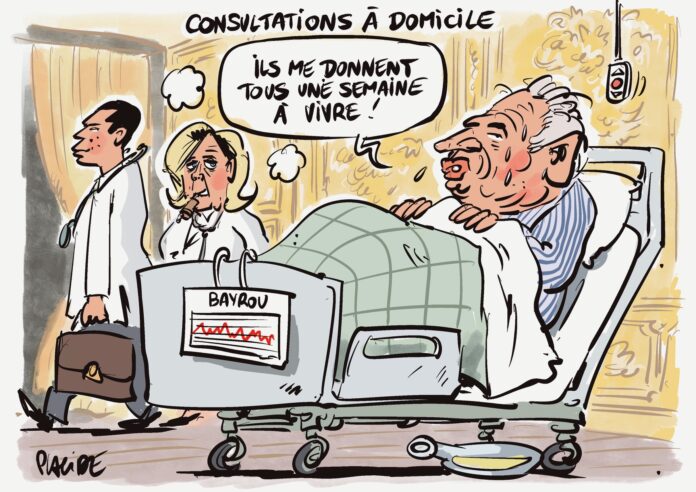

Depuis la dissolution en juin 2024, les gouvernements de Michel Barnier puis celui de François Bayrou ont été en incapacité de gouverner. De nombreux commentateurs ont estimé que ce blocage serait lié au manque d’esprit de compromis des partis politiques, ou à des règles du jeu institutionnel inadaptées. On peut, au contraire, penser que le dérèglement est plus profond. Le rapport à la politique s’est transformé ces dernières décennies et la crise actuelle n’est que le symptôme d’un étiolement et d’une décomposition du lien représentatif lui-même.

Une routine politique déréglée

Nous avons été habitués en France, notamment depuis les années 1970, au « fait majoritaire » : le président de la République était élu au suffrage universel direct, il avait besoin d’une majorité, qu’il obtenait en général. La vie politique avait une rythmique routinisée d’alternances avec des majorités. Puis ce système s’est peu à peu déréglé.

Les alternances sans alternative se sont multipliées créant un désenchantement chronique dans chacun des camps politiques. La progression de l’extrême droite qui prétend incarner une nouvelle voie est associée au brouillage du clivage gauche-droite. En 2017, l’arrivée d’Emmanuel Macron est comprise comme le produit de l’épuisement du clivage gauche-droite et une réponse à la crise démocratique portée par une rhétorique du « dépassement ».

Mais ce dernier a accentué cette crise en poussant les marges à s’extrémiser et, finalement, en polarisant la vie politique tout en droitisant son positionnement. Emmanuel Macron a nourri l’extrême droite et affaibli la gauche de gouvernement. Alors que les injonctions au compromis sont fortes, le Parti socialiste (PS) est sous la férule de La France insoumise (LFI) et sans cesse exposé à des procès en « trahison ». La difficulté à construire des majorités, liée à la tripartition de la vie politique, est aggravée par la fragmentation interne à chaque bloc.

Pourtant, on ne peut pas comprendre cette crise par le seul jeu politique. Il faut aussi prendre en compte les changements du rapport à la politique par en bas. Depuis le début des années 2000, le mécanisme même de l’élection est mis en cause. La légitimité donnée aux gouvernants par l’élection est de plus en plus faible, comme l’explique Pierre Rosanvallon. Cela est renforcé par le vote stratégique qui s’est largement développé : on vote de plus en plus « utile » pour éliminer, mais les électeurs n’expriment plus vraiment leur préférence, ce qui affaiblit leur engagement dans la désignation d’un représentant et la légitimité de ce dernier. Ainsi, la procédure électorale est abîmée dans ses fondements : on parle de démocratie « négative » (on élimine plus qu’on ne choisit).

Par ailleurs, la fragmentation des identités politiques renvoie pour partie à la fragmentation de la société elle-même. La crise de gouvernance ou de gouvernabilité est liée à une société plus individualisée et fragmentée par des inégalités exacerbées et une forme de séparatisme. Les identités et des clivages sont plus complexes (genre, écologie, laïcité, islam…), moins structurés par des identités de classe homogènes, comme l’explique Gérard Mauger.

Si les partis politiques ne veulent pas faire de compromis, c’est aussi parce qu’ils ne veulent pas décevoir les groupes sociaux éclatés qui les défendent encore et parce qu’ils craignent de « trahir » des électeurs défiants et des clientèles électorales de plus en plus volatiles et étroites. La société est plus polarisée (la polarisation affective par les réseaux sociaux est indéniable) ce qui rend également les compromis politiques plus difficiles. On peut ajouter que l’émiettement et l’éclatement des identités politiques des électeurs sont favorisés par la faiblesse des partis et leur grand nombre – il y existe aujourd’hui 11 groupes parlementaires à l’Assemblée nationale, ce qui est un record). L’une des conséquences majeures est que les partis politiques n’arrivent plus à organiser le débat public autour de quelques visions cohérentes et simples.

L’impasse politique actuelle pourrait-elle être résolue par une dissolution, par des négociations, par de nouvelles élections législatives ou même par une élection présidentielle ? On peut en douter. Finalement, il est possible que le blanc-seing donné à un président à travers une élection législative succédant à son l’élection n’existe plus à l’avenir. Les majorités politiques sont introuvables mais peut-être aussi les majorités sociales et électorales (c’est-à-dire des alliances de groupes sociaux suffisamment larges pour porter les premières).

Défiance et désenchantement envers la politique

La crise conjoncturelle vécue depuis un an s’inscrit dans une tendance encore plus large, qui est l’accroissement considérable de la défiance à l’égard de la politique.

Selon le baromètre Cevipof 2025, environ 20 % des Français font confiance aux hommes et femmes politiques. Les Français jugent donc la classe politique incapable de régler les problèmes. Ils la jugent même indigne. Il faut dire que le spectacle donné est assez peu attractif, et on peut estimer que le niveau du personnel politique baisse. Le politiste Luc Rouban a montré que ce phénomène nourrit un désir de repli sur la sphère privée sur le mode « Laissez-nous tranquille, la politique on s’en fout ». La crise actuelle est donc le produit de cette défiance et l’incapacité de la classe politique à la résoudre renforce le phénomène.

La déception et le désenchantement se sont accumulés depuis des décennies. L’usure de l’alternance gauche-droite, qui rythmait la vie politique, est profonde. Nicolas Sarkozy n’a eu qu’un mandat, François Hollande également : tous deux ont fait campagne sur le volontarisme, mais ont rapidement déçu. Ils ont mené des politiques libérales sur le plan économique qui ont miné l’idée que la politique pouvait changer les choses. Emmanuel Macron, réélu, a déçu également. Il a favorisé le sentiment anti-élites qui s’est puissamment manifesté lors de la crise des gilets jaunes (et peut-être le 10 septembre prochain). Finalement, chaque camp est marqué par le désenchantement et produit des mécanismes de polarisation. Ainsi, les socialistes ont produit LFI, résultat d’une déception, celle de la gauche au pouvoir. L’extrême droite est aussi, dans une large mesure, le résultat de la désillusion politique. Ces forces (LFI et Rassemblement national) sont hostiles à tout compromis.

Cette défiance envers la politique n’est pas spécifique à la France, comme l’a montré Pierre Martin dans son analyse de la crise des partis de gouvernement. Ces mécanismes sont présents partout, en Europe ou aux États-Unis. Depuis les travaux de Colin Crouch, les sciences politiques parlent même de régimes « post-démocratiques », où les décisions échappent de plus en plus au pouvoir politique.

La mondialisation, l’européanisation, le pouvoir des très grands groupes financiers et des lobbys ont démonétisé le pouvoir politique et réduit ses marges de manœuvre. Or le politique suscite des attentes, et ses acteurs tentent de réenchanter le jeu électoral en faisant des promesses à chaque élection.

Cette situation est d’autant plus mal vécue en France qu’il existe une culture d’attentes très fortes à l’égard de l’État. Cette crise du volontarisme politique crée des déceptions à répétition. La dernière enquête du Cevipof montre que la défiance augmente et qu’elle est associée à un sentiment d’impuissance gouvernementale et électorale. Les Français pensent que la politique ne sert plus à rien : le jeu politicien stérile tournerait à vide, sans impact sur le réel.

La situation actuelle fait le jeu de l’extrême droite, car la défiance à l’égard de la politique nourrit l’antiparlementarisme et renforce aussi l’idée qu’une force politique qui n’a pas exercé de responsabilités peut être un recours.

Par ailleurs, une partie de la société se retrouve sur les thèmes de la droite : immigration, sécurité, rejet de l’écologie, etc. Dans ce contexte, la victoire de l’extrême droite peut apparaître comme inéluctable. Elle est advenue aux États-Unis, il est difficile d’imaginer pouvoir y échapper en France, étant donné la grande fragmentation de la gauche, ses écueils et ses impasses. Reste que si l’extrême droite arrive au pouvoir – ce qui ouvrirait une séquence dramatique – elle sera aussi confrontée à l’épreuve de pouvoir et décevra certainement, sans résoudre la crise politique que nous vivons. Son électorat, très interclassiste (populaire au Nord, plus bourgeois au Sud-Est), a des attentes contradictoires et il sera difficile de le satisfaire.

Comment sortir de l’impasse ?

Il serait naïf de croire en un « solutionnisme institutionnel » qui réglerait cette crise du politique. La démocratie ne se résume pas à des règles du jeu électoral et à des mécanismes institutionnels. Elle est portée par des valeurs, une culture, des pratiques, des comportements. Certaines évolutions ne sont pas moins souhaitables.

Ainsi, un changement de scrutin proportionnel inciterait les électeurs à voter par conviction et à marginaliser le « vote utile ». Il s’agirait de mieux refléter les préférences politiques des électeurs à travers un mode de scrutin et de relégitimer la procédure électorale.

Une sixième République permettrait certainement de régénérer des institutions liées à un présidentialisme épuisé, comme l’a montré Bastien François. Désormais, la verticalité du pouvoir ne fonctionne plus dans une société travaillée par des dynamiques d’horizontalité. L’imaginaire lié au président de la République accentue la déception, en créant un homme providentiel qui ne peut tenir ses promesses. Si les Français ne sont pas favorables à la suppression de l’élection présidentielle au suffrage universel direct, il est possible de limiter les pouvoirs du président – tout comme il est possible d’inverser le calendrier avec des législatives qui précèdent les présidentielles.

De nombreux travaux, comme ceux de Loïc Blondiaux, proposent également des pistes pour penser un nouvel équilibre entre démocratie représentative et démocratie participative, avec une démocratie plus continue, moins focalisée sur l’élection. Pendant longtemps, l’élection suffisait à faire la démocratie, or ce cycle est terminé. Cela suppose de bricoler, d’expérimenter – référendum, convention citoyenne, etc. – afin de trouver un nouvel équilibre entre participation et représentation. Reste que ces solutions sont complexes à mettre en place, alors que la démocratie par le seul vote était très simple. Enfin, la démocratie, c’est une culture, et il est nécessaire de favoriser la participation à tous les niveaux, en favorisant une société plus inclusive, moins compétitive, notamment à l’école ou dans l’entreprise.

Un autre sujet est celui des partis politiques : les citoyens n’y militent plus parce que ces derniers sont perçus comme peu attractifs. Certaines études proposent de les refonder et de repenser, par exemple, leurs financements publics, en conditionnant les dotations à la diversité des représentants élus.

Enfin, un enjeu démocratique majeur consiste à reprendre le pouvoir sur la sphère économique. Le débat sur la taxe Zucman signale le verrou politique à faire sauter : celui du pouvoir de l’oligarchie financière. Tant que le pouvoir politique devra courber l’échine devant la finance, la logique déceptive de la post-démocratie se poursuivra. Pourtant, les inégalités ont tellement augmenté que les sociétés pourraient exiger un rééquilibrage. En ce sens, la post-démocratie n’est pas inéluctable.

Les forces économiques tenteront de protéger leurs positions et leur pouvoir, mais, comme le montre Vincent Tibérj, l’attachement à la justice sociale et à la redistribution est très fort en France, y compris à l’extrême droite. Sous la pression, les élites pourraient donc être contraintes de céder.