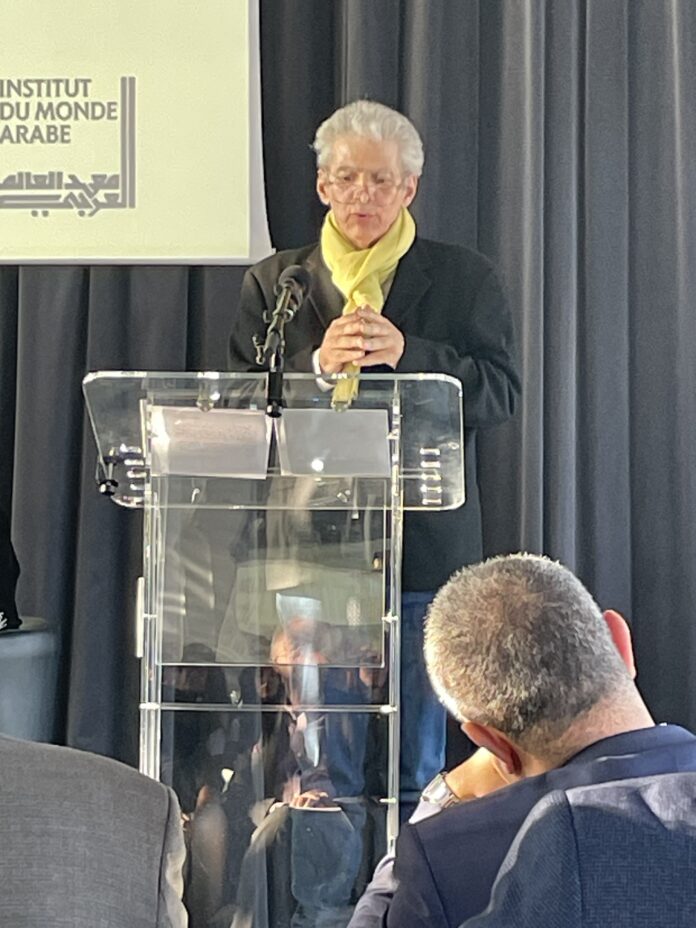

Mondafrique publie, avec son accord, l’intervention de l’écrivain et dramaturge algérien Mohamed Kacimi, lors des rencontres culturelles organisées à l’Institut du Monde Arabe par le Qatar et consacrées au dialogue interculturel entre le Monde arabe et l’Europe

La première fois que la France croise la figure de l’Arabe, c’est sur un champ de bataille : Poitiers, en 732. Charles Martel affronte les troupes d’ʿAbd al-Raḥmān al-Ghāfiqī. Le chef arabe meurt, l’armée se retire. L’événement, mineur dans l’histoire des conquêtes omeyyades, prendra avec le temps des proportions mythiques. Au Moyen Âge, il devient la gloire des ancêtres de Charlemagne ; au XIXᵉ siècle, il est surnommé « le marteau des infidèles ». Michelet et l’école républicaine y voient l’acte fondateur d’une Europe sauvée du « péril musulman ». Poitiers entre dans la mémoire française comme une frontière symbolique : celle qui sépare l’Occident chrétien du monde arabe. Une légende plus forte que la réalité.

Mais dès les siècles suivants, les échanges intellectuels et artistiques démentent cette opposition. À la Renaissance, l’Europe entretient une relation ambivalente avec l’islam : crainte de l’Empire ottoman, fascination d’al-Andalus. Par les routes de Tolède, Séville ou Grenade, l’Occident redécouvre Aristote, Avicenne, Averroès. Les sciences arabes irriguent l’humanisme : médecine, astronomie, mathématiques, philosophie. L’art gothique lui-même emprunte ses arcs et ses arabesques à l’architecture islamique. À l’heure où l’Europe se définit contre l’islam, elle s’en nourrit plus qu’elle ne l’avoue.

Au XVIIIᵉ siècle, le regard se déplace : l’islam devient un miroir critique. Voltaire, dans Mahomet ou le fanatisme, dénonce la figure du Prophète pour mieux attaquer l’intolérance chrétienne. Diderot, dans L’Encyclopédie, reconnaît à la civilisation arabe le mérite d’avoir transmis les savoirs de l’Antiquité. L’Orient devient pour les Lumières un espace mental, un territoire où penser la tolérance, la raison, la liberté. L’« Arabe » n’est pas encore un ennemi : il est l’autre par lequel l’Europe s’interroge sur elle-même.

Tout bascule avec l’expédition d’Égypte. Lorsque Bonaparte débarque à Alexandrie en 1798, il inaugure une ère nouvelle : celle de la domination coloniale sous couvert de curiosité scientifique. Derrière la Description de l’Égypte et la naissance de l’égyptologie se profile déjà une entreprise d’asservissement. En 1830, la conquête de l’Algérie parachève le basculement : la France n’observe plus l’Orient, elle le conquiert. Abd el-Kader est vaincu, l’Algérie annexée, les habitants soumis au Code de l’indigénat. Dans le même temps, l’Europe se fabrique un Orient de papier et de toiles : Delacroix, Ingres, Gérôme en fixent les couleurs ; Chateaubriand, Flaubert ou Lamartine en dessinent les mirages. Réalité coloniale d’un côté, rêve orientaliste de l’autre : la domination se pare des séductions de l’imaginaire.

Mais à ce fantasme s’ajoute un discours prétendument savant. En 1883, Ernest Renan prononce à la Sorbonne sa célèbre conférence L’islamisme et la science, où il décrit l’islam comme « stérile » et « incompatible avec la raison ». L’idéologie coloniale trouve là son alibi intellectuel : la France aurait pour mission de « civiliser » ceux qu’elle juge incapables de progrès. Cette condescendance se prolongera longtemps. Même Malraux, en 1934, débarquant au Caire, écrit dans Les Antimémoires : « J’ai découvert l’Orient, pareil à un Arabe juché sur son âne, bercé par l’invincible sommeil de l’islam. » Phrase terrible, symptôme d’un aveuglement généralisé.

Heureusement, d’autres voix françaises ont perçu l’Orient autrement. Barrès, pèlerin de Grenade et de Damas, célèbre la grandeur de l’Espagne arabe. Segalen, refusant l’exotisme de pacotille, fait de l’altérité une valeur poétique et spirituelle. Aragon, dans Le Fou d’Elsa, ressuscite l’Andalousie perdue et inscrit la poésie arabe médiévale dans un horizon universel. Camus, dans Misère de la Kabylie, affronte sans fard la réalité des colonisés. Et plus tard, Jean Genet, dans Le Captif amoureux, prend fait et cause pour la cause palestinienne avec une empathie radicale. Ces écrivains n’ont pas rêvé l’Orient, ils l’ont regardé, et parfois partagé.

Le XXᵉ siècle fut celui des révoltes et des indépendances. La France réprime au Maroc, en Syrie, en Algérie, mais les soldats arabes combattent aussi pour elle, dans les tranchées de 14-18 et dans la Résistance. Après 1945, l’empire s’effondre : Maroc et Tunisie en 1956, Algérie en 1962. L’indépendance ne clôt pas l’histoire, elle la prolonge sous d’autres formes : celles de l’exil et de l’immigration. Les travailleurs venus du Maghreb participent à la reconstruction du pays, fondent des familles, inscrivent durablement la langue arabe et l’islam dans le paysage français. Ce n’est plus la France qui va en Orient, c’est l’Orient qui habite la France.

Et nous voici au XXIᵉ siècle.

Les blessures coloniales n’ont pas cicatrisé. L’islam, deuxième religion du pays, demeure au centre des peurs et des fantasmes. Pourtant, jamais la culture arabe n’a été aussi présente dans la création française.

Dans les arts visuels, Baya, Kader Attia ou Adel Abdessemed interrogent la mémoire coloniale, la cicatrice et la réparation.

Au cinéma, après Lakhdar Hamina, Rachid Bouchareb ou Abdellatif Kechiche, une génération féminine s’impose : Houda Benyamina (Divines), Mounia Meddour (Papicha), Sofia Djama (Les Bienheureux), Kaouther Ben Hania, Lion d’argent à Venise en 2024 pour The Voice of Hind Rajab.

Dans la musique, du raï de Khaled et Rachid Taha au rap de Médine, IAM, Soolking ou Lyna Mahyem, les rythmes venus d’Oran, d’Alger, de Casablanca et de Marseille dessinent la bande-son d’une France métissée.

Dans la littérature, enfin, la langue française accueille Kateb Yacine, Assia Djebar, Driss Chraïbi et aujourd’hui , Kaouther Adimi, Alice Zeniter, Nina Bouraoui : autant d’écrivains qui prouvent que l’héritage arabe n’est pas périphérique mais constitutif de notre modernité.

Et pourtant, la méfiance persiste. Selon l’INED et l’INSEE, l’arabe est aujourd’hui la deuxième langue parlée dans les foyers de France. Mais à l’école, elle reste marginale. Langue du foyer, de la nostalgie, de la mémoire, elle vit dans l’intime mais n’existe pas dans la République.Tolérée, jamais reconnue.

Les institutions la regardent comme une étrangère suspecte — une langue qui dérangerait l’ordre symbolique, comme si chaque mot portait la menace d’un autre monde.

Pire : elle fait peur. Peur de quoi, au juste ? Mystère national.

Certains ont trouvé la formule magique : apprendre l’arabe, ce serait islamiser l’école (Luc Ferry) ; pire encore, fracturer la France (Éric Ciotti).

À ce stade, ce n’est plus de la politique, c’est de la prestidigitation : il suffirait d’un cours d’arabe pour faire vaciller la République.

Alors, selon la même logique, un cours de chinois annoncerait l’invasion économique du pays, et une initiation au russe préparerait les frappes de drones au‑dessus de la tour Eiffel.

La France, qui a su imposer sa langue au monde — souvent par le feu et par l’épée —, redoute aujourd’hui d’en accueillir une autre dans ses propres murs.

Ainsi, cette communauté arabe et musulmane, désormais enracinée dans la nation, se retrouve malgré elle érigée en repoussoir.

À chaque crise, on la brandit comme une explication commode, le bouc émissaire, selon René Girard, celui sur qui la société projette ses peurs, ses tensions, ses fautes collectives pour mieux se purifier.

Symptôme de tous les maux : insécurité, perte d’identité, menace religieuse, fantasme du « grand remplacement ».

Et pendant que ses enfants écrivent, filment, soignent, enseignent, inventent, créent — on continue de les soupçonner d’appartenir à un ailleurs qu’ils n’ont jamais connu.

Ce glissement, savamment entretenu, alimente les pulsions politiques les plus sombres.

Le Rassemblement national, aux portes du pouvoir, s’en empare, promettant à la France un âge d’or sans étrangers, sans islam, sans métissage — un pays de cocagne purifié de son propre reflet.

C’est le vieux rêve de Poitiers qui ressurgit : la peur de l’autre travestie en défense de soi.

Mais le racisme, autrefois réflexe honteux du pauvre piétinant plus misérable que lui, est devenu aujourd’hui un marqueur d’appartenance, une fierté.

Il ne se cantonne plus aux marges démunies : il traverse la société française de haut en bas, à la verticale.

On le porte désormais à la boutonnière comme une décoration, une légion d’honneur.

Et les chaînes d’information en continu l’instillent haut et fort, nuit et jour, dans les veines de la société française.

Haïr l’autre, vouloir sa mort ou son effacement : ce n’est plus considéré comme un délit, mais présenté — nous dit‑on — comme un acte de légitime défense, l’expression naturelle de l’instinct de survie.

Et pourtant, c’est peut‑être cette part arabe de la France qui lui offre encore une chance de se réinventer.

Une chance de redevenir un pays d’invention et non de fermeture.

Car ce que cette culture révèle, avec ses blessures et ses fulgurances, c’est que la France n’est pas une citadelle mais une traversée.

Une langue qui s’invente au croisement des mondes, une mémoire qui refuse l’amnésie, un pays qui ne cesse de naître à lui‑même dans le regard de ceux qu’il appelle encore « les autres ».

Du fracas de Poitiers à la poussière de Gaza, de la Description de l’Égypte aux cités de banlieue, plus d’un millénaire d’histoire raconte la même obsession : assigner l’autre au rôle de menace existentielle.

Et tant que ce récit perdurera, c’est l’Europe elle‑même qui restera prisonnière de sa peur.

L’Europe s’est construite sur ce face‑à‑face : l’Orient comme son miroir inversé, son double nécessaire, son ombre portée.

Chaque conquête, chaque expédition, chaque livre, chaque tableau n’aura fait qu’affiner cette image, la polir jusqu’à la croyance.

Et aujourd’hui encore, ce mythe continue d’agir.

Sous d’autres formes, dans d’autres langages, il persiste — dans les discours politiques, les débats télévisés, les lois de suspicion et les peurs recyclées.

Ce qui se joue désormais n’est plus la conquête d’un territoire, mais celle du récit.

Car c’est lui, le vrai champ de bataille : la manière dont la France se raconte à elle‑même son rapport à l’arabe, à l’islam, à l’immigré.

Une France qui aime le couscous, le raï, le rap, mais redoute la langue qui les a portés.

Une France qui célèbre les artistes issus des marges tout en maintenant leurs mots en marge.

Une France qui voudrait que l’arabe reste un accent, pas une langue ; une couleur, pas une pensée.

Et c’est peut‑être là que réside le cœur du malentendu : cette culture arabe née ici, dans les failles de la République, est à la fois française et refusée.

Elle dit ce que la nation ne veut pas voir d’elle‑même : son hétérogénéité, sa mémoire coloniale, son inachèvement.

Elle est le témoin d’un refoulé collectif.

C’est pour cela qu’on la transforme en menace, qu’on l’accuse de tout ce qui échappe — le chômage, la violence, la perte de sens.

Ainsi, la communauté arabe et musulmane devient l’écran sur lequel se projettent les angoisses du pays.

Et pendant que le Rassemblement national qui pourrait reprendre à son compte le surnom de Martel « Marteau des infidèles « promet, alors qu’il est aux portes du pouvoir, la pureté retrouvée, les foules applaudissent l’idée d’un retour impossible : une France sans mélange, sans ombre, sans mémoire.

Mais il est trop tard.

L’arabe n’est plus à la frontière : il est dans la bouche, dans la phrase, dans la musique, dans la syntaxe même du pays.

Il est devenu une respiration du français.

Effacer cette présence serait mutiler la langue commune.

Refuser cet héritage, c’est se condamner à parler une langue amputée, un imaginaire atrophié.

Ce n’est plus l’Orient qui attend d’être compris, c’est l’Occident qui doit enfin se déchiffrer.

Car au fond, ce n’est ni l’islam ni l’Arabe qui menacent la France.

C’est la France, lorsqu’elle renie ce qui l’a enrichie, ce qui l’a aidée à se libérer et à se rebâtir.

Une nation ne meurt pas de ce qui la féconde, mais de ce dont elle s’ampute.

Mohamed Kacimi, écrivain et dramaturge, est notamment l’auteur, avec Chantal Dagron, de Arabes, vous avez dit Arabes ? — une anthologie des regards d’auteurs européens sur le monde arabe, d’Eschyle à de Gaulle (Balland, 1990). Il a également publié La Confession d’Abraham (Gallimard, 2000) et L’Orient après l’amour (Actes Sud, 2008).

Sa dernière publication est la traduction de Palestine en éclats, anthologie de la poésie féminine palestinienne de Nida Younis (Al Manar, 2025).