À l’heure où le Liban célèbre l’anniversaire de son indépendance, chaque citoyen libanais veut croire à un apaisement. Sauf que que la diplomatie s’enlise et qu’une conflagration massive reste possible, portée par l’impatience croissante de Washington et d’Israël face à l’impuissance des forces sécuritaires libanaises.

La politique au Liban ressemble parfois à une histoire inachevée, où les espoirs d’indépendance et de souveraineté se heurtent sans cesse à la réalité du terrain et à l’inquiétude des diplomates étrangers. Cette année, le 82ᵉ anniversaire de l’indépendance, célébré dans le Sud, s’est voulu porteur d’espoir. Le président Joseph Aoun y a présenté un plan en cinq points, présenté comme une base pour reconstruire l’autorité de l’État. Mais derrière les mots forts du discours, on sent bien que la situation reste grave, à un moment où tout semble pouvoir basculer à tout instant.

Le discours d’Aoun irréprochable

Le discours du président Aoun qui veut rétablir le contrôle de l’État sur toutes les armes et privilégier la souveraineté national sur tout lien extérieur est irréprochable. Son plan, détaillé, mise sur la reprise des zones occupées au Sud, le monopole de la force à la seule armée libanaise et la volonté de négocier une paix durable sous supervision internationale. Ce volontarisme politique si attendu sonne comme une promesse de paix et de retour à l’ordre républicain.

Mais au Proche-Orient, il faut souvent lire entre les lignes. L’influence du Hezbollah, ce parti devenu un État dans l’État ou pire l’arbitre ultime de la politique libanaise, parasite la fermeté du président. La négociation est affichée comme un objectif, mais le désarmement du Hezbollah reste un vœu pieux. La main tendue vers la paix n’a pas trouvé preneur, ni du côté du Hezbollah ni de l’Iran, dont les intérêts se nourrissent plus du chaos que de la stabilité.

Washington à bout de patience

Là s’ouvre un deuxième acte, celui de l’impatience américaine. Selon plusieurs sources au sein du département d’État, la tolérance des États-Unis diminue rapidement. Des responsables comme le sénateur Lindsey Graham et Joni Ernst appellent clairement à profiter de cette période pour affaiblir le Hezbollah. Ce n’est plus une menace voilée : après la visite du pape, plusieurs responsables américains préviennent que les frappes israéliennes pourraient fortement augmenter. Le Premier ministre Nawaf Salam continue d’affirmer vouloir dialoguer avec Israël, mais le pays semble désormais assiégé sur le plan diplomatique. Les États-Unis, la France, les pays du Golfe appellent à la désescalade, mais la réalité sur le terrain laisse entendre qu’un compte à rebours est lancé. Pendant ce temps, le Hezbollah renforce ses arsenaux, notamment en drones, sous le regard impuissant de l’État libanais.

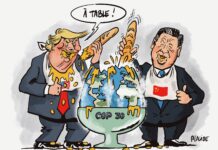

La situation au Liban prend aujourd’hui des airs de tragédie : jamais la paix au Moyen-Orient n’a semblé aussi proche. Jared Kushner aurait réussi à réunir Américains, Qataris, Saoudiens, Émiratis, et même certains Palestiniens autour d’un nouveau cadre des Accords d’Abraham. Un accord sur deux États paraît enfin possible.

Le Liban, lui, se voit proposer pour la première fois depuis des décennies un soutien sans limite à son armée, des programmes de reconstruction, des solutions à la crise bancaire et des aides pour lutter contre la corruption. Il ne manque, pense-t-on, qu’une volonté de dialoguer franchement avec Israël.

Les obstacles à la Paix

Mais l’Histoire au Liban ne se répète pas vraiment : elle bégaie, douloureusement. Deux minorités, chacune à un extrême, bloquent toute avancée. L’Iran refuse tout accord qui pourrait lui faire perdre son influence. De l’autre côté, l’extrême droite israélienne paralyse Netanyahou et bloque toute concession. Le président libanais et son Premier ministre apparaissent impuissants, dépassés par une situation qui leur échappe.

Le président Aoun, dans son discours, insiste sur la nécessité de « construire un État, pas un mini-État ». Son avertissement contre toute exclusion communautaire – en visant clairement la communauté chiite et le Hezbollah – ne peut que s’interpréter que comme une volonté de calmer la frange chiite extrémiste. L’économie, officiellement en léger redressement, reste fragile et dépendante du FMI (Fonds Monétaire International)

Le Premier ministre Salam appelle à un dialogue direct avec Israël sous médiation américaine. Mais sa proposition ne reçoit aucun écho dans la population alors que les frappes israéliennes s’intensifient. On ne peut pas jouer à la fois de la carotte et du baton

Désescalade vs escalade

Dans ce contexte, l’ambassadeur d’Égypte et la diplomatie française appellent à la désescalade et au respect de la souveraineté libanaise. Mais, en coulisse, tout le monde s’attend à une escalade. Israël menace de frapper, les États-Unis s’impatientent, tandis que le Hezbollah continue de s’armer.

Le paradoxe est frappant : la région connaît une dynamique de paix, avec des rapprochements entre l’Arabie saoudite et Israël, ou l’ouverture diplomatique de la Syrie. Mais le Liban reste piégé dans une crise profonde. Même chez les chiites, certains voudraient la paix, mais ils sont pris en otage par les intérêts iraniens.

Au Liban, tout est contradiction : on parle de paix mais elle n’aboutit jamais ; la souveraineté est proclamée mais sans réalité concrète ; l’État veut se reconstruire mais sans les moyens d’y arriver. Le président semble lucide, mais impuissant, pris entre la rhétorique internationale et la dureté du terrain.

La visite prochaine du pape Léon XIV, qui aurait pu être un moment d’apaisement, risque d’être éclipsée par la montée des tensions. France, Europe, ONU plaident pour un Liban pacifié, mais tant que l’État n’aura pas le contrôle de ses frontières et de ses armes, l’indépendance reste une illusion.

Ce qui menace le Liban aujourd’hui, ce n’est pas seulement la puissance des armes, ni la lassitude de ses alliés, mais l’incapacité de ses dirigeants à transformer les crises en opportunités. L’histoire se répète, mais elle ne pardonne plus. On entend partout que la paix est un objectif sérieux, mais chacun se prépare à la guerre. C’est sans doute la leçon la plus amère de cette indépendance : un pays qui, à force de résister à l’Histoire, risque de disparaître.