Sous les promesses russes de souveraineté et d’abondance, le Mali s’enfonce dans la peur, la faim et le mensonge d’État.

Mohamed AG Ahmedou journaliste et acteur de la société civile malienne

En 2021, la junte malienne, portée par le colonel Assimi Goïta, signait un accord stratégique avec la Russie. À Bamako, l’ambassadeur russe au Mali promettait un tournant décisif : “la sécurité va revenir, bientot les maliens sentiront qu’il y aura une accalmie progressive ”.

Quatre ans plus tard, les Maliens n’ont vu ni blé, ni carburant, ni électricité.

Les fameuses 200 000 tonnes de produits pétroliers par jour destinées à “soutenir l’agriculture”, les centrales nucléaires clés en main, ou les panneaux solaires au lithium sont restés des slogans creux.

« Le blé promis par Moscou n’est jamais arrivé, témoigne un ancien cadre du ministère de l’Énergie en exil. Ce que nous avons reçu à la place, ce sont des villages brûlés et des civils décapités. »

Loin d’avoir restauré la souveraineté, le partenariat avec Moscou a plongé le pays dans une dépendance militaire et un effondrement économique.

Le grand effondrement : Bamako paralysée, le pays asphyxié:

Depuis 2024, la capitale vit sous un blocus invisible.

Les stations-service sont à sec, les transports à l’arrêt, et les coupures d’électricité se multiplient.

Le litre d’essence, vendu 1 850 francs CFA (moins de 1,40 €) en 2023, dépasse désormais 2 000 francs CFA (plus de 3 €) à Bamako tandis qu’il est un luxe à trouver.

Dans les autres villes du Sud, il atteint 6 500 francs CFA (près de 10 €), quand on en trouve encore.

Conséquence immédiate : les écoles et universités ont été suspendues pour deux semaines. Le gouvernement invoque “une situation exceptionnelle liée à l’approvisionnement en carburant”.

La paralysie sociale gagne tous les métiers: Les boucheries ferment, faute de carburant pour acheter la viande chez les grossistes à l’abattoir.

Les soudeurs et tailleurs ne peuvent plus travailler, privés d’énergie et de clients.

Les marchés populaires se vident lentement, et le désespoir monte.

« Même pour un kilo de sucre, il faut se battre », confie Hawa Traoré, vendeuse à Missira.

« On nous disait que la Russie allait nous sauver. Aujourd’hui, on ne survit plus. »

Le sac de riz de 50 kg dépasse désormais 50 000 francs CFA (près de 80 €), contre 24 000 à 32 500 avant la crise.

Quant au sucre, il est devenu un produit de luxe depuis l’incendie, en août 2024, des deux principales usines nationales, Sukala et Dougabougou Seribala, par les combattants du JNIM.

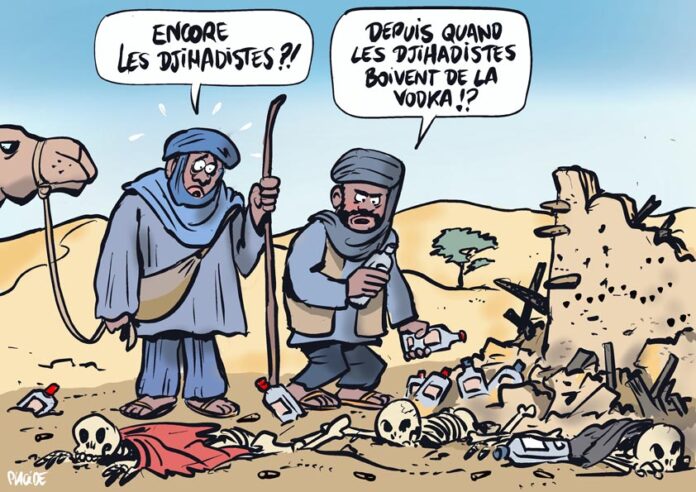

Les blocus djihadistes : un État sous siège

Pendant que la population s’enfonce dans la faim et la peur, les groupes affiliés au JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin) gagnent du terrain.

Sous le commandement d’Amadou Koufa, de Bina Diarra et de Mahmoud Barry alias Abou Yehiya, ils contrôlent désormais plusieurs axes reliant Bamako à Ségou, Mopti et Tombouctou.

Les routes sont minées, infiltrées ou fermées, les convois attaqués, les villages brûlés.

Les zones rurales sont abandonnées à elles-mêmes.

« Bamako est aujourd’hui encerclée, analyse un expert en questions sécuritaires et humanitaires en poste à Dakar. La junte vit dans le déni complet. On redoute un scénario à la Kaboul. »

Les services de renseignement américains et suédois ont déjà demandé à leurs ressortissants de quitter immédiatement, le Mali par voie aérienne uniquement. Ce qui est plus que jamais alarmant en ce qui concerne l’installation imminente d’un chaos jihadistes au Mali.

De la Syrie à l’Afghanistan : la spirale malienne

Le Mali n’est pas la Syrie, mais la comparaison avec Kaboul 2021 s’impose.

Un pouvoir coupé de son peuple, assiégé, protégé par des forces étrangères, et en perte totale de contrôle.

« En Syrie, certains rebelles avaient rompu avec l’islamisme avant leur insurrection.

Au Mali, l’État s’est livré à une puissance étrangère sans stratégie nationale.

Le modèle ici, c’est l’Afghanistan », souligne un chercheur sahélien depuis Dakar.

Pendant que les colonels célèbrent de supposées “victoires” à la télévision, les drones russes et turcs pilonnent indistinctement villages nomades, civils et zones agricoles.

Des massacres dissimulés

De Kidal (7 novembre 2023) à Amasrakad (mars 2024), de Zouéra (8 juillet 2025) à Émimalane (24 octobre 2025), les bilans humains sont insoutenables : des femmes, des enfants, des vieillards massacrés.

Le régime parle de “neutralisation de terroristes”.

Les témoins, eux, parlent de massacres ethniques ciblés.

« Ces récits fabriquent un ennemi intérieur pour masquer la faillite militaire du régime », explique un ancien diplomate malien qui requiert l’anonymat.

Dans les régions du Nord, les mercenaires de Wagner, désormais rebaptisés Africa Corps, agissent sans contrôle. Des villages comme Lougui, Ersane ou les alentours de Diabali ont été effacés de la carte.

Bamako au bord de l’effondrement:

Voici en somme ce que l’on sait des chiffres d’un désastre:

1) Carburant introuvable : plus de 80 % des stations-service fermées. Électricité rationnée jusqu’à 18 heures de coupure par jour.

2) Inflation record : +130 % sur le riz, +200 % sur le sucre. Écoles fermées : deux semaines de suspension nationale pour “crise énergétique”.

3) Fuite des capitaux : le secteur privé en exode vers Dakar et Abidjan.

4) Les ambassades sont réduites où les diplomates sont rappelés ou évacués temporairement.

Bamako suffoque. Les Maliens cherchent du carburant, du pain et un peu d’espoir. Les routes sont coupées, les écoles fermées, les voix libres muselées. Mais dans cette obscurité, des consciences s’éveillent.

La dissidence, la vérité et la mémoire.