Directeur de recherche au Centre d’études et de recherche des relations internationales de la Fondation nationale des sciences politiques, Luis Martinez est un fin connaisseur de l’Afrique du Nord. Auteur de nombreux ouvrages, notamment sur l’Algérie, il publie cet automne, aux Presses de Sciences Po Paris « L’Afrique du Nord après les révoltes arabes ».

Un entretien avec Wicem Souissi

Mondafrique. A bien des égards la situation tunisienne relève de l’inédit. Seul rescapé, comme on dit, des Printemps arabes, la Tunisie en est déjà, cas unique, à ses deuxièmes élections libres, législatives et présidentielle, depuis les indépendances. L’inédit prend même de l’ampleur ces jours-ci avec un candidat quasi-muet, Kaïs Saïed, et un autre réduit au silence dans la prison de Mornaguia. Quel regard portez-vous sur cet état de fait ?

Luis Martinez. Un regard plus large. Les difficultés à gérer le post-autoritarisme sont prévisibles, elles ne constituent pas une surprise. Dans les faits, on s’attendait que de tels changements produisent des dysfonctionnements de l’Etat, des expressions plurielles, autant de choses auxquelles on n’était pas habitués car le parti unique canalisait tout auparavant.

Ce qui interroge, c’est le non-renouvellement des élites politiques. Dès 2011, le départ de Ben Ali, une gestion rentière de ses opposants s’est imposée. Avec son pendant, l’absence d’une jeunesse, non pas générationnelle, mais politique qui estime que tout ça : les Ghannouchi (président du parti islamiste Ennahdha), Marzouki (ex-président provisoire, 2011-2014), Essebsi (président élu décédé 2014-2019) c’est l’ancien temps, et propose une vision pédagogique de la Tunisie nouvelle. C’est ce que ces élections expriment cette année, mais demeure la difficulté de vaincre les rentiers de l’opposition à Ben Ali.

Le second point important est que personne ne propose de nouveau modèle économique et sociétal. D’où un sentiment de vide idéologique et intellectuel, et le fait qu’on se consacre plutôt à la routine de la gestion du pouvoir.

Mondafrique Comment l’Europe voit-elle cela, dans ses relations politiques, économiques, notamment migratoires ?

L.M Il y a plusieurs niveaux de lecture. L’Union européenne observe le cadre de compétitivité et de transparence pour délivrer ensuite un satisfecit critique. A cet égard, depuis la chute de Ben Ali, il n’y a pas de déception. Mais, aujourd’hui, des interrogations se font jour, on a du mal à comprendre une situation complexe, avec son côté routinier qui est tout sauf banal : verra-t-on un président élu en prison ou un autre qui, libre de ses mouvements, n’aura pratiquement pas fait campagne ?

Les interrogations européennes portent aussi sur l’absence de réponse cohérente et pertinente aux difficultés économiques, ce qui rend la contestation probable et pérenne, d’où la difficulté de voir la Tunisie comme un pays qui stabilise sa jeunesse en son sein, plutôt que de laisser les jeunes s’expatrier en zones de conflit, comme on l’a vu avec l’exportation de djihadistes.

Pour autant, on se félicite des espaces de liberté et, malgré les forts taux d’abstention aux élections, d’une réelle mobilisation citoyenne qui augurent d’un bel avenir. Toutefois, quelle légitimité aura le vainqueur de la présidentielle, qu’il soit en prison ou que son concurrent gagne dans de telles conditions d’emprisonnement ? C’est dramatique.

Mondafrique. En Afrique du Nord, quid des perceptions de la Tunisie par ses voisins les plus immédiats ?

L.M.En Libye, la situation tunisienne ne retient pas l’attention car les élites sont prises entre plusieurs étaux, émirati, turc,… De plus, leur situation interne propre, avec 800 à 900 000 déplacés dans la précarité, les amène à espérer juste des accords de paix. En 2014, avec les élections libyennes, les Libyens ont observé la Tunisie avec intérêt, pour en apprendre quelque chose de bénéfique. Ils n’en ont plus le temps aujourd’hui.

Le Maroc, lui, est en rivalité saine avec la Tunisie au regard des relations avec l’Union européenne. Les premiers temps, après Ben Ali, la Tunisie avait ravi cette place de « bon élève ». A présent, le Maroc, avec ses réformes institutionnelles, vend à l’Europe un autre modèle, sans heurts ni violences, qui dépend, cas unique, avec Mohamed VI, d’un monarque de par son ancienneté et son caractère exceptionnel. Cela n’empêche pas que ce pays soit rappelé à l’ordre lors des contestations internes de ce modèle. Mais le Maroc prend une position qui se veut d’avant-garde, un pôle de stabilité reconnaissable.

Mondafrique La Tunisie, depuis la signature d’un traité d’amitié et de concorde en 1983 avec l’Algérie et la garantie réciproque que chaque pays prémunit l’autre contre des actions subversives depuis son territoire, vit pratiquement sous parapluie algérien. Raison sans doute pour laquelle les Tunisiens parlent d’ailleurs très peu du vide institutionnel algérien, qui n’a point de conséquences ?

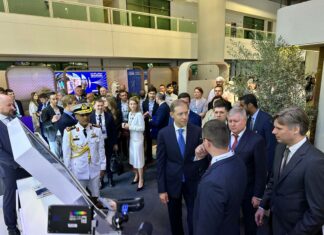

L.M.Là, il y a deux niveaux de lecture. Le premier, comme je l’ai constaté hier encore dans une réunion de l’OTAN à Bruxelles avec un intervenant militaire algérien de haut rang soulignant l’excellence des rapports sécuritaire tuniso-algériens , c’est que l’institution militaire algérienne est la même quel que soit la situation politique, et continue à œuvrer dans le dialogue en Méditerranée. Au demeurant, au contraire de la police, de la gendarmerie et des services de renseignement, l’armée n’est pas dans la rue en Algérie. Le vide institutionnel ne l’impacte pas dans la sécurité et l’expérience partagées avec ses voisins.

Le second niveau de lecture est que la destitution de Bouteflika a ouvert des brèches où se sont engouffrées les contestations, avec une détermination de part et d’autre. L’armée entend boucler son scénario présidentiel coûte que coûte tandis que l’opposition entend perturber ce scénario afin de maximiser ses chances, mais cette dernière souffre d’une inexpérience dans la gestion de la négociation, ce que l’armée a beau jeu de pointer pour refuser une contestation sans leader et sans coordination. D’ailleurs, les Russes et le Européens sont effrayés à l’idée d’un basculement dans l’aventure, l’inconnu.

Mondafrique. Premier partenaire de la Tunisie, la France gouvernementale est silencieuse. Son ambassadeur à Tunis, Olivier Poivre d’Arvor, connu pour ses interventions médiatiques continues, est en mineur les basses. A la différence de son prédécesseur François Hollande, qui est intervenu à plusieurs reprises, Emmanuel Macron ne s’est pas exprimé depuis son oraison funèbre nuancée de Béji Caïd Essebsi au palais de Carthage. Que pensent les gouvernants français de la Tunisie ?

L.M La France a une vision continentale, qui regarde surtout l’Afrique subsaharienne. C’est aussi une posture. Elle observe que partout, même en pleine guerre en Libye, les espaces publics se libèrent. S’agissant de l’Afrique du Nord, c’est la France qui porte sa voix au sein de l’Union européenne. Les gouvernants français, dans ces conditions, portent une très grande attention au moindre propos en raison du risque, réel comme on l’a vu en Algérie, d’instrumentalisation de ses positions.

De plus, les partis émergents en Tunisie notamment ne sont pas réputés proches de la France, comme ce fut le cas avec Ennahdha en 2011, plutôt un adversaire sous Ben Ali. Aujourd’hui, les deux candidats à la présidence, un professeur de droit iconoclaste et un homme de médias et de marketing en prison, ne lui donnent pas une vision claire. La quasi disparition d’anciens partenaires politiques de la scène politique accroît ce manque de visibilté.

Propos recueillis par Wicem SOUISSI

———-

« L’Afrique du Nord après les révoltes arabes », un livre de Luis Martinez

Surpris par l’irruption des « révoltes arabes », les régimes autoritaires d’Afrique du Nord ont, pour la plupart, fait preuve d’une certaine robustesse. Pour combien de temps encore ? Fin connaisseur de la région, Luis Martinez, qui est également responsable scientifique d’un projet européen sur l’extrémisme violent dans cette région et au Sahel, fait le point sur la situation de pays tels que l’Algérie, le Maroc, la Libye et la Tunisie.

L’auteur montre qu’en s’arcboutant aux deux fonctions héritées du pouvoir colonial, maintien de l’ordre et extraction des ressources naturelles, ces États ont omis de placer l’intérêt général au cœur de leur action. Incapables de se départir d’une obsession sécuritaire – partagée par la communauté internationale –, les yeux braqués sur la bande sahélo-saharienne, nouvel épicentre du jihadisme, leurs gouvernants paraissent ignorer le véritable défi qui se pose à eux : répondre à la colère d’une jeunesse nombreuse et au chômage, et gagner la loyauté d’un peuple qui paie le prix de la corruption, de modèles erronés de développement économique et d’une absence d’État-providence.