L’affaire Landry Nguema Ngokpélé illustre la manière dont les journalistes centrafricains peuvent être persécutés par le régime en place lorsqu’un article leur déplaît.

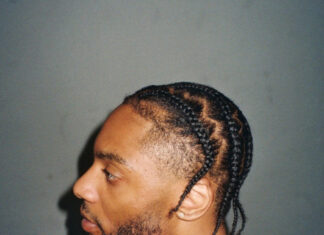

Landry Nguema Ngokpélé, directeur de publication du journal Le Quotidien de Bangui, a été arrêté le 8 mai 2025 pour avoir publié un article mentionnant la présence présumée de l’ancien président François Bozizé sur le territoire national, Landry Nguema Ngokpélé a été accusé « d’incitation à la haine contre le gouvernement » et « diffusion des informations tendant à causer des troubles à l’ordre public » –, puis placé sous mandat de dépôt le 19 mai dernier pour « complicité de rébellion » et « diffusion des informations tendant à causer des troubles à l’ordre public ». Malgré la requalification des charges en délit de presse en juillet — une infraction qui, selon la loi, ne justifie pas une détention — Landry Nguema Ngokpélé est resté incarcéré jusqu’au 11 août. Trois mois de privation de liberté pour avoir exercé son métier : informer.

Une répression systémique

Ce cas n’est pas isolé. Il s’inscrit dans une tendance de répression croissante contre les voix indépendantes. En février 2025, un journaliste de Radio Ndéké Luka a échappé de peu à une arrestation pour avoir enquêté sur la vie privée de figures religieuses influentes, dont Évariste Ngamana, ancien prêtre catholique devenu vice-président de l’Assemblée nationale. Le 31 juillet 2024, le ministre de la Sécurité publique, Michel Nicaise Nassin, a agressé physiquement le journaliste Jefferson Cyrille Yapendé et son cameraman Jospin Bissi, alors qu’ils réalisaient un reportage pour France 24 sur la levée de l’embargo sur les armes. Interpellés, frappés, puis jetés dans les geôles de l’Office central de lutte anti-drogue (OCLAD), ils n’ont été libérés que plusieurs heures plus tard, sans explication.

Une loi liberticide

La nouvelle loi sur la presse, adoptée en mai 2025, suscite une vive inquiétude parmi les professionnels de l’information. Sous couvert de sécurité nationale, elle permet au pouvoir de criminaliser l’expression journalistique. Elle introduit des sanctions pénales lourdes, une responsabilité collective des rédactions, et autorise la fermeture de médias pour une seule infraction. Selon Reporters sans frontières, la Centrafrique reste un « enfer pour les journalistes ». Les menaces, les arrestations arbitraires et les agressions physiques sont monnaie courante, malgré les discours officiels vantant une liberté de la presse prétendument garantie. Face à cette dérive autoritaire, l’Union des journalistes centrafricains (UJCA) a dénoncé une « justice politique » et une tentative de museler la presse. Le 3 mai dernier, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, les journalistes avaient boycotté les célébrations en signe de protestation.