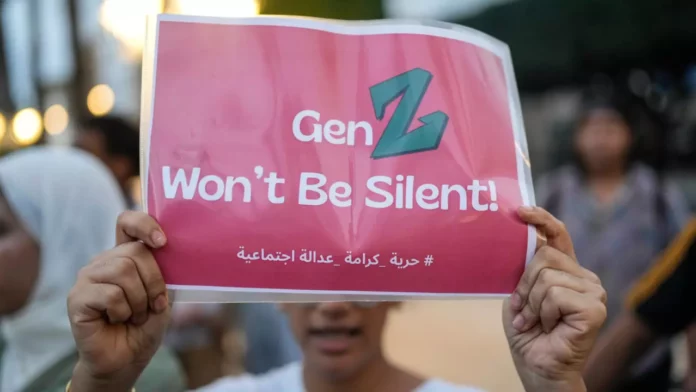

Les développements récemment survenus dans la rue marocaine, entre la fin septembre et le début octobre 2025, mettent en lumière une dynamique au sein de laquelle un mouvement pacifique porté par la jeunesse — notamment la « Génération Z » — se voit progressivement investi par des forces politiques liées à la mouvance islamiste. Pour comprendre notamment les ressorts des deux principales formations de ce courant politique influent , le PJD et la Jamaâ Al-Adl wal-Ihsane, il convient de remonter aux événements géopolitiques ayant précédé le mouvement de protestation auquel on assiste ces jours ci.

Mohamed El Abbouch, président de l’Alliance panafricaine pour la citoyenneté

Notre video Maroc, la colère gronde

Les manifestations du 27 septembre, menées majoritairement par de jeunes marocains, ont exprimé des revendications sociales, éducatives et sanitaires légitimes. Toutefois, ces mobilisations ont rapidement été confrontées à des tentatives de récupération politique qui en ont altéré la dynamique initiale.

Le Parti de la justice et du développement (PJD), vitrine politique traditionnelle de l’islam politique au Maroc, s’est très tôt distingué par une posture opportuniste. Dans un communiqué publié le 28 septembre, il imputait à l’exécutif l’entière responsabilité de la dégradation des conditions sociales, en utilisant une rhétorique alignée sur la colère populaire, tout en éludant toute analyse approfondie des causes structurelles de la crise. Cette stratégie de captation du mécontentement s’est également traduite par l’incitation implicite à la participation, notamment par la voix de Mohcine Moufidi, membre du secrétariat général, sans qu’aucune directive officielle ne fût formulée — un double jeu permettant à la fois de stimuler la mobilisation tout en se préservant politiquement.

Les divisions internes au sein du PJD, entre une aile favorable à une intensification du mouvement et une direction plus prudente, soucieuse d’éviter les dérives violentes, révèlent un tiraillement stratégique entre calcul électoral à court terme et crainte des débordements.

Parallèlement, la Jamaâ Al-Adl wal-Ihsane (Justice et Bienfaisance), organisation islamiste non reconnue mais très influente, a adopté une posture différente : dans un communiqué du 1er octobre, elle dénonçait la répression étatique tout en se désolidarisant ostensiblement des actes de vandalisme. Une position ambivalente qui lui permet à la fois de se poser en défenseur des droits humains et de maintenir une certaine distance tactique à l’égard des violences apparentes.

Les islamistes en embuscade

Les analystes notent que cette posture double poursuit deux objectifs : légitimer le discours de la rue en dénonçant la répression, tout en consolidant sa base sociale par un discours moralement encadré. En d’autres termes, la Jamaâ mise sur un investissement symbolique du mouvement, mobilisant un lexique des droits humains pour élargir son audience, tout en laissant une marge à des actions plus radicales sur le terrain. Dans cette optique, elle cherche à s’imposer comme acteur politique de substitution, capable d’incarner les aspirations de la jeunesse face à un pouvoir jugé déconnecté.

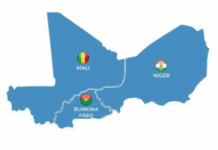

La guerre à Gaza, l’arrivée au pouvoir d’un parti islamiste en Syrie et la mise à l’écart de l’opposition chiite au Liban ont, selon lui, créé un climat propice à l’implication des islamistes dans l’agitation sociale et à la mise en œuvre de stratégies visant à fragiliser les autorités politiques et sécuritaires.

Ces stratégies reposent notamment sur une intense campagne médiatique visant à discréditer les efforts de l’État marocain, sur l’infiltration directe des manifestations sous couvert de slogans de soutien à Gaza et à la cause palestinienne, ainsi que sur des appels lancés à des puissances étrangères historiquement favorables aux Frères musulmans.

Il existe une campagne ciblée contre des institutions et personnalités nationales, allant de responsables gouvernementaux à l’armée, en passant par le ministère des Affaires étrangères — une guerre d’usure informationnelle et symbolique qui domine sur plusieurs fronts.

Deux stratégies complémentaires

En s’appropriant les revendications sociales et en introduisant leurs militants dans les rangs des manifestants, les organisations islamistes profitent de l’absence de structuration idéologique et organisationnelle du mouvement de la Génération Z pour y instiller leurs propres agendas. Deux stratégies distinctes existent : d’un côté, celle du PJD, concentrée sur des objectifs électoraux de court terme et cherchant à se repositionner dans le paysage institutionnel ; de l’autre, celle de la Jamaâ Al-Adl wal-Ihsane, inscrite dans une temporalité plus longue, visant à affaiblir progressivement la légitimité du système politique tout en attisant les tensions sociales.

Malgré le brouhaha médiatique international, le climat intérieur ne présente à ce jour aucun signe alarmant, ni sur le plan politique ni en matière de sécurité. L’État marocain, selon lui, adopte une réponse graduée : une veille stratégique à l’échelle souveraine, un renforcement du dialogue citoyen par des mesures sociales d’urgence au niveau gouvernemental et une application rigoureuse de la loi pour prévenir les débordements sur le plan judiciaire.

Une lecture strictement locale de ces événements n’est pas pertinente. Le mouvement frériste observé actuellement au Maroc s’inscrit dans une dynamique transnationale qui trouve des échos dans d’autres pays, de Madagascar au Népal. Il évoque l’existence de réseaux internationaux mettant en cause les déséquilibres générationnels et sociaux pour fragiliser les régimes en place — un processus dont les contours, affirme-t-il, se révéleront davantage avec le temps.